高砂市の「石の宝殿」と竜山散歩

スポンサード リンク

平成17年2月20日(日) メンバー 私だけ

| 竜山 | たつやま | 92.4m |

2万5千分の1地形図「加古川」を参照すること。

石の宝殿への長い道のり

高砂市生石《おおしこ》神社に「日本三奇」の一つ、「石の宝殿」があるという。仙台塩釜神社の「塩釜」・宮崎県霧島神社の「天逆鉾」とで日本三奇だが、WEBで調べてみると出てくるのは石の宝殿ばかり。天逆鉾は少しだけで、塩釜にいたっては日本三奇に結び付けて紹介されているのを見つけるのは困難だ。調べていくと本当に日本三奇が成り立っているのか心配になってきた。

調べているだけではしょうがないので、行ってみた。ついでに南側の竜山にも登ってみた。

12:11

JR山陽本線の宝殿駅に降り立つ。駅の南側にモニュメント風の石神?が祀られている。

| |

尉《じょう》と姥《うば》のいわれ

婚儀の際におなじみの“尉と姥”は当市が、発祥の地です。その昔、高砂神社の境内に、一夜のうちに一本の根から雌雄の幹が左右に分かれた相生の松が生え、その根元から尉と姥が現れ、「われわれは、イザナギ、イザナミの二神である。今よりこの木に神霊を宿し、世に夫婦の道を示さん」と告げられたことから、縁結びと夫婦和合の象徴として信仰を集め、人々に親しまれるようになったものです。

平成15年4月吉日

贈 高砂ロータリークラブ

石の宝殿の周囲の岩山から切り出されている「竜山石」は磨いてもツヤが出なく利用できる分野が限られているが、このモニュメントでも台座部分に使用されているだけだ(本当に台座が竜山石かと言われると自信が無いが)。

駅からほぼ真西の生石神社へと続く道の始まりには、古そうな道標「左 石寶殿」が立っているが、何度も車に当てられたのか、角が欠け傾いている。この道標も竜山石製なのだろうか。

| |

12:32

宝殿駅から20分ほど車の通行量の割には狭い道を歩き、法華山谷川にかかる橋を渡り、生石神社の石段下に着いた。真っすぐな道なので時間の割には長く感じた。

| |

石段の踊場をなぜか車道が横切り、更に急になる石段を登リ拝殿というか展望所の下をくぐると生石神社前に着いた。まだ石の宝殿は見えない。

| |

石宝殿 生石《おうしこ》神社

一、 社 名 生 石 神 社 一、 御祭神 大已貴神《おおなむちのみこと》(生石大神、大國主神ともいう)

少彦名神《すくなひこなのみこと》(高御位大神、粟島神ともいう)一、 創 建 崇神天皇13年申日 一、 祭 禮 例祭10月18日・19日 春祭4月12日 一、 神 式 神輿二体のからみ合せ(10月18日・19日) 一、 旧 蹟 石 ノ 宝 殿

三方断崖に囲まれ、池中に石殿横たわる。古びた樹木が上部に生い茂っている。四方三間半(約6.38m)棟へ二丈六尺(約7.87m)日本の三奇の一つで御祭神の作と言い伝えられる。三奇とは塩釜神社の塩釜、霧島山の天の逆鉾、石の宝殿である。俗に浮石という。この浮くは石工の用いる言葉で、岩にひびが入る即ち割れ目の出来ることを意味している。即ち石宝殿と台石との間にひびが入っているので浮石という。一、 沿 革 大已貴神 少彦名神 天神《あまつかみ》の勅命で国土経営のため出雲から当地に立寄りになり、この宝殿山に仮宮を作って御滞在された時この石の宝殿を刻まれた。工事中に天佐久売《あまのさくめ》がやってきて、今麓の里で阿賀神《あがのかみ》が反乱を起こしていると二神に告げたので、石宝殿作りの工事は中止して今の神爪(神詰で神爪の名称の起りという)に諸神を集めて阿賀神を平定されたが石宝殿作りの工事は捨てられたので未完成に終った。この工事で生じた石屑は一里北の高御位山に捨てられた。高御位の北側に頂上から麓にかけて莫大な石屑が今尚あり、魚の象《かたち》になっている。この付近には岩を切ったあとかたは全くない。

崇神天皇13年に創建されて以来、伊穂荘平津荘の鎮守として崇められ、孝徳天皇は白雉5年千石の土地(現在の生石、神爪、島の土地併せて千石)を寄付されたのでこの三ケ町は墓地をいみ、生石は魚橋、神爪は岸、島は米田に墓地を作り宮百姓と称していたので大いに栄えたが天正年間豊臣秀吉の焼打ちに逢い、土地は没収、鐘楼、釣鐘は分捕りされ、当社の宝物、古文書は焼失し没落した。鐘は陣太鼓代りに使用された後、岐阜県大垣市赤坂町の安楽寺に寄附した(この鐘は大垣市の指定文化財となっている)鐘には播州石宝殿と寄進者の名が入っている。

荒井川はもとは御手洗川えお称し、神々が手を洗われた伝える。泊は神々が御泊りになったので、とまりの名称が出来たと伝えられ、今日の加古川市泊の名の起りという。大汝 少彦名将座 志都の岩室者 幾代将経 万葉集

おおなむち すくなひこなのいましけむ しづのいわやは いくよへぬらむたまにきて またこむことのかたければ

なごり生石の石のみあくらみるからに とうとかりけるはりまなる

しづのいわやの神のふるさとうごきなき 千代万代の宝とて

石のみやいは つくりけらしも高 砂 市

高砂市観光協会

一部がお札授与所になっている前殿の間を通り本殿へと進む。日曜日なのに参拝者は誰もいなく、授与所も閉まっている。

日本三奇 石乃寶殿 初穂料 生石神社

鏑矢(千支絵馬付) 2,000 伊勢神宮大麻(御神符) 800 千支張子 2,000 生石神社御守護木札 1,800 招福千支土鈴 1,000 〃 病気平癒守護木札 1,500 招福金わらじ(松竹梅付) 2,000 生石神社御神符 800 本水晶ブレス(勺球付) 3,000 〃 家内安全 800 〃 〃 大 3,300 〃 厄除開運 800 魔除本水晶守 1,200 〃 三宝荒神 800 交通安全御殿マリ 1,200 肌 守 700 〃 ステッカー守 1,000 病気平癒・約除肌守 700 えん結び守 1,000 福石(福を呼ぶ) 700 健脚健康草履守 700 願いを茄子守(巻紙付) 700 不苦労福籠(フクロウ)守 700 柿守(魔除・開運・招福) 700 学業成就守 700 交通安全守(木) 700 通学安全守(ミニランドセル) 700 〃 (布) 700 〃 (キーホルダー) 500 〃 えびす熊手守 700 立ち午(根付) 600 旅行安全守 700 算額(学業成就)絵馬 500 渡航安全守(カード型) 700 御神体真景絵馬 1,200 和紙宝つぼ守 700 牛馬守護(木版ずり) 各1,000 和紙八方守 700 金逢守 700 交通安全守(カード型) 700 えびす熊手(大) 3,800 恋みくじ 300 〃 (小) 2,200 おみくじ(和英文) 200 開運招福えびす置物 1,500 子供用みくじ(神話付) 100 家族の一員ペット守 700 お健やかに子供お守 700

いよいよ本殿を抜ける時が来たが、「拝観料を入れて下さい。 大人100円 小人50円」と書かれた志納金所が置かれている。目前には石の宝殿と思われる岩壁が見えているが全容はうかがえない。誰も見ていないが100円を入れさせてもらう。

三方を岩壁に囲まれて、横6.4m、高さ5.7m、奥行7.2m、重量500tの大岩が水の上に浮かぶように鎮座している。大岩の裏側には屋根状の突起があり、手前に起こすと間口3間半、奥行3間程の家型になる。

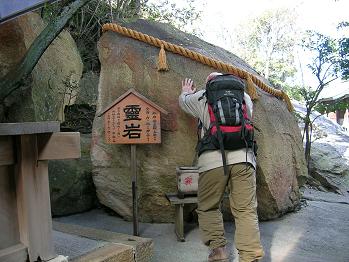

第一印象は「思っていたよりも意外と小さいな」で、期待が大きかっただけ拍子抜けしてしまった。こじんまりとしているが、それでも巨石文化の少ない日本では特異なものには間違いない。浮石とも呼ばれていて登山者・ハイカーの守り神にはなれそうもない。