|山行記録にもどる

|ホームにもどる

|

東お多福山から霧氷輝く六甲山最高峰へ

スポンサード リンク

平成18年1月22日(日) メンバー 私だけ

東おたふく山登山口バス停〜東お多福山〜雨ケ峠〜六甲山最高峰〜有馬温泉

2万5千分の1地形図「宝塚」を参照すること

阪急(芦有)バス、東おたふく山登山口

8:22

JR芦屋南口から乗車した、東おたふく山登山口・奥池・有馬温泉経由の山口営業所前行きの阪急バスは、定刻より3分遅れで「東おたふく山登山口」停留所に着いた。降り立ったのは途中の阪急芦屋川から乗車してきたハイカー3人と私の4人だけ。

料金は阪神芦屋・JR芦屋・阪急芦屋川いづれからでも同額の320円。去年の10月から六甲山に通い始め、バスの乗車にも慣れてきて、今日はスルット関西を使えるまでに成長してしまった。そろそろ3級バス乗車師免状をもらえそうだが、ピタパカードというものが出現しJRのイコカカードも使えるようになると言う噂も聞くし、バス乗車の道は六甲山に登るよりも厳しそうだ。

「東おたふく山登山口」から有馬温泉へと

走り出す阪急(芦有)バス

| |

8:29

バス停横の駐車スペースで、公共交通機関乗車モードから登山モードへと身支度を整え歩き出す。雲ひとつない快晴で、楽しい山歩きが出来そうだ。

「ユートピア芦屋」への道を行く

| |

8:33

「→ドビワリ・東お多福山方面」の公設案内柱に従い、ユートピア芦屋への道に別れを告げ簡易舗装林道に入る。ここは芦屋市のはずだが、なぜか案内柱には神戸市の119番通報プレートが設けられている。ちなみに番号は「ひ64-1」、ここで119番をダイヤルすると神戸市消防局につながるのだろうか。

8:36

林道を3分も行くと砂防ダムがあり、その上流側の蛇谷の河原を渡ると、そこが東お多福山の登山口だ。バス停から7分、すでに標高は500mほどもあり東お多福山頂上まではあと200m登るだけだ。

砂防ダムの上流を渡ると登山口だ

| |

霜の降りる登山道を登り、大展望の東お多福山頂上へ

登山道は、真っ直ぐに頂上を目指すかのように登り始めるが、すぐに下りになってしまう。どうやら登山道崩壊箇所を迂回して道が付けられたようだ。その後はユートピア芦屋のすぐ脇まで、水平道が付けられていて、別荘なのか企業の山荘なのか建物群の近くを進む。

左に別荘地が間近かに見えるが

気持ちのよい道だ

| |

8:50

ようやく別荘地から離れ、東お多福山頂上を目指して登り始める。道の両側には背丈の高い笹が茂っていたり、道が深くえぐれていたりで見通しは悪い。東おたふく山登山口で一緒に降りた3人は土樋割峠に向かったのか、登山道を白くしている霜に足跡はない。

こんな道や

| |

背丈よりも高い笹の間や

| |

背丈ほどもえぐれた道を行くが

| |

概して緩やかな登りだ

| |

9:08

頂上が近づいてくるとさらに緩やかになり、振り向くと背丈の低くなった笹越しに白く輝く大阪湾が、東には奥池が見える。本当は、この辺では風景を見るのをじっと我慢しておくと、頂上から見る大展望の感動が2.5倍ほどになるのは間違いない。

頂上が近づくと展望が広がってくる

| |

9:15

頂上から下ってきた男性ハイカーとすれ違い、さらに背丈以上の笹原を進み、東お多福山頂上に到着。バス停から歩き始めて45分(写真も撮らずに普通に歩けば35分位か)で着いてしまった。

誰もいない平坦な東お多福山頂上からは、南に大阪湾の大展望が広がっているが、太陽が低く完全な逆光でまともな写真は取れず、目で見てもどこがどこやら状態で、期待を完全に裏切られてしまった。雨ケ峠側から登ってきたハイカーと入れ替わるように、下り始める。

逆光でよく見えない大展望

| |

地面の白いのは雪ではなく、霜のようだ

| |

雨ケ峠からまだ誰もいない六甲山最高峰へ

9:22

六甲山最高峰へは北の土樋割峠に下った方が近いが、笹原の大草原を楽しむため南の雨ケ峠へ下ることにする。途中で女性単独ハイカーと出会う。

雨ケ峠への下り方向はたいした風景ではないが、途中の坂を登り振り返ると素晴しい感動的な風景が広がっている。ここは新緑の季節に是非とも再訪したいところだ。

9:41

笹原の隅、四等三角点標石(点名:雨ケ峠)の横に「気象庁 六甲山 無線ロボット雨量計」の施設がフェンスと笹に囲まれている。アンテナや太陽電池パネル・送信装置はあるのだが、肝心の雨量測定装置らしきものが見当たらない。気象庁の該当ページを見ると「現在、観測を休止しております。」(平成18年1月24日)となっている。過去の記録を調べてみると11月から3月までは毎年欠測になっていて、冬場は凍結するため雨量を計るのが困難なのだろう。新緑の季節になったら雨量測定機器が再び取り付けられると思われるが、その確認のために、もう一度は東お多福山に登らなくてはならない。

六甲山 無線ロボット雨量計

| |

9:49

階段道を3分もトコトコと下ると「ここは雨が峠」の標柱が立つ、東屋やベンチのある雨ケ峠だ。時間が早いせいか休憩しているハイカーは3人ほど。

笹原から階段道を少し下ると

| |

雨ケ峠に着く

| |

雨ケ峠から北の六甲山最高峰方向へは魚屋道を行くが、「本庄橋跡」のある住吉川上流まで一旦下る。途中に飛石を渡るが、そこは住吉川の支流のようだ。

冬枯れの寒そうな道を下っていくと

| |

飛石で流を渡る

| |

10:08

今は木橋の架かる本庄橋跡に着いた。この手前に橋跡を通らずにショートカットする感じの道があるが、橋跡を通った方が高低差が少なく楽に感じた。橋跡には寛政10年の「摂津名所大図絵」の模写、本庄橋の在りし日の姿を描いたもの、橋の解説、そして本庄橋に使われていた石材が残されている。

本庄橋跡

| |

本庄橋跡

本庄橋は、魚屋道が住吉川の上流を渡るところにかけられた石橋でこのあたりが本庄九ケ村(東灘区東端の村々)の入会地だったことにちなんで名づけられたのだろう。 魚屋道は江戸時代初期から灘地方と有馬を結ぶ東六甲最古の山越え交通路で、当時の絵地図によると今の登山コースとほぼ一致して、東灘区森で西国街道からわかれて山に登り、風吹岩・東お多福山・本庄橋・一軒茶屋・的場山々腹、有馬のルートを通っていた。 幕府が灘から有馬への正規の街道を、西宮・宝塚・蓬莱峡・船坂・有馬と定めた後も、遠まわりを嫌って人々はこの道を利用しつづけた。そこで、街道沿いの西宮や生瀬などの宿場の商人は、これを「抜け荷の道」と称して大阪奉行所へその通行止を訴え、しばしば紛争がおこった。

この本庄橋自体の建設年代は不明だが、文化3年(1806)に灘と有馬の人々が道筋を大改修した記録がある。

(田辺真人記)

10:16

本庄橋跡から一登りして、平坦な道で昭和44年完成の本庄砂防ダムの脇を過ぎ、土樋割峠から下ってきた林道の終点広場に出た。三角ベースが出来そうな広場は、日当たりが悪く霜に覆われ真っ白になっている。ここからもう一度流を渡ると、いよいよ稜線の一軒茶屋を目指し標高差300mの七曲の登りが始まる。

霜に覆われた林道終点広場

| |

広場の北で流を渡る

| |

10:21

七曲の登り始めのきつめな石段を登っていると、林道終点広場から賑やかな声が聞こえてきた。振り返り見下ろすと数十人の大集団が、今まさに七曲を登り始めようとしている。のんびり写真を撮りながら登っていて、追いつかれたら一大事だ。

最初こそ急な登りがあるが、七曲と言うくらいで道自体は非常に緩やかに付けられている。昔からの魚屋道の名残なのか石積みが各所になされている。のんびり写真を撮りながら登っていても、大集団が追いついてくる気配はなく、時々少人数のグループに追い越されるだけだ。

最初は少し急な七曲

| |

ほぼ水平な道もある

| |

昔の魚屋道の跡かな(その1)

| |

同(その2)

| |

緩やかなだけに距離は長い

| |

ここを過ぎればもうすぐ稜線だ

| |

10:55

10人ほどのハイカーがいる、稜線の一軒茶屋前に着いた。8分ほど休憩し、こんなところに車道が通っているはずは無いと自己暗示をかけ、見えていても見えない車道を渡り、六甲山最高峰への道を登る。コンクリート舗装の坂道は一部に凍りついた雪が残り、下るときは滑りそうだ。

11:08

六甲山最高峰に到着。周囲の木々には霧氷が着き白く輝き、見事な光景が広がっている。稜線の北側の木々も帯状に白くなっていて、まるで白い花が満開に咲き誇っているようだ。

六甲山最高峰と霧氷(その1)

| |

同(その2)

| |

枝に着いた霧氷(その1)

| |

同(その2)

| |

まだ時間が早いためか、それとも冬場の六甲はこんなものなのか、六甲山最高峰の広場には誰もいない。

人っ子一人いない六甲山最高峰

| |

魚屋道を下り有馬へ

11:22

最高峰から下り始めるが、一軒茶屋までのコンクリート舗装の凍り付いた道で何度もスリップしてしまった。

11:34

一軒茶屋北側の広場、道路際から始まる有馬温泉へと下る魚屋道に入る。始まりの舗装歩道は凍り付いていて滑りそうで怖い。しかし少し下ると地道になり、霜が降りているだけだった。

有馬温泉へ下る道は幅広の緩やかな道で、左手に有馬三山を見ながらのんびりと下って行く。ただ、変化が少なく面白みはない。時々ハイカーとすれ違うが、人数は少なかった。

下り始めは霜の道

| |

日陰はさらに真っ白

| |

下りるに従い霜が減ってきて

| |

有馬温泉近くは普通の道

けれども変化の少ない道だ

| |

12:39

有馬温泉の外れ、虫地獄・鳥地獄の石碑のところに下山。

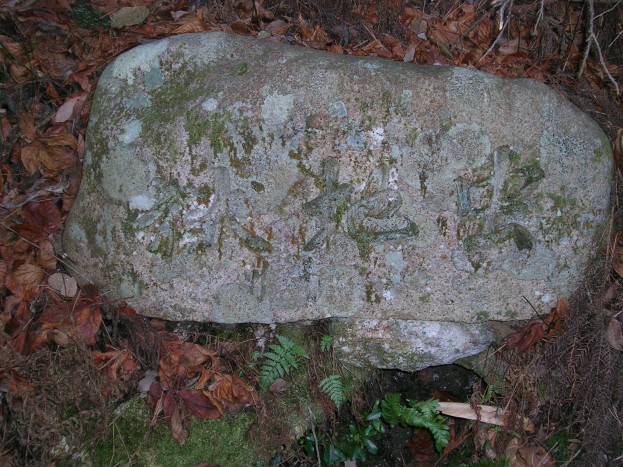

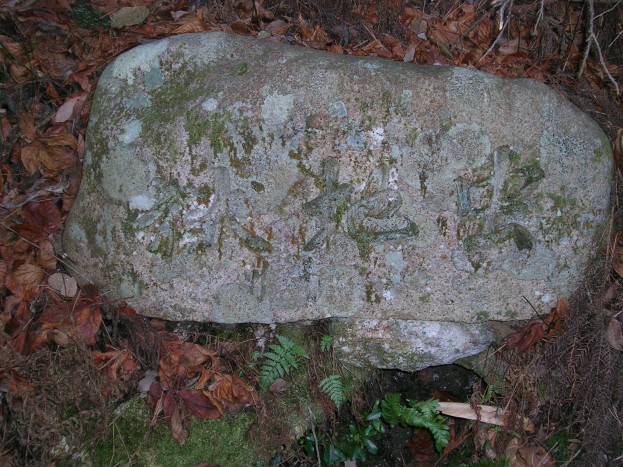

虫地獄

| |

鳥地獄の石碑

| |

地獄谷

的場山と愛宕山との間の谷を地獄谷と呼んでいます。

ここは、数十万年前の地殻変動のときできた的場山断層です。

この谷には、鳥地獄・炭酸地獄・虫地獄などがあります。的場山断層の割れめから、たくさんの炭酸ガスが噴き出て、虫や鳥などが死んだところに、この名の由来があります。

また、この付近に湧き出ている炭酸水は、かつてその成分がわからず、町民から「毒水」として恐れられていました。

この毒水の湧き出ていた「血の池」という炭酸水に目をつけた三田城主の山崎家盛は、慶長2年(1597年)に温泉場をつくろうとしました。これに驚いた町民は、太閤さんに直訴し、その工事をやめさせました。家盛は激怒して、当時の住民を皆殺しにすると言ったという話が残っています。

明治以後に、虫や鳥が死んだのが、炭酸ガスのためであることがわかりました。それからは炭酸泉の発掘が行われ、湧き出た炭酸水は良質のおいしい飲料水として評判になりました。

この地獄谷を訪れ、鼓ケ滝を巡るコースは古くから湯治客の散歩道として親しまれ、鎌倉、室町時代の五山文学の詩集などにも登場しています。

炭酸泉広場 東へ歩いて 5分

愛宕山公園 北へ歩いて 5分

鼓ケ滝公園 西へ歩いて 10分

有馬温泉観光協会

13:20

のんびりと時間をつぶしながら温泉街を散策し、お土産に炭酸煎餅を買ったりして、阪急バス・神姫バス共同運航のJR三宮駅行きのバス停へ着くと、まだバスの発車まで35分もあるのに大勢の人が並んでいる。なんと神戸電鉄の電車が有馬口駅近くで脱線し不通になっているそうな。

何時になく大勢の乗客を乗せたバスは、途中の停留所では積み残しをだすほどの超満員だったが、幸いにも座ることが出来たので、うとうとしながら三宮駅へとバスに揺られていった。

スポンサード リンク

|山行記録にもどる

|ホームにもどる

|本ページのトップ|