雪彦山で

コバノミツバ・アケボノ・ヒカゲツツジを愛でる

スポンサード リンク

平成18年5月5日(金) メンバー 私だけ

| 雪彦山大天井岳 | せっぴこさんおおてんじょうだけ |

| 雪彦山地蔵岳 | せっぴこさんじぞうだけ |

2万5千分の1地形図「寺前」を参照すること。

さあどの山に登ろう

朝になってもどこに登るか決まらない。もうこうなったら、往復交通費200円で思いっきり山登りを満喫できる雪彦山に決めるしかない。(私は雪彦山を完璧に舐めまくっているが、播州一のそれはそれは険しい山なので、他のサイトも十分に参照すること)

神姫バス 姫路駅前発 8:10〜雪彦山着 9:14

(平日・土曜日・日祝日とも同時刻で運行、料金は1,070円)

帰りは 雪彦山発 15:07〜姫路駅前着 16:13

バスのダイヤは時々変わるので神姫バス時刻・運賃検索のぞみNaviで確認すること。土曜・日祝日は神姫バスの通勤定期券を持っていると『環境(エコ)定期券制度』で、距離・路線にかかわらず一乗車が100円になる(家族も料金が1,000円以上の場合500円になる)。この制度を使うと兵庫県の最高峰氷ノ山も、驚きの往復交通費400円で登れてしまう(ただし氷ノ山の場合、日帰りは不可能)。

また雪彦山かと思う人がほとんどだろうが、最後まで付き合うこと。

シャガの歓迎を受け雪彦山に

9:11

近所のバス停から乗った神姫バス雪彦山行きのバスは、定刻よりも数分早く終点に到着。乗客は私以外にハイカーが一人だけで、そのうちこの便がなくなるのではないかと心配になる。終点が近づくと狭い道の脇にはシャガの花が咲き乱れ、天気も良く気分もウキウキしてくる。

| |

このバスから降りてくるところを自分撮りするのが長年の願望の一つだが、いつも忘れてしまう。

登山口から、これから登る山の頂上が見えることはほとんどないが、この雪彦山はその数少な山の一つで大天井岳・不行岳・三峰岳・地蔵岳からなる洞ケ岳の岩峰がそびえたち、モチベーションもグングンも高くなっていく。

| |

| |

石鳥居のあるバス停から少し奥に、有料駐車場がある。ゴールデンウィークなのにまだ10台ほどの車しかなく、雪彦山の人気が落ちてきているのだろうか。駐車料金は二輪車0円、乗用車500円、マイクロバス1000円、大型車2000円となっている。

急登が待つ、いつもの登山口から

9:21

登山口脇にキャンプ場があり、今まで何度も何度も来ているが、今日初めてテントを張ってキャンプをしている人達を見た。キャンプ場のバンガローの横に登山口がある。

| |

なぜか知らないが、ほぼ全てのハイカーはこの登山口から登り始める。私もここ以外から登ったことがない。登り始めからいきなりの急登で、両手両足を使い登っていく。

| |

| |

9:32

何か謂れがあるのだろう「不動岩」を通過。木の根・岩角を手掛かりに、きつい登りはさらに続く。岩や立木に赤色ペンキで描かれた矢印が道案内をしてくれるが、ちょっと過剰ではないかと思う。

| |

9:47

犬2匹を連れた7人ほどのグループに追いついて、「展望岩」に着いた。山に犬を連れてくることの是非はともかくとして、私は山中で犬には会いたくない。展望岩近くまでは、ほぼ植林(どうやって植えたのかしらないが、激斜面も植林がされている)の中を登ってくるが、岩峰を望むこの付近は雑木林で眺めも良く第一休憩ポイント(まだ登り始めて30分も経っていないが)として絶好の地だ。またここが込んでいても、直ぐ上の展望のない「行者堂跡」も、平地が少ない雪彦山ではグループ登山で使える数少ない休憩ポイントの一つだ。

| |

展望岩から上は幾分か緩やかになるが、それでも普通の山の急登並みにしかならない。直ぐ上の「行者堂跡」付近ではコバノミツバツツジが満開に咲いている。

| |

出雲岩から頂上までは岩登り

次の「出雲岩」までは平坦な尾根道、急な尾根道、トラバース道と変化はあるが、ツバキの赤い花が少し咲いているぐらいで見どころはない。

| |

| |

10:22

2m足らずの段差を細い鎖で下り3分も登ると、登山道に巨大な「出雲岩」が覆いかぶさる下に出る。出雲岩にはペンキで沢山の落書きがなされているが、日に当たらず雨にも濡れにくいためか劣化せず、40年前のものもまるで今日書いたみたいに見える。

| |

| |

10:29

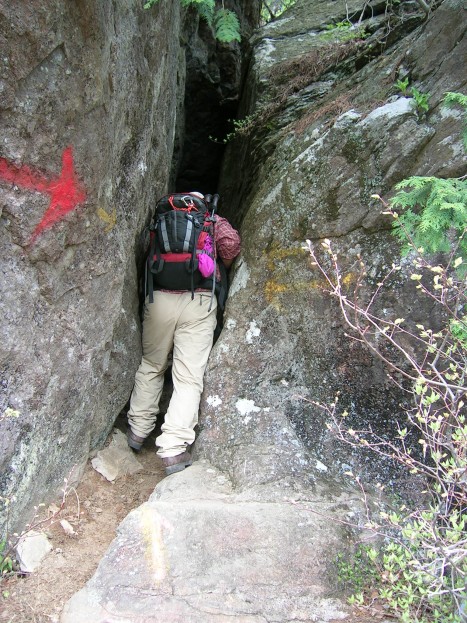

出雲岩から水平移動数分で、ぶっとい鎖の鎖場がある。しかし狭い溝状の岩の間を太い鎖につかまりながら登るよりは、左側の岩場を登った方が簡単だったりもし、団体等で渋滞時には追い越すのに便利なところでもある。

| |

10:34

「頭上足元注意」とちょっと難しい標識の先は、「セリ岩」と「見晴らし岩}だ。「見晴らし岩」は「出雲岩」の上部になると思うが、物凄い高度感があり高所恐怖症ではないと思っている私でも突端まで行ったことはない。

| |

「見晴らし岩」から数歩戻ると「セリ岩」の入口だ。大岩が割れたのか、はたまた二つの大岩が寄り添っているのか分からないが、間に狭い通路が出来ている。入口はまだいいのだが、出口の方は少し斜めで幾分狭くなっていて出にくくなっている。

| |

なお、セリ岩の右手にどんな大荷物を背負ったハイカーでも通れる迂回路があることを、ここに記しておく。「セリ岩」を一目見て通れる自信のない人は、岩の割れ目に気づかなかった振りをして通り過ぎて、回り道をすることを勧める。

「セリ岩」を過ぎると、両手両足そして頭も使う岩登りが始まる。いや、今は鎖やロープが随所にさがり、赤ペンキの矢印通りに登れば頭は使わないか。「昔の方が良かった」と思うのは歳をとってきたためだろうか。いや精神年齢は着実に若返りつつあると自覚しているので、本当に「昔の雪彦山」が今よりも良かったのは事実だと思う。

| |

| |

下を向いて岩場を登っていくと、特徴のある色・形のアケボノツツジの花びらが落ちている。どこに咲いてるかと顔を上げるとあちらこちらに咲いているではないか。しかし、写真を撮ろうとすると、風でゆれてピントが合わない。

| |

| |

頂上に漂う香りの元は

11:01

登山口から1時間40分で雪彦山洞ケ岳の大天井岳に到着。雪彦山の頂上は、ここからだいぶ北の植林の中の三角点があるピークだと勘違いしている人が大勢いるようだが、私にとって雪彦山の頂上はここに間違いない。後から後からハイカーが登ってきて20人程になってしまった。

| |

空気が澄んでいる日には播磨灘から家島・四国さへ見えるのだが、今日は七種山が見えるぐらいだ。いつもはコンビニ弁当・おにぎりなのだが、なんの気まぐれか妻その1が作ってくれた、それはそれはおいしいおにぎり(第一校正者が妻その一なので一応こう書いておく)を食べた後で、頂上周辺を観察する。

雪彦山

雪彦山は、洞ケ岳(ほらがだけ)、鉾立山(ほこたてやま)、三辻山(みつじやま)を総称したものであり、一般的に洞ケ岳を雪彦山と呼んでいます。洞ケ岳はさらに大天井岳(おおてんじょうだけ)、不行岳(ゆかずがたけ)、三峰岳(さんぽうだけ)、地蔵岳(じぞうがだけ)の四つに分かれている。

国土地理院地形図記載の三角点名の雪彦山とあたかもふたつあるかのようですが、三山の総称が雪彦山です。また鉾立山についても現在の位置ではなく、古くから言われている鉾立山とは、賀野(かや)神社北西方向の落葉樹に覆われた紅葉のすばらしい中腹(標高662m)を指しております。

夢前町

| |

頂上はとんがった岩が多く座り難いが、祠の前のほんのわずかな平地に炭が撒かれている。なにか宗教的行いの結果かと一瞬思ったが、撒き散らされた炭から立ち上るバーベキューの香りを嗅ぎ、「怒髪天を突く」とはこんな感情なのかと一瞬にして理解した。どこかの大馬鹿たれが、ここでバーベーキューをしてその残り炭を撒いていったのだ。恒例の登頂記念プレートの大公開もするが、このバーベキュー大馬鹿たれどもに比べたら、記念プレートを残すことなど天使の行いのような気になってしまった。

それでは天使達が残していった、登頂記念プレートを公開する。自ら進んで個人情報を残していったものと理解し、小学生だろうと遠慮会釈など微塵もしない。

- 2004.3 卒業記念登山 夢前町立山之内小学校

大角綾 高瀬未鈴 上野のぞみ 大北かすみ 上野挙汰 橋本光弘 谷口登志男 市村はつみ 上野一隆 上野貴子 高瀬正規 高瀬宏子 大角哲夫 大角陽子 大北浩子 樽本いつみ- 雪彦登山記念 H,18.3.15

古角孝之 50 谷口登志男 46 角倉俊彦 44 福田邦恵 35 高坂敦代 40 柳基幸 42 柳陽一郎 (12) 高坂成美 (12) 前田さや (12) 福田奈菜 (11) 中野総士 (12)- 京都宇治 美濃博

- 雪彦山884 H16.10.4 堺 村上2人 本村

- H.16.5.5 御津町 丸尾《夢前町が設置した山名板に書き込んでいる》

- 溝口山楽会 H18年3月18日

大塚巌 中安広正 稲岡光雄 大塚壮ニ 宮浦脩 中安淳一 岡本直樹

兵庫県神崎郡香寺町溝口

ここまでは何度も登ってきたことがあるが、三角点雪彦山は2回しか訪れたことがない。そこはまるで笹につるされた七夕の願い事の短冊のように、恐ろしい数の登頂記念プレートが下がっていた記憶があるが、今はどうなっているのだろうか。

頂上付近にはヒカゲツツジはないようだが、目の覚めるような桃色のコバノミツバツツジと、眠たくなりそうな淡い桃色のアケボノツツジ競うように咲き誇っている。

| |

| |

下山は地蔵岳コース

11:30

バスの発車時刻15:07までに余裕のよっちゃんで下山できるが、この先なにが待ち受けているか分からないので早めに出発する。下山はいつもの通りのお気に入りコース、地蔵岳・虹ケ滝・賀野神社経由で下る。地蔵岳へ下る鎖場までの稜線では2種類のツツジの花を愛でながら行く。

| |

| |

老若男女たくさんのハイカーが訪れる雪彦山だから、明確な分かりやすい案内板を設置するのは重要なことだろうが、登山口から始まる真っ赤な丸い案内板はなんなのだろうか。「NTT携帯OK」の案内があるところを見ると、NTTドコモが設置したのだろうが、確かに目立ち標示も明確だが、下品な色・形は雪彦山には似合わない。

| |

11:39

三角点雪彦山への道をやり過ごし、地蔵岳・虹ケ滝方向に進むと、ほぼ垂直のぶっとい鎖が下がる鎖場に出る。「上級コース」の垂直鎖場の横には「一般コース」の激急なロープ場もあるが、どっちにしても普通の山では味わえない斜度だ。

| |

ヒカゲツツジの咲く地蔵岳下山路

垂直鎖場から次の2本連続鎖場への踊り場に下りると、ようやくヒカゲツツジに会うことが出来た。薄黄色の地味な色で目立つ花ではないが、よそ様のサイトを見るとこの花が好きな人が大勢いるようだ。しかし、はっきり言って私はヒカゲツツジは好きではない。

| |

| |

次の2本連続鎖場もぶっとい鎖で、ここまでどうやって長い重い鎖を運び上げたのか不思議だ。ただ鎖が太すぎて重たく扱い難いが、切れることは絶対ない。

| |

| |

12:08

下山路の途中にそびえる地蔵岳へは空身になり登る。ルートを知っていれば、手掛かり足掛かりは十分にあり簡単に登れて、高度感を十二分に楽しめる。頂上にはクライマーが1人だけいて、セカンドのビレイをしてる。

| |

地蔵岳から下も鎖場・ロープ場が連続し楽しく下っていける。今日の雪彦山はよく乾いていてロープにすがる必要は全くないが、濡れているときはロープにつかまると安心して下れる。

| |

| |

| |

| |

12:37

岩頭が間近に見られる「展望岩」に着いた。いつもならば、クライマーが数人は取り付いているのだが、今日は誰もいない。

| |

虹ケ滝からは遊歩道歩きで賀野神社へ

12:49

さらに、細い鎖やトラロープにすがり急斜面を下り「虹ケ滝」の下に着いた。水量があるときは滝に見えないこともないが、普段の「虹ケ滝」は流れの一部分にしか見えない。

| |

12:55

虹ケ滝から急斜面を登ると、賀野神社へと続く遊歩道のような道に出る。渓谷の左岸にも道跡があり、案内板では「峰山高原」となっているが「この先、橋危険につき通行禁止 夢前町」の表示板も立っている。その表示板は黄色スプレーで「この先、橋 速 ←」に改変されている。渓谷沿いに進むと本当に峰山まで行くことができるのだろうか。行けるものなら行ってみたいものだ。

| |

ここから広域基幹林道 雪彦・峰山線(巾員4.0m 延長19,083m)までは歩きやすい道で結ばれている。出発地点へ直行する山道が中途から分岐しているが、最近は賀野神社へ寄るのが習慣になっている。

| |

| |

| |

| |

13:12

「ユースホステル・登山口」分岐から5分も行くと最後は丸太の階段道となり、完全舗装の「広域基幹林道 雪彦・峰山線」に出た。ここから雪彦山へ登る人のや、近くの展望休憩所でがあるので、道端に車が数台止まっている。

| |

13:25

林道を下り、賀野神社に到着。姫路駅前行きのバスの発車まで後1時間42分、バス停まで行って待っているのも詰まらないので、この神社でのんびりと過ごすことにする。

| |

| |

14:27

お昼寝をしている振りで写真を撮るだけのはずが本当に眠り込んでしまい、目が覚めたらバスの発車まであと37分。雪彦山発のバスに乗り損なったら

山之内バス停まで歩かねばならない。雪彦山バス停までそれなりの距離があるので、あわてて急いで片付けて出発する。

14:55

林道脇に咲き乱れるシャガの花に目もくれずに2kmと少し下っていくと、余裕で石鳥居のある雪彦山バス停に着いた。しかし、目が覚めるのがもう少し遅かったら危ないところだった。

| |

スポンサード リンク