高星山から段ケ峰・フトウガ峰を周回

スポンサード リンク

平成18年5月14日(日) メンバー 私だけ

生野学園南〜高星山〜平石山〜ヒシロガ峰〜千町峠〜段ケ峰〜フトウガ峰〜達磨ケ峰〜生野荘跡

2万5千分の1地形図「神子畑」、「但馬新井」、「長谷」、「生野」を参照すること。

歩き通せるかな、すこし心配

高星山から段ケ峰を一気に周回してしまうのを、前々から夢見ていた。これまで数度に分け周回コースの90%までは歩いたことがあり、ルートの状況は十分把握している積もりなので、あとは歩き通せる体力・脚力があるかだ。近頃ダイエットが順調に進み最高体重より9kgほど減量し、長年の課題だった高坂峠・千ケ峰・高坂峠の周回もすんなりとこなす事がで出来た。やるなら今だと確信し挑戦してみた。

出発地点は生野高原カントリークラブ東の国民宿舎生野荘跡とし、生野学園高等学校の先まで車に積んできた折り畳み自転車で移動。あとは町界尾根を高星山に登り、平石山・ヒシロガ峰・千町峠・段ケ峰・フトウガ峰・達磨ケ峰と周回し最後は出発点に戻る。何か障害が起きて遅くなっても千町峠から林道にエスケープが可能で、安心だ??

天気も私に味方し、土曜から回復し日曜日は絶好の行楽日和になるとの予報。疲労困憊して次の日は仕事にいけないかもと、念のために年休を入れておく。

先ずはサイクリング

千ケ峰縦走では川上りのサイクリングを1時間もして、いきなり疲れてしまった苦い経験がある。そこで今回の自転車での移動は「水は低きに流れる」という格言に注目し栃原川の上流から下流へと移動することにした。

4:39

まだ夜が開け切らない国道312号線から播但線生野駅前を西に延長1,094mの栃原トンネルを抜け、生野高原カントリークラブへの急坂を我が愛車は易々と登り、国民宿舎生野荘跡の駐車場に到着。のはずが、そこには見慣れない「コース管理事務所」なるものが建てられていて、「あれ、道を間違えたかな」と慌てて車をバックさせた。

しかし何度も来ているので間違うわけもなく、以前の広い駐車場があったところに建物が建てられて、替わりに取り付け道路入口近くのバイオトイレの脇に7台分ほどの駐車スペースが造られている。

前回来たときバイオトイレがいやに駐車場から離れて造られているなと不審に感じたが、こうなる伏線とは見抜くことができなかった。外はまだ薄暗く、ヘッドライトの無い我が自転車では怖いのでトイレに行ったりウロウロするうちに少し明るくなってきた。

5:00

自転車での移動を開始。いきなり標高差190mの急坂でブレーキレバーを握り締めた両手がキツイ。そのあとは栃原の集落を滑るように快走していく。やはり自転車は川上から川下に行くのが正解だとつくづく思った。

送電線巡視路から町界尾根に乗る

5:24

ほとんどペダルを踏みことなく、生野学園高等学校入口から南へ500mほど行った、上空を送電線が横切る地点に到着。ここの山側に「火の用心」送電線巡視路標識が立っていて、そこが今回の町界尾根コースの登山口だ。道路脇に車を止めるのに十分なスペースがあり、ここに車を置いて高星山までの往復も可能だ。

これまでウェブで紹介されている高星山へのルートとしては、生野学園から登り始めて天狗岩経由のコースがポピュラーだが、残念ながら私は町界尾根コースしか登ったことがなく、今回も安全に迷わずに確実に登れるこの町界尾根コースを選択した。

| |

5:27

自転車をデポして登山開始。「火の用心」標識しかない登山口は、植林が二つに割れて私を誘うかのようだ。

| |

薄暗い植林の中に送電線巡視路の証であるプラ階段が続いている。直登すると傾斜が巡視路の基準を越えてしまうためか、『く』の字を描いて登っていく。道路に近く手入れも容易だと思うが、間伐もされずにヒョロヒョロの木が目に付く。

| |

5:38

432mピークの北側に立つ送電線鉄塔「大河内線 一○」からは生野学園の校舎や、朝霧に煙る達磨ケ峰が見える。

| |

巡視路はそのまま432mピークには向かわずに、次の送電先鉄塔を目指し等高線に沿って西へと進む。谷近くを行く道には倒木が多く道も崩れていて、小迂回をすることが度々だが、距離が短いのでたいしたことはない。

| |

432mピークの西側の鞍部に突き当ると、巡視路は北に向きを変えて送電線の真下を通り、町界の丸い300mピークの南を巻いていく。

6:00

暗い植林の中で巡視路が小ピークを巻くのを止めて、次の送電線鉄塔を目指して行くところが、巡視路を離れて町界尾根に乗り移るポイントだ。そこには写真の「火の用心」標識が立ち、町界の木々にもマーキングが付けられている。

| |

標高差450mの厳しい町界尾根

ここまで来る事が出来たら、後は地形図など読まなくても高い方へ高い方へと登っていけば自動的に高星山まで行ける。ただし、ここから先は道も踏み跡もない。しかもここから標高差450mの急な尾根が始まる。途中の平坦そうに見える尾根にも、両側が切れ落ちた中に乗り越えるのが困難な岩塔が連続し気が抜けない。

| |

| |

どれくらいの急登かというと、目の前2mには地面が見えるくらいで、斜度が35度を越す尾根が延々と続く。植生は基本的に南側の大河内町側は植林、北側の朝来町側は雑木林が続き、稀に大河内町側も雑木林になる場合もある。この尾根は非常に明確で迷いようもないが、ポツリポツリとあるマーキングを見つけると少し心が和む。

| |

| |

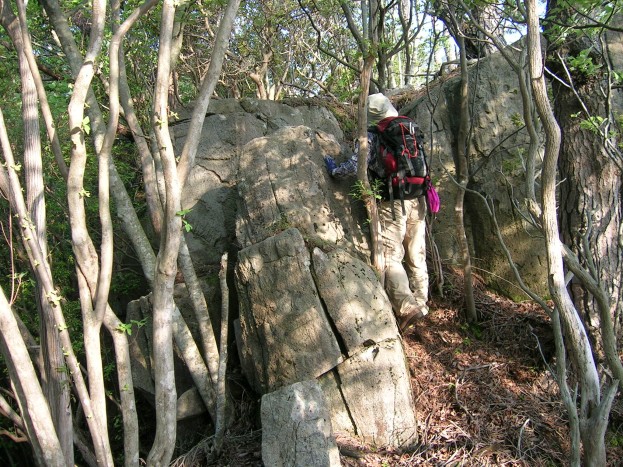

6:40

登りが緩くなり、北側の尾根に天狗岩などの岩塔が見えてきて景色がよくなり安心していると、こちらの尾根にも岩塔が現われる。最初のは乗り越えたが、登れても反対側に下りられないのや、最初から乗り越えるのを諦めて巻くしかないのやで判断が大変だ。

| |

| |

全ての岩塔は南側を巻いたが、一歩踏み外すと奈落の底まで落ちるんじゃないかと思うほどの断崖絶壁もあり(少し誇張表現あり)、写真を撮る余裕はなかった。そんな危ない所を写真撮影のため行って戻ってまた行ってなどとてもじゃないが出来ない。

6:59

数回点在する岩塔を最大の集中心を維持しながら巻いて行くと、緩やかだが狭い尾根の右手下に見事なヤマツツジが咲いている。全く花がないこの尾根では、下ってでも見に行く価値がありそうで、寄り道してみた。

| |

| |

7:22

せっかく緩くなった尾根が、「こんなのないよ」と思うほどの岩交じりの激急登になてしまった。ただ、急すきて植林が出来なかったのか、新緑の雑木林を登っていくのが救いだ。南側の谷からは滝が連なっているのでは思うほどの水音が聞こえてくる。

| |

| |

ようやく栃原高原の入口にたどり着いた

7:50

こんな調子で周回は出来るだろうかと思うほど疲労困憊して、どうにか標高850mほどまで登るとようやく緩くなる。緩くなってから5分も進むと行く手が下りになりギョッとするが、そこが右へ90度進行方向を変えるポイントだ。マーキングもたくさんあり、地形図を見ながら登ってくれば「おお、ここか」と感じることだろう。

ここまで登れば、もう急登は現われないから安心出来るかと思うと、尾根が急激に広がり迷うかもしれないので気が抜けない。

| |

| |

8:00

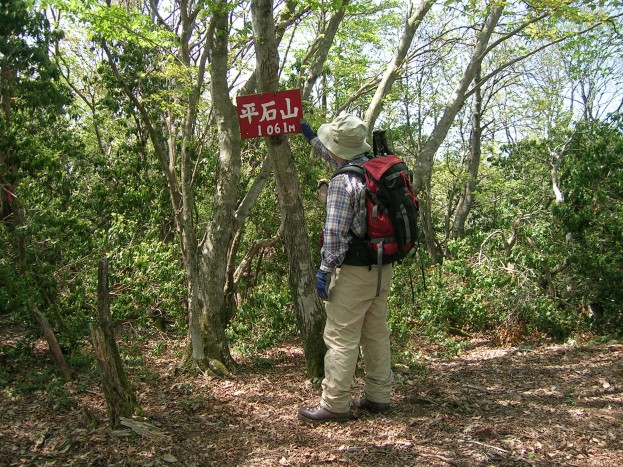

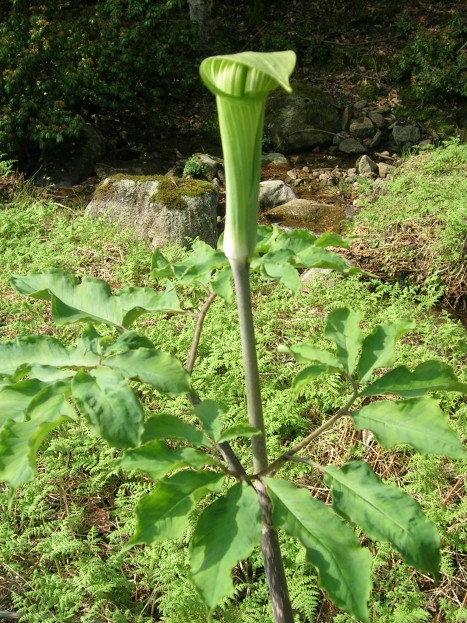

方向を転じてから10分、急峻な地形は消え去り周囲は穏やかな地形になる。ジメジメとした植林の中を歩いていると、右手から水が流れ落ちる音が聞こえてきた。誘い込まれるようにフラフラと行くと、そこには渓流と草木と岩が織り成す見事な景観が出現した。暗い植林から見るのでなおさら美しさが引き立つようで、なぜかちょっと場違いなマムシグサが一輪咲いていた。

| |

| |

登山ルートはその中ではなく、あくまでも暗く間伐木が横たわる植林の中を行く。人間が歩くだけで壊れてしまいそうな中に入るのは遠慮して、暗いじめじめした植林の中を行くのがよいハイカーの行いだ。

| |

植林から出て、気持ちのよい新緑の雑木林の中を行く。下草が全くなくどこでも歩けるのに不自然さを感じるが、鹿が食べつくしてしまった結果だろうか。一度来たことがあり、マーキングなどに頼ることなく、なにも考えずに歩いたが、所々にあるマーキングを辿っていけば迷うことはないと思う。

| |

8:30

「足尾滝方面」と「町堺尾根」の赤い案内板が木に括られている。地形図とコンパスだけでは現在位置を確認するのが困難な地形で、はたしてこの「足尾滝方面」がどこへ行こうとしているのかは分からない。

| |

高星山はアセビが優越した植生だ

8:41

密生したアセビが急に目立つようになり、迂回したり突破したりしているうちに、「天狗岩」からのルートとどこで合流したのか分からないまま高星山の頂上に着いてしまった。ここまで登り始めてから3時間10分と予定通りだ。三等三角点標石があり点名は「新田(にった)」、点の記の順路は長谷ダム湖北から東へ沢沿いの小径を登るというものだ。

| |

| |

前回登ったときもアセビが多かったが、一段と数・量ともに増えているような気がする。ただ登った時期が今回は2ヶ月ほど遅いためかもしれない。誰が担いで登ってきたのか、厚い一枚板に「高星山」と彫り込み、白と黒のペンキを塗った稀に見る立派な山名板が木に括られている。

ここに登ってくる人は稀なのか、登頂記念プレートは3枚しかなかった。

- 高星山 2004.11.9 K.K. M.M.

- '01.7.8 MTB登山 大柿 高星 1,016.4m 15:45

元生の荘より至ル 千町峠から問題なし- MTB登山 大柿 高星山(たかぼしやま) 1016.39M

'04.5.2(日)はれ 今日は歩きで太子町の井上さん夫婦と至ル

学園から上って来てこの後は町界を東に下り東に至る予定デス。

体力は十分なれどうまく下れるかなー。

8:49

さて、ここから30分ほどは、まだ一度も足を踏み入れたことのないルートだ。地形図を見ると南から行くのは枝尾根に迷い込むこともなく容易そうで、今回の時計回りコースを選択した一番の理由だ。

ルートを外す心配はなさそうだが、稜線には予想もしなかったアセビ藪という今まで出会ったことのない難敵が待ち受けてようとは。幼木が多く見通しはよいので稜線を外してもルートに復帰するのは簡単そうだが、あえて中央突破をしていく。隣り合った木々の枝葉が絡み合ったアセビを漕ぐに漕がれず、枝を踏んづけて、ときにはボキボキと折りながら進んでいく。

自然の草木を大切にしなければならないのは理解しているが、どうしようもない。ここを通る人などはめったにいないと思うが、通ろうとする場所のアセビの枝はすでに大半が折れている。アセビが嫌いな鹿が無理やり通っていった跡だろうか。

| |

アセビの藪は水平尾根から北向きの斜面、鞍部は雑木がまばら草原、南向きの斜面は雑木林ときれいに植生が変わっていく。

8:55

アセビ藪を抜けた最初の鞍部には展望はないが、見事な風景が広がっている。ササ原を行く段ケ峰・フトウガ峰の景色もすばらしいが、なぜかこちらにはササは全くなく背丈の低い草原と雑木の組み合わせが素晴しい。

| |

| |

9:26

1,067mピークへと登り始める鞍部の景色がまた素晴しい。展望が西側の砥峰高原を中心に広がり、遠景には薄っすらと氷ノ山も見える。