桶居山にササユリは咲いていましたか?

うん少しだけ咲いてたよ

スポンサード リンク

平成20年6月7日(土) メンバー 私だけ

御国野町深志野桶山登山口〜桶居山〜別所町佐土新登山口〜佐土新バス停

| |

桶居山に咲いていた花たち

| |

| |

| |

| |

| |

| |

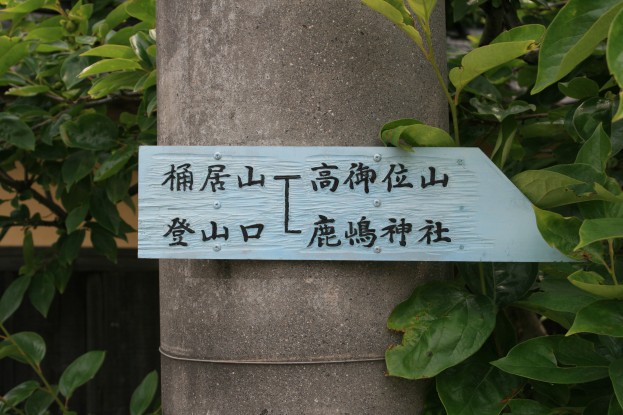

御国野町深志野登山口

10:27

妻その1に送ってもらい、桶居山の西端「御国野町深志野」住宅地の中の登山口に到着。登山口への路地入口の北側に立つ電柱に、次のような道標が付けられていて分かり易い。木板に文字を浮彫にした手の込んだきれいなものだが、文字自体はパソコンで出力したものを使ってるのが惜しい。白木に墨痕鮮やかに毛筆書きなら言うことがないのだが、なかなかお目にかかれない。

いつもならこういう案内板を目の敵にしている私だが、成長することのない電柱ならいくら針金を巻きつけようが食い込んでいくこともなく無問題かな。いや関西電力の許可や、屋外広告物許可申請、電柱の立っているところが私有地みたいなので土地所有者の許可も当然もらっているとは思うが、これだけの案内板を作れる人なら、その辺は当然クリアしているものと信じよう。

| |

10:29

道標の右の路地奥が登山口になるが、周辺は住宅地で車を停められそうな場所はない。自転車ぐらいなら登山口脇の藪に放り込めるので、鹿嶋神社の駐車場に車を置いてから自転車でここまで来るのも面白いかもしれない。

| |

10:32

路地の突き当たりが登山口で、草むらの中に、同じ人の作品と思われる自立式の「登山口 山頂へ→」の案内がある。

| |

稜線へ

10:43

桶居山は展望の山だ。登り始めて数分後には背後に町並みが広がり、その先には小富士山・仁寿山の姿を望むことができる。

| |

10:49

「深志野登山口 斉藤山→桶居山→高御位」と、かなり古そうだが墨痕鮮やかな案内板が針金で吊るされている。斉藤山がどこなのかはあっちにおいて置いて、問題なのは、この案内板をよく見ると針金で吊るしている以外に、立ち木にも釘で打ちつけられていることだ。もしかすると、生木に釘打ちすることは、昔から極普通のこととして行われてきたのだろうか。

| |

11:17

桶居山から高御位山は岩山が薄い表土をまとっているだけなので、根を深く張ることができず中高木は育ちようがない。視界を遮るものがないので眺めは本当によいのだが、真夏の暑さは半端ではない。上から直射日光にあぶられ、地面からの照り返しでこんがりと狐色に、まるでオーブンの中の突っ込まれた七面鳥になったみたいだが、それがまた面白かったりもする。

| |

11:25

斉藤山と呼ぶのかも知れない稜線の西端ピークに達すると、そこは土が露出し周囲には低木しかなく、南東側が開けている。おそらく地元の人たちが初日の出を迎える場所となっていて、ダンボールが乱雑に放置されている。ここのダンボール以外には、ゴミも目障りなマーキングテープも一切ないすっきりとした山域なので、余計に目だってしまう。

| |

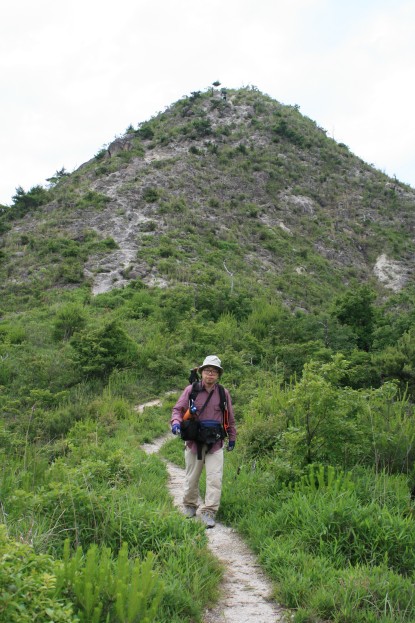

近づいてくる桶居山

11:27

東を見ると、桶居山の頂上は稜線に隠されまだ見えない。写真からは山深く見えるが、標高はまだ150mほどで麓の住宅地がすぐ下に見えている。

| |

11:31

稜線まで登ってしまえば、あとは緩やかに登り下りするだけで快適な山歩きを楽しめる。隣の「ふるさと兵庫50山」に選ばれた高御位山では常に前後にハイカーの姿が見え隠れするが、私にとって高御位山よりも山歩き好感度が高いこの桶居山を歩くハイカーは極少なくて(今日出会ったハイカーは5人ほど)、自然を全て自分のものとすることができる。

| |

11:39

| |

11:46

頂上が小ピークを越えるごとに少しづつ近づいてくる。播州では麓から頂上が見える山や、常に頂上を見ながら登れる山は極少なく、一度も頂上を見ないままにいつの間にか頂上に着いてしまうという、恥ずかりやさんの山が多い中では貴重な存在だ。

| |

12:00

本日の最大の目的、ササユリが固まって咲いている。地味が悪いところでは、草高が20cmもなく花もミニチュアサイズの貧弱なのだか可憐なのでか識別が難しいのが咲いていたりするが、写真写りは普通サイズの花のほうが当然よい。

姫路のさらに山奥で育った妻その1の話によると、ササユリの咲く季節になると、おばあちゃんが山から抱えきらないほどのササユリの花を摘んできたそうな。今では考えられないことだが、里山を里山として利用できていた時代は、山は信じられないほど豊かで無尽蔵の幸を与えてくれる宝箱のような存在だった。

| |

12:04

桶居山の西の前衛峰(標高200mほど)だ。これを越えると、桶居山への低山離れした稜線風景が眼前に広がる。

| |

12:07

西前衛峰の南側岩場に取り付いているクライマーが(下の写真中央)いて、すぐ横の斜面途中の平地に仲間がいるように見える。どうやってビレイしているのか不思議だったが、帰宅後、中央部分をピクセル等倍で見てみると、クライマーの横にいるのは、お母さんと怒られてしゅんとしているお子様二人と分かった。

ビレイヤーはどうやら真下の木の陰にいるみたいだが、あの岩場の横を登る一般ルートが存在するのは間違いなさそうだ。

| |

12:28

地形図に、前衛峰から北側の飾東町夕陽ケ丘へ下る破線道が記載されているが、いままで一度も利用したことがない。その下り口にある岩には、横を通っても気づかないほど薄れてしまったが赤ペンキのマーキングが施されている。どんなのかと少し下りてみたが、砂が浮き急な滑りやすい道であまり利用されている感じはしなかった。

標高差が150mほどの夕陽ケ丘の住宅地はすぐ下に見えていて、10分ぐらいで下りられそうだ。

| |

12:41

西前衛峰からは桶居山頂上へとつながる稜線が見渡せる。その稜線に立つ送電線鉄塔が邪魔だという意見をよく見かける。でも送電システム愛好家の私にとっては、桶居山は送電線鉄塔の引き立て役にしか過ぎず、一般的に送電線が稜線を越える地点に立つ鉄塔は低いのが普通だが、ここのはすらりと伸びやかにそそり立ち、稀に見る素晴らしい鉄塔だ。

| |

12:46

この送電線鉄塔は「姫路南支線 三」のはずなのだが、ネームプレートが無くなっている。鉄塔の塗り替えのとき外したまま付けるのを忘れてしまったのか。なお登山道は送電線鉄塔の真下を通り抜けるようになっている。

| |

12:55

しだいしだいに近づいてくる桶居山は、緑に覆われていている。2000年8月の2日に渡る山火事のため丸坊主の岩山になってしまったが、それから8年の月日が経過し山火事の痕跡も目立たなくなり、ようやく植栽が復活し始めたてきた。

| |

13:01

登り始めてから2時間半が経過しているが、普通に歩けば1時間ほどで桶居山の頂上に着くと思う。数分おきの三脚を立ててのセルフポートレイト撮りや、これまた三脚を立ててレンズを取り替えての花の撮影にほとんどの時間が費やされて、山を登るのはほんの付け足しのような感じだ。

| |

13:20

桶居山頂上の東側は岩石が露出する特徴ある風景だが、西側は草木の間に岩がのぞくといったどこにでもあるような風景が広がっている。

| |

13:24

頂上直下に面白い岩が立っている。まるで達磨落としのように岩が積み重なり、鎮座している。播州の○○山にあったら名前が付けられて、プレートが下がること間違いないが、この桶居山にはそんな無粋なことをする者はいない。

満身の力を込めて揺らそうとするも、根っこが生えているかのように微動すらしない。横の岩場から飛び付けそうな気もするが、やめておく。

| |

1時間いても誰もこない桶居山頂上

13:29

3時間がかりで無人の桶居山頂上に到着。247.6m三等三角点(点名:桶居山)があるだけで、山名板も登頂記念プレートもゴミ一つとしてない、非常にすっきりとした頂上だ。あの播州の明峰○○山もこうあって欲しいものだが、叶うことはないだろう。

コンビニ弁当を食べながら下山ルートの一人検討会を召集し、頂上から東側へ下り、南西に伸びる尾根から九十九な階段道で砂防ダムが四つ連なる谷へと下りることにした。でも砂防ダムの脇にある小さな建物は何なんだろう。

| |

14:32

頂上に着いて1時間が経つが、誰も登ってこない。今頃、隣の高御位山頂上は人でごった返していることだろうが、近頃頻繁に登っている六甲山でも感じたのだが、人はなぜ人が大勢いるところにしか行かないのだろうか。単独行しかできない、人見知りの激しい私が、単に変人なるがゆえにこのような疑問を持つのだろうか。

その答えは次の写真に如実に現れているように、変人というよりは、類稀なき感性を持つ私なるが故にいだく疑問に違いない。

| |

最短ルートの熊瀧大権現へ下山

14:36

東側斜面を下り始めると、下から夫婦と単独ハイカーの3人が丁度岩場を登り始めたところだった。いつもはもっと滑りやすく感じるのだが、最近の雨で浮き砂が流されたのか、はたまた私の登山技術がいきなり向上したのかは知らないが、ひょいひょいと下ってしまった。

| |

14:43

斜面を下り終えて頂上を振り返って見ても、近すぎるためか思うほどとんがっていない。東側斜面のすっかり焼き尽くされていた草木がだいぶ回復してきている。もう数年したら完全に緑に覆われ、さらに10年もしたら松ぐらいは育ってそうな気がする。

| |

14:48

東側の標高200mほどの地点まで登ると、桶居山が一番とんがって見える。ここで稜線ルートから南西に下る尾根に乗り換える。特に分岐点にマーキングテープや道標はないが、ルート全体が見通せるので分岐点を見過ごすことは考えられない。

| |

14:53

東側は溜池、西側は四連の砂防ダムに挟まれた尾根には名前が付いているのだろうか。非常に明確な道が付いているので迷いようがないと思いがちだが、落とし穴がある。

下の写真のように尾根を行く道は茶色の岩場の中へ消えていて、尾根から見えない九十九な階段道へは岩場なので踏み跡が付かない。桶居山頂上からどの辺で尾根から離れればよいか、よく観察しておかないと尾根の終わりまで行きかねない。

| |

15:02

下山尾根から仰ぎ見る桶居山頂上は、こんもりとした優しそうな表情で、見る方向によってこんなにも変わるのかと不思議だ。さらに不思議なのは、桶を据えたような姿形をしているので桶据山(おけすえやま)と呼ばれたのが、桶居山(おけいやま)に転じたというが、どこから見たら桶のように見えるるのだろうか。

| |

15:09

実はこの尾根を下るのは2回目なので、なんなく九十九階段道への下り口を見つけ出すことができた。この谷の名前が分からないかと、砂防堰堤の名板を見てみたが残念ながら谷の名前は入ってなかった。

| |

15:15

堰堤工事の車道に下りたって、山行は終了。頂上から見えていた小屋は「熊瀧大権現」のお社だ。瀧の文字が入っていることから分かるように、お社の左下には立派な滝行場が設けられている。

| |

その滝の名前は「權現瀧」といい、まあ滝行場にありがちな樋滝だ。保水力の全くなさそうな桶居山なので水量は少ないが、落差は3m近くあり十分に滝行を行うことができる。

| |

三方を自然石に囲まれた滝行場の床は石張りされていて、座って滝に打たれることができる。これからの季節は滝に打たれても滝行ならぬ行水になってしまうが、冬場は本当の修行が楽しめるに違いない。

なお行水中に自分撮りしてみたら、我ながら惚れ惚れとする素晴らしいものが撮れたが、公序良俗に反する部分もあるので公開は差し支える。

スポンサード リンク