ハチノス谷シリーズ第2弾

ハチノス谷西尾根(長峰山)

スポンサード リンク

平成20年10月13日(月) メンバー 私だけ

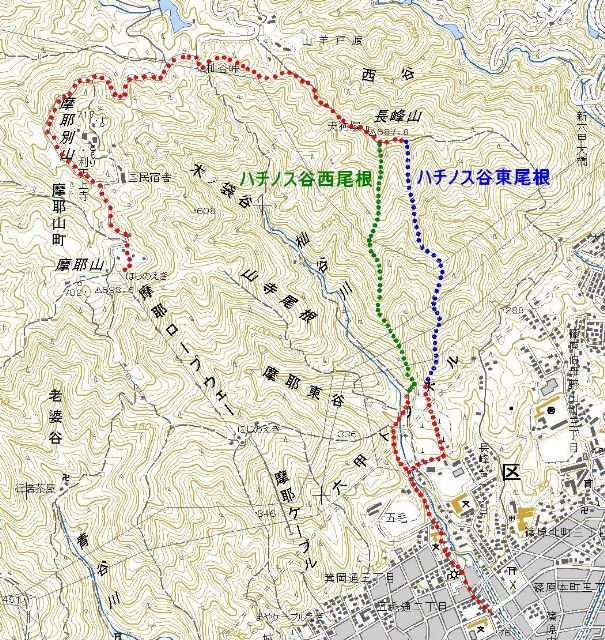

五毛バス停~永峰堰堤~ハチノス谷西尾根~長峰山~掬星台星の駅

| |

ハチノス谷東尾根があるなら西尾根もあるさで、ハチノス谷西尾根も登ってきた。上の概念図のように、杣谷(徳川道)入口から始まり、長峰山頂上へと登る尾根で、このルートもハチノス谷東尾根と同様に砂防工事の索道が横切るため通行が制限されていた。でも今は工事も終わり、誰でも自由に登ることが出来る。

ハチノス谷の周辺で言語学上考えられる尾根は、あとはハチノス谷北尾根と南尾根なのだが残念ながら存在せず、ハチノス谷自体もちょっと怖そうなので遠慮しておく。そんな訳で、ハチノス谷シリーズはこの第2弾で終わるかと思うと、皆様方の期待を裏切るようで心苦しい。

西尾根の取付はどこかいな

8:14

いつものように阪急三宮駅東口から乗車した、神戸市バス2系統阪急六甲行きを「五毛」バス停で下車。バスの追うように東へ行くと「山麓リボンの道」の道標石柱があり、「杣谷」への道を指し示している。

一つ先の「護国神社前」バス停から急さで有名な「長峰坂」を登るのも一興だが、町中の同じ地点に行くのなら楽な方を選んでしまう。それが山に入るとわざと遠回りのルートを登るのはどうしてなんだろうか。

| |

8:35

それなりに急な道を登り、杣谷の入口、永峰堰堤に着いた。

『長峰堰堤』で検索すると391件もヒットするが、『永峰堰堤』だと3件しかヒットしない。私も長いこと長峰堰堤だと信じていたが、堰堤に二つある名板はどちらも「永峰堰堤」となっている。山名も地名も長峰なのに、なぜ堰堤だけが永峰なのが、永遠の謎になりそうだ。

ハチノス谷東尾根へは、堰堤下の長峰橋を渡り長峰霊園の奥へ奥へと登ると登山口があるが、ハチノス谷西尾根は堰堤横から杣谷へと続く道に入る。

| |

8:46

一つ先の杣谷堰堤上の広い河原から、送電線鉄塔が立つハチノス谷西尾根とハチノス谷東尾根が見える。でも、間にあるはずのハチノス谷は西尾根に隠れていて見えない。

| |

8:51

河原から杣谷道の山道に入るとすぐ、右手に「この先あぶない 入ってはいけません」の看板がある。踏み跡も何もないところで、何か違うなと感じながらも入ってみる。熟読してきた摩耶山さん歩さんの長峰山 ハチノス谷 西尾根とは一致しないが、何とかなるだろう。

| |

8:55

闇雲に進むと、杣谷道の脇に敷設されている水道管がトラス橋でハチノス谷を渡るところに着いた。ココから水道管沿いに行けば杣谷道へ出ることは、かつての経験から知っている。でも今日は水道管の下をくぐり、西尾根取付の匂いに誘われて谷の奥に進む。

| |

8:59

ハチノス谷右岸の狭い踏み跡を進むと長峰霊園のすぐ下で、小ぶりなハーチス谷堰堤がハチノス谷を塞いでいる。ハチノスとハーチス、この谷は六甲山の開祖グルーム氏の友人ハーチス氏が好んで遡行したところで、ハーチス谷と呼ばれていたが、ある人がハチノス谷と聞き誤ったのが世間に広まった、のかもしれない。

えー、このまま進んだらハチノス谷に迷い込むので、ここから左手の高い方へと登ることにする。なんか先達が残した薄い踏み跡もあるし、尾根の先端ぽい感じもするし、間違いない。

| |

9:04

草木が茂る中を、薄っすらとした踏み跡を、明確な踏み跡としながら登っていく。登るのは不可能ではないが、早く道が現われることを願いつつ登る。でもこういうところを登るのが一番楽しかったりする。

| |

9:09

索道の積み替え所か、ウインチ場だったのかなと思うところに登りついた。ここから尾根には歩きよさそうな道も付いているし、でも、この道はどこから登ってきたのだろうか。

| |

上の写真の右下隅に赤い「火の用心」関西電力送電線巡視路標識が写っているが、まだ私は景色に気をとられて気付いていないはずだ。そして振り向くと標識と、西から登ってくるよい道を見つけることになる。

- 尾根の東側:神戸港№9、南灘連絡№4

- 登り方向:南灘連絡№5、神戸港№10

- 尾根の西側:南灘連絡6

どうやら杣谷をもう少しだけ進めば、ハチノス谷西尾根取付があったようだ。いまこの記録を書いていて、変なことに気がついてしまった。尾根の東側を指して「神戸港№9、南灘連絡№4」の表示があることを。西側から登ってくる道ばかりに気をとられ、東側のハチノス谷へと下る道も存在していたようだ。

でも「神戸港№9、南灘連絡№4」の2本の送電線鉄塔はハチノス谷東尾根に立っているもので、ここから谷を渡って行けるのだろうか。なお、南灘連絡№6は山寺尾根に立つ3本の鉄塔のうち一番下のものだ。

あとは長峰山へ西尾根の道を登るだけだ

9:11

もうやり残しているのは、目をつぶっていても、後ろ向きに歩いても迷うことのない完全無比な送電線巡視路を辿ることだけ。この先では、面白おかしくこの山行記録を盛り上げるエピソードに出会うことはない、と断言できる。

| |

9:14

登り始めて直ぐの、本日一番目の送電線鉄塔は「南灘連絡線 五」で、山寺尾根やハチノス谷東尾根ではお馴染みさんの送電線路だ。

- 登り方向:神戸港№10

- 下り方向:南灘連絡№4、№6

| |

9:17

ハチノス谷西尾根はあくまでも明るくて一人でも楽しく歩け、ハチノス谷を挟んだ東尾根とまるで双子のようによく似た雰囲気だ。誰にも出会わず、追い越されず、なぜこんなにも快適なハチノス谷の東と西の尾根を歩くハイカーがいないのかと不思議だ。

伯母野山までの、長いし急な町歩きを強いられる長峰山への一般ルートに比べたら、どちらも7倍以上は楽しい。

| |

9:23

六甲山で逃れることが出来ないと信じられているテープや紐などのマーキング類は、ルート上には全くない。ただ赤プラ杭が所々に打たれているだけで、まるで今日の青空のように澄み切っている。

| |

9:27

間を置かず、直ぐに2本目の送電線鉄塔「神戸港線 一○」だ。1本目は茶色に塗られていたが、これは緑色に塗られている。

- 登り方向:六甲№12(ココは神戸港№10)

- 下り方向:南灘№5、神戸港№9、№11へ

これでハチノス谷西尾根の麓側を横切る送電線は残り1本で、あとは尾根を半分以上登ると現われる大鉄塔の「六甲線」のはずだ。でも「火の用心」送電線巡視路標識を見ると、何か心の中に暗い渦がぐるぐると巻き始めた。六甲線の前にあと1本あるはずなんだけどな。

| |

斜面に立つ鉄塔の上側からはまあまあの眺望が得られ、虹の駅や掬星台に立つアンテナ塔がよく見える。

| |

9:36

鉄塔から上の木々には元気というか生気がない。葉っぱを一枚も付けていない木々ばかりで、道に倒れこんでいるものもある。数年前の山火事跡だというが、きな臭さはもう感じられない。山火事跡は展望がよくなるが、こういうは困ったものだ。

| |

9:37

山道のほとんど樹間の土の道だが、ほんの少しだけ岩っぽいところもあった。でもこういう感じはほんの少しで、大体は外界の見えない尾根登りだ。

| |

9:40

少し登るとさらに雰囲気がよくなり、また写真を撮ってみる。最初から最後までこんな感じの尾根があったら登るのが楽しそうだが、でも変化がないとすぐに飽きるし、私が思い描く理想の尾根に出会える日はいつになることだろう。

| |

9:43

そろそろ3本目の送電線鉄塔が現われても不思議ではないのだが、いっこうに現われない。1本目、2本目からは全開な眺望は得られず、3本目に期待してるのだが。この狭い尾根で鉄塔を見逃すはずはないし。

| |

9:51

樹木密度の低いところからは枝葉越しに、掬星台や虹の駅・摩耶観光ホテル跡がよく見える。

| |

9:57

関西電力の送電線巡視路として、下草刈りなど維持管理が行われている道は快適で、急登・激登は全くなく、緩登か中登が続く。

鋭い狭い尾根に付けられた道なので、登るのはもちろん下りに使っても迷うような箇所はなく、おまけに今は歩くハイカーは少なく、登りきると長峰山頂上天狗塚の大展望を楽しめるという、良いこと尽くめの尾根だ。

| |

10:00

毎度のことだが、3分毎に写真を撮っていては少しも進まない。進まないから登山道の風景もあまり変わらない。

でもこの播州野歩記を訪れる皆様は、どのような景色が見えるのかという些細なことよりは、道自体の様子がどうな風なのか、険しいのか穏やかなのか、滑りやすそうなのか泥んこなのかを知りたがっていると思っている。

そのためには『景色が良いところ、険しいところ、分岐点や渡渉地点などの特異点』ばかりの写真を掲載する普通の山登りサイトが多いなか、『何一つ特徴はない、展望もない、ただ道と草木だけの風景』を重要な素材とし、さらに人物を配することでより臨場感を増し、あたかも読者が自分で登っているような錯覚を起こすことが出来るのではないかと思い、行っている。

その結果として私の山登りは、もはやピクニック・ハイキング・登山などとは呼べない高きレベルへと到達している。もし私の撮影風景を見かけた人がいるなら『あの人、頭が沸いているわよ』と思うだろうし、真似をする人は極少ない。

| |

10:06

尾根に岩が露出する場面はほとんどなく、岩登りや巨岩の脇を行くことなど全くない。ただただ同じような斜度の道を黙々と登るのみだ。でも3番目の送電線鉄塔は時間的にはすでに通過してるはずなのだが、いったいどこに立っていたのだろう。

| |

10:09

大岩が登山道のアクセサリーのように道端に転がっている。こんなのどの山道でもいくらでもあるが、このハチノス谷西尾根ではこれが特異点の一つになるほど変化のない道が、同じような斜度で延々と続いている。

| |

10:12

今度は本格的に岩々の尾根になったかのような写真だが、岩場の全容は余すところなく写されている。こういうのが続くなら迂回路が出来ているだろうが、これだけなので岩の上を乗り越えて進む。

| |

10:16

なんか、また同じような風景の写真に戻ってしまった。永峰堰堤から登り始めてから1時間半ほど、雑木林の尾根の凄く歩きやすい関西電力送電線巡視路なのだが、少々飽いてきた。野生動物は時々ハチがビューンと飛んでくるぐらいで、花も咲いてなく、何かイベントが発生しないかと願うようになってきた。

| |

10:21

「ウォ、鉄塔だ。でもこれは一番上を横切る六甲線じゃないか。」

この鉄塔は茶色に塗られた「六甲線 十二」で、地形図に記載されている4本の送電線の一番上で、標高510mほどに地点に立っている。

帰宅後に、ここまでの送電線鉄塔を、隣の山寺尾根とハチノス谷東尾根に立っていたのと比べてみると、

| 山寺尾根 | ハチノス谷西尾根 | ハチノス谷東尾根 | |

| 六甲線 | - | №12 | №11 |

| 神戸港線 | №11 | №10 | №9 |

| 神戸東線 | №23 | - | №24 |

| 南灘連絡線 | №6 | №5 | №4 |

となり、送電線鉄塔番号から神戸東線はハチノス谷西尾根を横切っているが、鉄塔は立っていないことが判明し、尾根を横切る送電線路には必ずしも鉄塔は立っていないことを学んだ。

でも登っている最中は、姫路が舞台の播州皿屋敷ではないが『鉄塔が一本……二本……三本……一本足りない……』と頭の中から聞こえてくる声をかき消すのが大変だった。

| |

ここも鉄塔敷上部からはまずまずの眺望が得られ、さらに鉄塔を攀じ登れば凄い景色だろうが、街中の鉄塔では叶うことがない、結界の中へ入れることだけで満足しておく。

送電線鉄塔はピラミッドと同じ四角錐で、中にはピラミッドパワーが充満している上に、特別高圧送電線からの強い電磁波効果、碍子でのコロナ放電から発生するオゾンの化学的作用などが相乗的に作用し、心身の健康を保つのに何かしら良い効果が絶対にある、かな。

| |

最後の鉄塔からほんの少しだけ送電線巡視路の証たるプラ階段があったが、長くは続かなかった。

残すは天狗塚までの緩々の尾根だけだ

10:37

地形図を読むと最後の送電線鉄塔からは上は、等高線の間隔が開き緩やかな尾根になっている。尾根も広くなり登るときも注意を要するだろうが、明確な送電線巡視路を辿ればよいので問題なし。

| |

10:40

「あれ、何か変」尾根を登っているはずが、両側が高くなってきて、路面状態も悪化というかすでに道とは呼べないものになっている。「引き返えせ、引き返せ」とどこからか聞こえてくるが、そうも行かない理由が足元にある。

| |

10:42

送電線巡視路を外しているという自覚はすでにあるが、足元にはここまでにも点々と打たれていた赤プラ杭があり、このまま進んでも問題はなく長峰山頂上へと行けるだろう。またハチノス谷に出会ってしまっても、面白いエピソードとなりこの山行記録を盛り上げてくれるに違いない。

上の写真の私の左後ろに進路を遮る倒木が少し写っているが、その手前に正しい尾根を登る道があるという情報も得ている。

| |

10:45

等高線沿いに進む赤プラ杭のルートは、ハチノス谷へ至る前に尾根を目指して急斜面を登り始めた。斜面には赤プラ杭が続き雑木斜面にも界の切り開きがあり、少なからぬハイカーも入り込んでいるようで明確な踏み跡となっている。

| |

10:51

激急な滑りやすい所には、親切な先達が張った固定ロープまでもある。単調な尾根ルートのアクセントとして、このバイパスルートが正式に認められる日が来ると確信している。

| |

10:55

激急な上にたぶん遠回りでもある楽しいバイパスは終わってしまった。飛び出した尾根には上下ともに良い道が続き、普通にこの尾根道を下ってきたのでは、この楽しいバイパスルートの取付は絶対に見つけられないだろう。

| |

10:59

復帰した送電線巡視路は緩やかに登る、それはそれは歩きやすくハイカーにも優しい道だが、なにか物足りなさを感じてしまう。

| |

11:02

頂上が近いのは分かるが、濃い緑に阻まれて何も見えない。でもお昼近くの真南に向いた尾根には日の光が差し込み明るい。

| |

11:05

九十九折にするほどではないのか、ほとんど一直線に登る道は結構きつい。

| |

11:09

登っても登っても、その先には一直線に続く中登りが続く。長峰山はこんな高い山だったかと地形図を見ると、掬星台と変わらない標高だった。どのコースから登ってもきついという摩耶山と同じでは、楽に登れるわけはない。

| |

11:13

西側から道が合流してきた。

- 登ってきた尾根:№12

- 西側の尾根:№13 いってこい

たぶん「いってこい」はハイカーが追記したものと思うが、西側の尾根に立つ高圧送電線鉄塔「六甲線 十三」への袋小路だ。確かめるためには150m近く下り、またここまで登り返す必要があり、誰も行かないだろう。

| |

11:15

合流点からすぐに伯母野山からの一般ルートに合流した。ハチノス谷西尾根の案内はないが、次のようなものがあり、取付からの道は、はっきりしたもなので容易に識別できる。

- ←伯母野山町・六甲駅 長峰山(天狗塚)・杣谷峠→

- 119ばんつうほうプレート な48-6 神戸市

| |

11:17

一般ルートに合流してすぐに、今度はなぜか誰もいない長峰山頂上の天狗塚だ。ここには三角点標石が設置されているが、完全に露出して横倒しになり、それを誰かが適当に埋め戻したもので、もう三角点とはいえないものになっている。

| |

コンビニ弁当の昼食をとっていると、20人ほどの団体が登ってきて、しばしの休憩後に杣谷峠・穂高湖を目指し去っていった。でも正面に見える山が摩耶山だと理解していない人もいたりで、引率者は大変だろうな。

| |

私も団体の後を追って摩耶山へと向かうが、その前にシェーを執り行う。

| |

この後は摩耶山掬星台からいつものロープウェイ・ケーブルで下山したが、ログを取ってないので今回の山行記録はここまでとする。

スポンサード リンク