東お多福山から高座ノ滝

(滝の茶屋のおでん)

スポンサード リンク

平成20年11月2日(日) メンバー 私だけ

芦有バス東おたふく山登山口バス停〜東お多福山〜風吹き岩〜高座ノ滝

| |

「青年よ大志をいだけ」と、かのクラーク博士の名言があるが、山登りも大志をもって臨みたいものだ。大いなる目的があってこそ山登りへのモチベーションが燃え上がり、成し遂げたときの感動や達成感はなにものにも替えがたいものとなる。

で、本日の大いなる目的は高座ノ滝の『大谷茶屋でおでんと熱燗』と、いささか浅ましく小市民的だが、私にとってこれ以上のものは、今は考えられない。それなら真っ直ぐ高座ノ滝へ行って、食べて飲めばよいではないかと思う人もいるだろうが、目的を達成するまでの手段というかプロセスの重要性を理解しなければならない。

………うーん、自分が何を書いているのか分からなくなってきたので、東お多福山に登ることにする。

東お多福山に登るぞ

9:51

阪急バスに代わったのにいまだに芦有バスと呼ばれる、芦屋と有馬温泉を芦有道路で結ぶバス路線がある。行楽の秋の三連休で大勢のハイカーを見込んだのか、有馬温泉行きと同時に奥池行きの臨時便が運行されていた。

なぜ臨時便が奥池止まりなのか不思議だったが、有馬温泉をスタート地点とするハイカーなど少数派で、ほとんどはここ「東おたふく山登山口」バス停で下りてしまい、バス会社の目論見が見事に当たってしまった。

でも数十人のハイカーと一緒に登るのは、いやだな。

| |

9:56

東おたふく山登山口脇の駐車場で、15名ほどの集団が準備運動を始めた。真っ当な山登りを目指すならこうしなければと思うが、横目に見つつ歩き始める。

| |

10:01

地形図では車道の一番奥から、破線道の東お多福山へ登る道が始まっている。しかし下の写真の舗装林道への分岐点には、芦屋市の左の道は『通り抜け出来ません』の新しい案内板があり、ここから蛇谷左岸の林道に入る。

バス停にも地図つきの案内板があり、道筋の公設の道標も完備しているので誰も迷うことなど無いが、ハイカーに優しい芦屋市は案内板だけは充実している。でもこの先の登山道の整備は、………。

| |

10:05

土樋割峠への舗装林道に入ると、すぐに東お多福山への取付がある。公設の道標に従って、蛇谷を塞ぐ土砂の溜まった砂防ダムすぐ上の浅い流れを渡り山道へと入る。

「あれ、ここは芦屋市なのに、神戸市の119ばんつうほうプレート(ひ64-2)が付いている。変なの。」人命救助に芦屋市も神戸市もないだろうが、ここから119番したら神戸市の救急車が来るのかな。

| |

10:12

山道は行って戻って、緩やかに登っていく。舗装林道に近づいたときハイカー達の話し声が聞こえてきたが、どうやら団体様も個人様も全て土樋割峠へと直行したみたいで、前にも後ろにも誰もいない。

| |

10:18

この道のハイライト、リョウブの純林だ。写真に撮ると素晴らしい雰囲気になるが、実際は極狭い範囲で、おまけにすぐ横は住宅地で実も蓋もないが、ここが好きで、ここに来るために東お多福山に登るといっても過言ではない。

| |

10:24

住宅地を離れ、地形図に記載されている破線道を登り始める。もうあと150mも登れば頂上で、その後は下るだけで、高座ノ谷の「おでんと熱燗」の待つ大谷茶屋へ一直線だ。

| |

10:27

通るハイカーの数は知れているが、道が大きくえぐれている。土壌の性質によるものではないかと思うが、歩きにくさからえぐれ上にも踏み跡が付いている。

えぐれの底を行くとよりえぐれそうな感じだし、脇を行くとえぐれの幅が広がりそうだし、こういうところはどこを歩けばよいのか迷う。

| |

10:29

もうほとんど身長ほどもえぐれている。まるで地面の下を、モグラになって進んでいるような錯覚に陥ってしまう。えぐれの底には落ち葉も何もなく、大雨になったらここを濁流が流れて全てのものを流しさってしまい、さらにえぐれてしまうのだろう。

| |

10:32

ようやく普通の山道らしくなってきたが、前方にまたえぐれ道が見えている。

| |

10:36

ようやく地底道を脱して、地面まで道が浮上してきた。ササの背丈は高くて見通しは効かず、周囲の様子は全く分からない。

| |

10:42

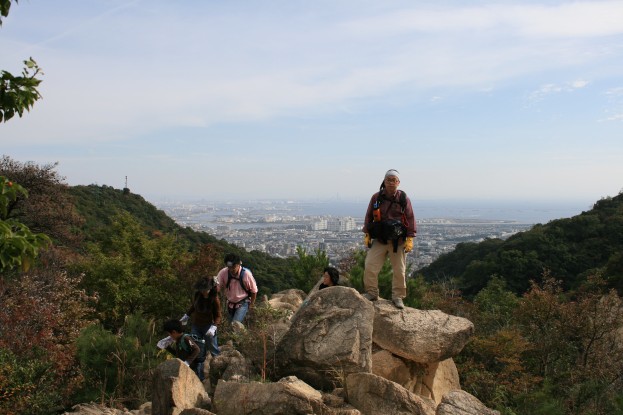

緩やかだった山道が急になり、振り返ると奥池周辺の住宅地が、その先には大阪湾が見えてきた。ここまでの展望のなさから一気に広がる眺望という落差が、何度登っても面白い。ここで写真を撮っているうちに、次のバスで来たのか一人のハイカーに追い越された。

| |

10:45

でもまた緩やかというか、ほとんど水平な道の両側は背丈を越すササの海となった。私の前にはモーゼの祈りで海が割れたように、ササの海が割れたような道が延びている。

| |

10:49

何回も同じ道を歩くと、1回目よりは2回目、2回目よりは3回目の方が短く感じるが、「あれ、もう頂上か」。

| |

山の神の粋な采配、摩耶山さん歩さんに遭遇

10:52

東お多福山はササ原で有名だが、東端の頂上付近は地面が露出したなんてこともない、頂上らしさを感じない詰まらないところだ。前日から泊まったのかテントを張っているなと、ぶらぶらと歩いていくと、前方からの熱い眼差しを送ってくる単独女性ハイカーが。会ったことはないが、何度も何度も見た人だ。「のあるきさんですか」と声をかけられた時点で確信した。摩耶山さん歩さんだった。

| |

これまでに、山登りのホームページやブログを公開している人に6回会っているが、次は一緒に写真を撮らせてもらおうと思っていたのが、ようやく実現できた。

これまでの出会いで私から気付いたことは残念ながら一度もない。なぜか、皆さん自分の姿をHPに載せることがほとんどないので、どんな人なのかさっぱり分からないからだ。三脚というものさえあれば、自由自在に自分の姿を写し撮ることが簡単に出来るのに、と思う。

それからHPに顔を出し続けても、本名を出してもこれまで特に問題は生じてないし、逆に多くの人に声をかけてもらえ播州野歩記をここまで続けられた原動力になってきたし、よいことばかりだった。

10:55

数分遅かったら、摩耶山さん歩さんは土樋割峠へと下ってしまっただろうし、不思議な巡り会わせだ。

| |

11:14

擬木の階段道を西へ下るとそこには大草原は、まだ待っていない。ササと雑木の茂る中を少し行ってからだ。

| |

11:16

かつては本当の草原だったのが、今はネザサが繁茂密生し、樹木も大きく育ち、昔の面影はないという。しかし今でも六甲山としては珍しい特異な風景が広がり、私のお気に入りスポットだ。

| |

11:19

ネザサの一部刈り取り取ったところに、紐を巡らしている。

(ササを刈り取ったところに)

東おたふく山・草原復元化

試験作業中

ブナを植える会

日本山岳会関西支部

HAT-J−近畿

六甲楽学会

芦屋森の会2001

(ササを刈り取ったところに)

植生調査中

東おたふく山の草原復元化のための草生調査中です。調査区域内に立ち入らぬようにお願いします。

ブナを植える会

日本山岳会関西支部

HAT-J−近畿

六甲楽学会

芦屋森の会2001

かつての草原を取り戻すためにネザサを刈り取って、その後がどうなるのかという調査のようだ。でもネザサの生命力が強すぎて、ササ原に戻ってしまいそうな予感がする。

| |

11:22

いつ来てもハイカーの姿が少なかった東お多福山だが、今日は異常に多い。ここでもこれだけの人だから、雨ケ峠からの魚屋道は多いだろうなと、ぼんやりと予想したが実際はあんなに凄いとは。

| |

11:24

ネザサの刈り込み強度も変えて調査しているのか、継続的に刈り込んでいるのだろう。でもこんな風にしたら、今までネザサによって固定されていた地表がこのままの姿を保てるのだろうか。

ススキ原で有名な砥峰高原は、地形自体も砂鉄を採る鉄穴(かんな)流しにより大幅に改変されていて、春に野焼きを行うことでススキ草原を維持するという、正に人工的なもので自然などひとかけらも混じっていない。

ここ東お多福山では、山の神様がネザサが似合っていると判断し増やされてきたものと私は思う。そのようやく回復してきた本来の自然に人工的な手を加えて、『風に揺れる草原のそこかしこに咲く可憐な花々』というような、人にとって心地よい風景を造り出すことが正しいことだろうか。

| |

リンドウが少々、ツリガネニンジンがほんの少しだけ咲いていた。確かにこのような可憐な花が増えるのは、私もとても嬉しい。でもそろそろ人を中心に置いた、天動説的な自然保護から脱却し地動説的なものへのコペルニクス的転回が必要なのでは、………全てのことに難癖・いちゃもんをつけずには済まない私の性格は直ることはないと思う。

| |

| |

後は高座ノ滝へ下るだけだ、でもすごい人だな

気温16度、風少々と肌寒い中、娘その1からの誕生日プレゼント、フリースフルジップジャッケットを着込み、コンビニ弁当をぱくつく。

12:01

下山開始、名残惜しいがササ原をあとにする。

| |

12:06

四等三角点標石(点名:雨ケ森)から始まる雨ケ峠への下り階段道に差しかかると、次から次へと小さなお子様連れの方々が沸き出すように現われ、足止めを食らう。幼稚園の遠足だそうだが、お子様にはきつかったのか、元気全開の子はいなく、同行の親から叱咤激励されつつ登ってくる。それでも皆自分の足で登ってくるのはたいしたもんだ。

| |

12:10

下り立った雨ケ峠は、これまで見たこともない50人以上の大勢のハイカーが休憩し、昼食を取ったりで大混雑。ほとんどのハイカーは最高峰に登り有馬温泉へ下っていくのだろうが、なぜもこうも群れたがるのか私には分からない。

| |

12:14

もうお昼も過ぎたし、これから登ってくる人がいようなどとは思っていなかった。でも、次から次へとハイカーが現れ、広い登山道だが三脚を立てての自分撮りもままならない。そういうわけで、ここから後はまともに写真を撮っていないので簡単に流すことにする。

| |

12:21

ゴルフ場敷地の北出入口だ。この写真を撮るために、人が途切れるのを待ったが、もうやめた。

| |

12:25

ゴルフ場敷地内を行く部分。ハイカーの行きかう姿を撮ろうとするも、なぜか途切れてしまった。しばらく待つと前方からボーイスカウトの少年(何か変な表現だな)がやってきた。

| |

12:39

荒地山への分岐付近。うまい具合に次々とハイカーがやってくる。

| |

12:50

魚屋道から横池へ寄り道すると、ボーイスカウトで一杯だ。集団行動を重んじる大昔から続く伝統的学校教育の賜物なのか、何をするのも集団でグループでと、独立心を育むことなど一顧だにしない困ったものだ。

利己主義に流されることのない個人主義の重要性を認識し、個人の尊厳ひいては他者の人格をも尊重する高度な知性を獲得することなど不可能だ。………また、自分でも何を書いているのか分からなくなってきた。

| |

まだまだ登ってくるぞ

12:59

風吹岩も満員だ。あまりの人の多さに山猫もイノシシも恐れをなしたのか姿を見せない。

| |

13:31

風吹岩からロックガーデン中央稜を下っていくと、芦屋地獄谷の入口左側のゲートロックが崩壊した後の、新たな白っぽい岩肌が目に付く。もう誰かが登ってしまったのだろうか。

| |

13:36

いつもの撮影ポイントも、登ってくるハイカーが途切れることはない。もう1時を過ぎているのに、今からどこへ行こうとしているのだろうか。

| |

13:52

登ってくる人を待ってばかりで、なかなか下ることが出来ない。いくら登り優先だといっても、こういう日は遠慮ばかりしていられない。でも小心者の私はじっと待つばかだったが、ようやく高座ノ滝に下山。後半のルートどりは完璧に失敗だったが、綿密に立てた計画から外れることなど出来はしない。

| |

残念ながら今日の大谷茶屋はお休み、でも滝の茶屋もいけるぞ

大谷茶屋の美人姉妹ママがよる年波には勝てず引退し、今は後継者が営業していることは聞いていた。でも、なんか営業していない雰囲気。ここまでやってきたのにと、残念。

いや、もう一軒の滝の茶屋はどうかなと香りに誘われて覗いてみると、おでんをやっているではないか。ラッキー。滝の茶屋のおでんはどれでも100円均一。熱燗も一杯300円とリースナブル。お味も十分満足いくものだった。

帰宅後調べてみると山カフェプロジェクトのお知らせページに「11月2日お休み頂きます」とあった。それからメニューの中に「2日間コトコト煮込んだこだわりのカレー 500円」なるものがあるではないか。ぜひもう一度訪れなければなるまい。

| |

最後に滝の茶屋のメニューを。充実したメニューだがご飯ものはなく、従ってカレーライスがないのは非常に残念だった。

きつねうどん 550 山菜うどん 550 わかめうどん 550 月見うどん 550 玉子とじうどん 550 こぶうどん 550 カレーうどん 550 山菜そば 550 たぬきそば 550 あんかけうどん 600 すじ肉うどん 700 鍋焼きうどん 700 さるそば 600 冷やしソーメン(夏のみ) 600 冷やしうどん(夏のみ) 600 冷奴 250 枝豆 250 もろ胡 250 ところてん 250 漬物 250 トマト 250 塩から(タコ・イカ) 200 らっきょう 150 チーズ 300 焼魚 400 スルメ 450 営業時間 5時まで

定休日 雨

スポンサード リンク