加西市鎌倉山 グルグルシステム

スポンサード リンク

平成21年6月27日(土) メンバー おひとりさま

普光寺駐車場~大天井~小天井~鎌倉山~普光寺駐車場

加西市の鎌倉山行者道

兵庫県加西市のキャッチコピーは「花、ゆめ、根日女」。私がこれまでに訪れたのは、全国でも有数の花の公園・兵庫県立フラワーセンター、善防山・笠松山が聳える古法華自然公園、西国観音霊場26番札所法華山一乗寺、それからメビウスの輪をモチーフにした石の彫刻で有名な牛尾啓三氏のアトリエだけだ。

以前から加西市の鎌倉山行者道ハイキングコースが多くの山登りHPを賑わしていることは知っていたが、数少ないバスの便が土日祝日は全て休止してしまい、私の山登りの掟となってきたエコハイキングがかなわない。でも、石仏巡りをしながらの尾根歩きがとても面白そうなので、つい、車で行ってきてしまった。

私の言うエコハイキングは『環境大臣を議長とした「エコツーリズム推進会議」が「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」と定義するエコツーリズムのサブセットとしてのエコハイキング』ではなく、単に山行の行き帰りに公共交通機関を使うことを『エコハイキング』と呼んでいる。

鎌倉山行者道はたくさんのHPで紹介されているし、加西市の公式ホームにも鎌倉山行者道ハイキングコースと題して紹介されている。

| |

いつもの適当な登山概念図よりも、普光寺ハイキング案内所にあった案内図のほうが分かりやすいかもしれないので、スキャンしたものをUPしておく。

鎌倉山行者道ハイキングマップ・表(加西市観光協会)2.8MB

鎌倉山行者道ハイキングマップ・裏(加西市観光協会)1.8MB

行者道及び河内城址への案内(河内森林ボランティアグループ)2.7MB

今回は鎌倉山行者道のショートコースを反時計回りに順路通りに辿ったが、全行者道を辿るロングコース、そして河内城址まで足を延ばし河内ふれあいの森に下る拡大コースまで用意されている。

普光寺ハイキング駐車場

7:58

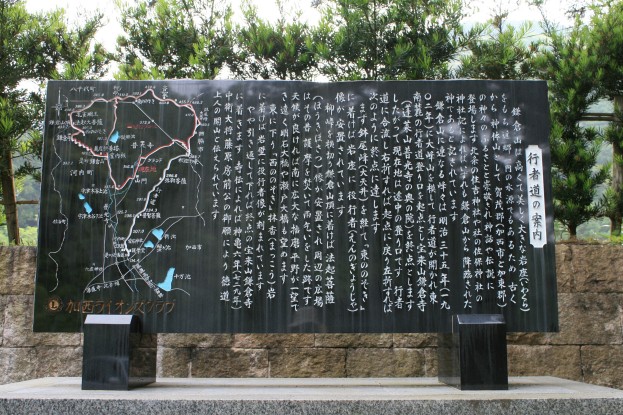

案内看板に誘導され普光寺山門の横を走り抜け「ハイキング駐車場」に到着。駐車場の向かいには加西ライオンズが寄贈した、これまでに見たこともないような立派な黒御影石の、千年経っても万年経っても人類が滅んでも残りそうな、ハイキング案内板が鎮座している。

加西ライオンズクラブは鎌倉山行者道ハイキングコースの整備に一役も二役もかっているが、鎌倉山頂上に何を考えたのか場違いな大型双眼鏡設備を設置してみたり、本当に鎌倉山を愛しているとはとても思えない。私には、自己顕示欲に凝り固まった金持ちの団体としてしか感じられず、このまま暴走を許せば鎌倉山をとり返しがつかないほどに破壊し尽くすに違いない。いやもうポイントオブノーリターンを越えている。

てなことを私が喚いてもなんともならないが、加西ライオンズクラブが鎌倉山でしていることは間違っている。今からでも遅くないから自ら過ちを認め、全ての自らの関係物を、この石碑とも案内板ともつかない物を含め全て撤去し、鎌倉山からは手を引いて欲しい。

| |

行者道の案内

鎌倉山は高くて美しく大きな大きな岩座(いわくら)をもち近郷一円の水源でもあるため 古くから神体山として賀茂郡(加西市と加東郡)の神々のふるさとと崇敬され神話や伝説に登場します 北条の住吉神社や社の佐保神社の神社記によればいずれも鎌倉山から降臨された神であると記されています

鎌倉山に連なる峰々は明治35年(1902年)に大峰山を模して行者道が開かれ東南麓の行者道登り口を起点とし宝来算鎌倉寺(蓬莱算普光寺の奥の院)を終点とします したがって現在地は途中の登り口です 行者道に合流し右折すれば起点に戻り左折すれば次のように終点に達します

まず鉢尾峰(大天井)を経て「東ののぞき」に着けば岩座に役行者(えんのぎょうじゃ)像が安置されています

柳峠を横切り鎌倉山頂に着けば法起菩薩(ほうきぼさつ)像が安置され周辺の広場はその昔護摩を焚いて雨乞いをした跡です 天候が良ければ南に広大な播磨平野が一望でき遠く明石大橋や瀬戸大橋も望めます

東に下り「西ののぞき」抹香(まっこう)岩に着けば岩壁に役行者像が刻まれています

やや引き返して下れば終点の宝来山鎌倉寺に着きます 寺伝によれば神亀6年(729年)中衛大将藤原房前公に御願により徳道上人の開山と伝えられています加西ライオンズクラブ

8:11

普光寺ハイキング駐車場の脇には、数種類のパンフレットを取り揃えた無人ハイキング案内所が手ぐすねを引いてハイカーを待ち構えている。志納金や整備協力金を毟り取られることはないので、安心して鎌倉山ハイキングコースの案内パンフレットを頂き、登山口への歩みを進める。

| |

ハイキングされる皆様へ

鎌倉山周辺の山は、毎年11月15日~2月末日まで狩猟期間になっていますので、入山の際には十分注意してください。ハンターの皆様へ

鎌倉山周辺の山は、ハイキングコースとなっており、ハイカーが入山されることがありますので、狩猟には十分注意してください。加西市観光協会

河内町区長

うわさには聞いていたが、右手の石垣上の広場からはカッコーンとゲートボールを打つ音が聞こえてきて、その地元の方々の熱心さに驚いてしまった。

8:14

ゲートボール広場が終わり、参道の先にちらりと見えるが普光寺かなと思われる地点に「登山口まで300m 登山道→」の案内が立ち、右手に入る。

下山後は暑さと疲れのため普光寺まで行くこともなく、結局行かず仕舞いになってしまったが、次の機会があったら最初に普光寺へ参ろうと思う。なんたって行者道を開いた住職を輩出したお寺とあって、よそのお寺では見ることのできない変わったものがあるようだ。

| |

8:20

普光寺北東の谷沿いの車も入れる林道を進むと「山上分岐点まで800m 登山口→」、「登山口→ 加西ライオンズクラブ」、「火の用心 ハリマ135↑」と三つの道標の立つ登山口だ。

加西ライオンズクラブのは総ステンレス製で、切り抜き文字の、質素に見えるが制作費が相当かかっている。赤い「火の用心」は、関西電力送電線巡視路標識で登ると「播磨線一三五」送電線鉄塔があることを示している。三つとも針金で木に括りつけるものではなく自立式のものだが、巡視路標識は別として、登山口道標は二つもいらない。

| |

行者道へと登る

8:23

尾根を目指して緩やかな山道を登る。送電線巡視路も兼ねているので、ある基準以上の勾配になると送電線巡視路の象徴たるプラ階段になるが、この鎌倉山行者道ハイキングコースでは最後まで現われることはなかった。周囲は植林地で面白味はなく、立ち止まると蚊が襲ってくる。

| |

8:36

谷から離れ枝尾根に着くと、そこには送電線鉄塔「播磨線一三五」が立っていた。この送電線は相生市の西播変電所と三田市の北摂変電所をつなぐ50万ボルト基幹外輪系統送電線で、播州・北摂の数々の名山を貫き延びているので鉄塔に付けられた「播磨線」の銘板を見かけたハイカーも多いだろう。

| |

鉄塔敷から普光寺西側の尾根の向うに鎌倉山頂上かなと思うピークが見えるが、定かではない。でも、この暑さの中、なんかすごく遠くに見えていて、あそこまで歩けるだろうか。もし歩けなくても、途中にエスケープルートも用意されているし、なんとまあ親切なハイキングコースだ。

| |

8:41

送電線鉄塔を離れ、真っ暗なトンネルに入る。入口からの光で何とか足元が見えるが、こんなに暗い樹木でできたのトンネルは初めてだ。10メートルほどでトンネルは終わるが、その先は不気味な薄暗い植林の中に続くものすごく薄気味の悪いところだ。

| |

8:47

暗黒トンネルを抜けた異世界は、スギ植林の中を大きく右往左往しながら登る、普通の九十九な山道だった。マーキングや道標はないが、ハイカーを意識した関西電力の送電線巡視路「火の用心」標識が短い間隔で現われる。

この道を登るプロ送電線巡視員からしたら「こんなに標識をたくさん立てて、おいら達は甘く見られているな」と腹を立てるに違いない。

| |

8:53

この山道があるためか植林はそれなりに手入れされていて、薄暗さはあまり感じない。でも、このスギを伐採し出荷する日は来るのだろうか。このまま何百年何千年を経たら、全てが御神木のような屋久杉のような巨木となるのだろうか。

| |

8:56

普光寺駐車場を出てから45分、ようやく行者道まで登りついた。「鎌倉山行者道ハイキングマップ」の『合流点:Lコース起点より1,150m:Sコース起点より1,200m』地点で、このまま順路通りに北には進まず、定石に従い南側のピークまでピストンして『釈迦如来石仏』に詣でることにする。

| |

この行者道合流点にはたくさんの道標が立っている。関西電力の送電線巡視路標識が2枚・古い木製の千手観音のような道標・それを模した「寄贈 ㈱コベルコ」のもの・加西ライオンズクラブの不滅不朽ステンレス製のが2本・読み難いAコース第①ポイント(合流点)と、まるで一昔前の交差点付近に乱立していた選挙ポスターみたいだ。はっきり言って見苦しい。

| |

釈迦如来石仏へ

9:03

合流点から南に登ること数分で「播磨線一三六」送電線鉄塔だ。

送電線鉄塔番号は電源側(発電所・送電側変電所など)から負荷側へ番号が振られている。そして線路名/鉄塔番号を記したプレートは電源側(若番側)から見て左側手前の脚の電源側に付けられている。この鉄塔の場合は、行者道西側の急斜面を下らなくてならず、普通なら誰も見に行かないだろう。でも送電システム偏愛者の私は見に行った。

| |

9:06

釈迦如来石仏の立つピークに到着。南の二ケ坂方向へ下る緩やかな尾根に付けられた良い道には「明楽寺方面」、西側へ急降下する草が生え始めた道?には「行者道起点へ」と道標が指し示している。

| |

さて、いよいよ本題の『グルグルシステム』だが山登りとは全く関係はない。

私の姉妹サイト「関西の野外彫刻」で発達発展を遂げた、『ウェブサイト上で立体造形物の周囲を巡るが如くに仮想的に鑑賞するシステム』のことで、その全てが閲覧者の手動操作によるところが最大の特徴だ。

このグルグルシステムを構築した最大の動機は、私の大好きな裸婦像のお尻も見たいという誠に個人的な趣味趣向に基づくもので、今回の石仏撮影にも応用してみた。

|

一つ目の役行者石仏へ

9:21

合流点に引き返し、2分も北上すると分かれ道がある。加西ライオンズクラブの不滅不朽ステンレス道標は「←近道 大天井→」と表示している。大天井ピークを巻いてショートカットする近道は楽だろうが、それでは何のための山登りか、まるでピークを避ける六甲全山縦走路のような味気ないものになってしまう。

思うに、この近道の由来は、関西電力が送電線巡視員の苦労を少しでも和らげようとする優しい気持ちから開いたもので、ハイカーには無縁のものだ。

| |

9:28

普通、送電線巡視路から離れると一気に悪路になるのが当たり前だが、この鎌倉山行者道ハイキングルートではそんなことはない。同じような幅の広い山道が続き、快適な山歩きが楽しめる。

| |

9:30

一つ目の行者石仏が道端に祀られている。他の石仏は立派な石組台座の上に乗っているが、役行者石仏はいずれも簡素な自然石の上に載せられているだけで、石仏自体も小さく、この待遇の違いはどこから生じたのかだろうか。

| |

|

大天井(鉢尾峰)から小天井(市郡境界点)、二つ目の役行者石仏

9:36

大天井まであと一登りのような気がする。尾根道なのに両側の木々に遮られて視界は効かず、はっきりとした位置の把握は難しいが、要所要所に道標があるし、この広い道が続く限り迷いようがない。

| |

9:41

鉢尾峰(大天井460.5m)頂上に到着。寄贈㈱コベルコの道標は「ここは八尾峰(大天井)標高460.5m」となっている。他の道標はコベルコのを含め全て「鉢尾峰」となっているので、単なる誤植だろうが、一番大事なところで間違いを仕出かすとは、コベルコ大丈夫か。

| |

9:50

大天井頂上から進路を左に変え、少しだけ急な下りをこなすとまた緩やかな尾根となる。両側は雑木林で私好み雰囲気なのだが、相変わらず視界は閉ざされている。

| |

9:53

大天井をパスした近道/関西電力送電線巡視路が合流してきた。次に鎌倉山を歩く機会があったら、この楽そうな近道を歩きたいな。

| |

9:55

道がY字に別れている。赤く塗られた加西ライオンズクラブが設置した不滅不朽ステンレスの矢印だけの道標は、左の道を指している。右側も良い道が続いていて北の原山に通じているのかもしれない。

10:00

また道が分かれている。「←近道 小天井→」と加西ライオンズクラブの不滅不朽のステンレス製道標が指し示しているが、山とステンレスは似合わないと思うのは私だけだろうか。当然ここも右の小天井へと進む。

| |

10:03

鎌倉山行者道ハイキングマップの市郡境界点は、小天井460.2mの頂上と同じ地点のことをいうのだと思うが、ここにも大天井と同じく加西ライオンズクラブが設置した不滅不朽のステンレス製道標があるのみで石仏はない。

ただし、ステンレス製道標の裏に登頂記念シールを発見した。「登山記念 □年□月□日 兵庫県明石市 古河省三 よし子」と印されたもので、どういう精神状態なら自分の名前を書いたゴミを山に残すことができるのか、是非とも知りたいものだ。

| |

10:08

二つ目の役行者石仏は、樹木が茂り少し暗い尾根の途中に祀られていた。でもなんで役行者石仏は、エクトプラズムなのか、光背なのか、それとも火炎というものか知らないが、それが右上に向かって伸びているのは何かわけがあるのだろうか。

| |

|

大日如来石仏へ

10:14

次の石仏は近い。だが相も変わらず視界は周囲の木々に遮られ、尾根道を歩いている実感に乏しく、これで次に待つ石仏がいなければ先に進むのは辛い。

| |

10:22

本日四番目の石仏は、大日如来石仏だ。以前は周囲に木々が茂り眺望がなかったが、行者道ハイキングコースが整備されたときすっきり伐り払われてしまったという。でも、今は木々が伸びて眺望は一部だけの窓のようになっている。

南側の急な尾根を指して「普光寺・元宮へ」の道標があるが、草木が茂りとてもここから下山路があるようには見えない。そして「火の用心」送電線巡視路標識も「播磨線一三四」があるというが、私は送電システム偏愛者ではあるが、送電線鉄塔に対する情熱はここからピストンせよと私に命じるほどではない。

| |

大日如来の写真を撮っていて、はたと気づいてしまった。この石仏は行者・修験者のための『ご褒美システム』なのだ。山を神聖視し崇拝の対象とするなら、山岳宗教者は悟りを開くために脇目も振らずに厳しい山歩きに徹すばよいはずで、崇拝の対象たる「石仏」や肝試しみたいな「のぞき」などのイベントは心を乱し修行の邪魔になるだけだ。でも、それでは一般受けが悪く続くわけもなく、そこで修行に娯楽的要素を取り入れてしまったのだ。そして、そのご褒美システムにハイカーたる私もまんまと載せられてしまったのだ。

|

東ののぞきへ(不動明王・役行者石仏付き)

10:27

またまた歩きやすいが、展望のない尾根歩きだ。道幅は広く、継続的な整備が続けられているため倒木などは全くなく、目をつぶってもあるけるけそうだ。

| |

10:36

「東ののぞき下へ」の案内板に惑わされ、行者道からトラロープが張り巡らされた斜面をトラバースする道に入り込んでしまった。尾根道よりもさらに面白味のない道で、見所もなくのぞきの下という感動薄きところへ続く。

| |

10:40

案内通りに「東ののぞき下」に着いた。不動明王石仏が岩崖のどこかに祀られているというが、茂った木々に隠されてしまっているのか10分程も捜したが結局見つからなかった。こののぞき下からさらに下へと踏み跡があり、尾根に立つ送電線鉄塔まで行けそうだ。

| |

10:53

不動明王石仏を見つけ出すことができずに少し気落ちしたが、滑りやすそうな急斜面を登るとそこは「東ののぞき」だった。

南側に遮るものがなく、全開の大展望が待ち構えていた。「東ののぞき下」の案内に惑わされることなく尾根をそのまま辿ってきたら、この感動を一気に味わえただろうと残念でならない。思わずシェーを執り行う。

| |

岩崖にあるはずのの不動明王石仏もそうだが、鎌倉山行者道ハイキングマップに記載されていない役行者石仏が、能天気にシェーをしている私の後ろの手を伸ばせば届きそうな岩棚に安置されている。

そのためこの石仏の前は何もない空間で、前方よりの撮影ができずグルグルシステムが破綻してしまった。カメラを三脚に取り付けて石仏の前方に差し出せば何とかなりそうだが、その前に私が絶対に落ちないようにセルフビレイを取らなくてはならないし、そんな装備はないし。

|

柳峠、鉄塔、鉄塔、そしてやっとこさ孔雀明王石仏

11:04

「東ののぞき」が本日のほぼ中間地点になり、次に目指すご褒美は「孔雀明王石仏」だが、その間には「柳峠」と2本の送電線鉄塔があるだけの長い長い区間だ。

送電線巡視路も兼ねたハイキングコースは、ここまでと同じようによく整備されているが、いかんせん樹木に視界が閉ざされ、見えるのは真っ直ぐに延びる山道の先だけだ。

| |

11:10

平成13年に地元の多くの方々の努力により整備されたこのハイキングコースは、8年経ってもたゆまぬ手入れにより、まるで寺社の境内のように毎日ほうきで掃き清めているような様子で、ゴミなど一つも落ちていない。

| |

11:13

「柳峠」だ。昔は柳の木が生えていたのか、はたまた柳の苗木を出荷する道だったのか。今も南北に峠道が存在し、道標は「←鎌倉山登山口へ下山 八千代区下三原(柳)→」となっている。

そうか多可町八千代区下三原の「柳」に下るから「柳峠」なんだ。おそらく峠道の入口に柳の木があったんだ。

| |

柳峠にも倒れてしまったものから、不滅不朽のステンレス製のまで、新旧入れ混じり各種の道標が立っている。いずれも線の細い神経質そうなのばかりで、太い丸太と分厚い板を使ったどっしりとした道標みたいに、この方向に進めば絶対に間違いないと思わす力強さに欠けている。

| |

11:23

「柳峠」から5分ほどで、本日3本目の送電線鉄塔「播磨線一三二」だ。辿ってきた尾根方向が望めるだけだが、見通しのない尾根道に比べたら、ここは絶海に浮かぶ孤島、タクラマカン砂漠のオアシス、いや鳥取砂丘のレストハウス以上に心を癒される。その上、四角錐を上下に引き伸ばした形の送電線鉄塔によるピラミッドパワー、高圧送電線からの電磁気学的相互作用の相乗効果により、送電線鉄塔の結界内で瞑想をすればたちどころに悟りにいたる道が開かれる、かもしれない。

| |

11:28

行者道のなかでは珍しく植林とシダの道だ。でもこの区間は極短く、鎌倉山行者道ハイキングコースを代表する風景ではない。

| |

11:33

3本目の送電線鉄塔から5分ほどで、本日最後の送電線鉄塔に到着。正午も近いし、お昼ご飯にしようかなとも思ったが、ここからの眺望も東の鉄塔と同じくらいで、あまりはかばかしくない。

| |

11:38

「ハイキング道はこうあるべきだ」というような写真が続くが、事実がそうなのだからしょうがない。でも、雰囲気的にはこれ以上は望めないほどの、点数を付ければ満点に近い道が続くのに、眺望がないだの、変化がないだの、面白味がないだのと文句を付けるとは、そんな私も困ったものだ。

| |

時期外れのモチツツジの花が一輪だけ咲いている。冬なら戻り花とか返り花とか呼びたいが、今の時期なら遅咲き、いや狂い咲きかな。

| |

11:43

鉄塔 播磨線は北の尾根に離れていくが、送電線巡視路も次のピークを巻くように北に別れていく。ハイキング道は狭くも広くもならずに続いているが、離れていく送電線巡視路はそこに道が続いているのか不確かなほどのみすぼらしさ。

この鎌倉山行者道ハイキングコースが整備される前は、別れていく巡視路のようなものだったのだろう。ここに来るのが8年ほど早かったら、石仏たちとの出会いもさらに感動的だったに違いない。

| |

11:51

孔雀明王石仏への登りはきつく、ハイキングコースの中でここだけはトラロープが連続して張られている。久しぶりの山登りで、おまけに蒸し暑く、お腹も減ってきたし、急な登りに身体も心もヘロヘロ。

| |

11:57

難所をサクッと軽やかにクリアすれば、そこには鳥に馬乗りになって動物虐待をしているとしか私には見えない「孔雀明王石仏」だ。この石仏の周りの木々も、ハイキング道整備に合わせて眺めがよくなるようにとバッサバッサと伐られたと聞くが、自然の回復力はすごい。もう完璧に視界は塞がれている。

眺めがよいはずのここで昼食にしようと必死に登ってきたが、重い足取りで鎌倉山頂上を目指す私を孔雀明王が見送くる。

| |

|

法起菩薩石仏と粗大ゴミが待つ「鎌倉山頂上(453.7m)」へ

12:04

「孔雀明王石仏」から「鎌倉山頂上」の間は緩やかだった。いや半分までは緩い下りだった。相変わらず両側を木々に挟まれた外界の見えない広々とした道が続く。

| |

12:08

鎌倉山行者道ハイキングコースで唯一の倒木は、いや2本なので唯二の倒木は頂上の直前に横たわっていた。ハイカーに踏まれたことによる樹皮の剥けかたからすると、この二三日の倒木ではなく、それなりに古いものと思われる。何の障害物のないハイキングコースのアクセントとして、このまま放置するのがよいと思う。

| |

12:10

「鎌倉山頂上(453.7m)」まで残り15歩。でも、なんだか変な物が見えてきた。アマチュア無線の常設アンテナ支柱かな、それとも国旗掲揚ポールが折れたのかな。

| |

最初は鎌倉山の頂上に祀られた法起菩薩石仏(台座には法起大菩薩と彫られている)のグルグル写真だが、後に写り込むポールと3本の支索が邪魔をする。法起菩薩石仏にとっても、詣でる私達にとっても、どのようにしてこんな不幸な状態に至ったのか、その経緯を調べて驚いてしまった。

木々が茂り展望が悪いぞ→ええい、片っ端から伐ってしまえ→大展望バンザイ→法起菩薩に雷が落ちたら大変だ→そうだ避雷針だ(平成19年11月25日設置)。最初から何もしなければ、法起菩薩石仏も鎌倉山頂上の木立の中で静かにすごせたのに、愚かな考えから始まったことで何もかを台無しにしてしまった。

|

おまけにこの避雷針の立て方、正に恥の上塗りの見本としか言いようがない。ポールを支える3本の支線の中間に碍子を入れているのだ。超高電圧の雷にとってこんな玉碍子など赤子の手を捻るも同然なのは幼稚園児でも分かりそうなものだが、大の大人が知恵を寄せ合わせた結果がこれでは、日本の科学教育の成果を如実に表していて、もう笑うしかない。ハッハハ。

| |

三等三角点標石(点名:比延田)の横には、可愛らしい今風の小さな石のお地蔵さんが赤いべべを着て「私はここに居たくないのに」と言いたげに、法起大菩薩の視線を背中に感じるのか居心地が悪そうにたたずんでいる。誰が持ってきたのか、可哀そうなことをするものだ。

| |

次は加西市観光まちづくり協会による「鎌倉山頂よりの展望」図だが、後から建った「加西ライオンズクラブ」の粗大ゴミに邪険にされ可哀そう。でも、バカの一つ覚えのような「山頂には展望図」という呪縛からいまだに脱却できないとは、可哀そうな組織だ。

| |

そして、最後を飾る大物は言わずと知れた「加西ライオンズクラブ」寄贈の双眼鏡(COVAC D-8 15×80 Field4° 製造番号7018・平成19年6月設置))と雨よけシェルター(平成20年6月設置)だ。

確かに頂上に双眼鏡がある山はいくつか知っている。でもこの鎌倉山を含めて、存在してはならないものだ。頂上に双眼鏡を設置し、あまつさえ嬉々として雨よけシェルターを造るなど言語道断な、山の神の怒りを恐れぬ行いだ。双眼鏡を設置したときから、法起菩薩石仏が苦渋の表情に変わっていることに気づいてないのだろうか。

こんなに際限なく悪態をつきたくなる衝動を抑えきれないのは、今日の霞んだ空気のせいかもしれない。展望図通りに明石海峡大橋から淡路島、そして鎌倉山行者道ハイキングマップ裏の解説のように瀬戸大橋まで見えていたら、あることないこと何でもかんでも褒めちぎっているはずだ。私の文章に文句のある人・組織は、私にではなく今日の霞んだ空気に言って欲しい。

| |

双眼鏡を覗くと大鳴門橋は見えなかったが、麓の集落はよく見えた。ただ人が人だと判別できるぐらいの解像度で、プライバシーに配慮はしているようだ。

| |

西の覗きの磨崖物

13:12

お昼ごはんを食べ終えボーッとしていると、ウエストポーチだけの身軽な方が登ってきて、写真を撮るとすぐに「西ののぞき」へと下っていった。私もそろそろお尻から生え出した根っこを引っこ抜いて下山しよう。

下山は「西ののぞき」から「鎌倉寺」を経て麓へ下る標準的なコースと、尾根をさらに「河内城址」まで辿る「河内森林ボランティアグループ」による「行者道及び河内城址への案内」図のBコースの二つがあるが、もう標準的なコースで下山する気力しか残っていない。

13:16

てな訳で尾根をぐんぐん下りていくが、、相変わらずの展望なし。でもこの展望なしが「西ののぞき」をより感度的なものとするのだ。今度はどんなに誘われても「のぞき下」は後回しだ。

| |

13:19

「鎌倉寺すぐ」の道標を通り過ぎて、そのすぐ先が「西ののぞき」だ。頂上から脇目も振らずに突っ走ってきて、一気に麓までジャンプしないようにトラロープが張られている。でも磨崖物を見るハイカーが少しでも先端へとにじり寄るので、トラロープは緩々になっている。

本来なら大展望が待ち受けているのだろうが、中国自動車道あたりはもう霞の中。

| |

寄贈㈱コベルコの「ここから磨崖仏がみえるよ→」案内の指し示す方を見ると、オーバーハング気味の平たい大岩に役行者が彫られている。

草木が茂り磨崖仏を見させまいとしているが、トラロープに押し戻されながら、何とか写真を撮ることができた。

明治期に足場を組んで彫られたものというが、もっと深く彫っていたらもっともっと見事な石仏に仕上がっていたのではないかと、残念に思う。さらに残念なのは、ここでは撮影可能地点が限定されグルグルシステムを構築できなかったことだ。

|

13:27

尾根突端の西ののぞきからちょこっと引き返し、「鎌倉寺すぐ」の案内に従い尾根から離れる。この『すぐ』は石造道標業界に詳しい人名なら知っているだろうが、「すぐそこ」や「もうすぐ」の意味ではなく、「まっすぐ」の『すぐ』で目的地まで何キロ、いや何十キロ離れていても『すぐ』と表示されることに注意しなければならない。

私は、もう少し下れば鎌倉寺だと誤解し、さらに寺が建っているのだから麓も近いと曲解し、三段論法で「そうか、もう今日の山歩きはお終いか、もっと歩きたかったのになあ」と、すっかり騙されてしまった。暑さと疲れが、身を心を切り裂くような艱難辛苦があろうと常に平常心を失わない明晰な私の頭脳を狂わせていた。

| |

13:32

まっすぐ下る丸太で補強された道から引き返すように、水平道が分岐している。コベルコの道標は「西ののぞき下」、加西ライオンズクラブのは「覗き下」となっている。私の脳内では「もうすぐ麓なので、どんなに寄り道しても大丈夫」。

| |

13:36

「西ののぞき下」から見上げた岩壁は、草木が茂り「うゎ、凄い」というほどではない。でも見上げるような岩壁に、ここから足場を組んで磨崖物を彫るのは大変なことだっただろう。また、ここからのぼちぼちの眺望で、予想外な下界との高度差をはっきりと認識し「家に帰るまでが遠足です」と、小学生のときに聞いた先生の言葉を思いだし、気を引き締める。

この岩壁には、法道仙人が入定されたという岩洞があるというが、どこにあるのか、私ごときのハイカーには近寄れないところにあるのか、見出すことはできなかった。

| |

見上げる役行者は口をポカンとお開けになり、笑っているように見える。

|

鎌倉寺を経て萬度供養塔・石柱へと下山

13:48

西ののぞき下から「鎌倉寺」は、ほんのすぐだった。

千年以上も昔の神亀6年(729年)のよき日に挙行されたお堂の棟上式に、徳道上人自らが木組みに登り近郷近在から集まった熱狂する老若男女に餅をまく晴れ晴れしい姿、山上へ登る参道の両側を埋め尽くすりんご飴やベビーカステラの屋台。しかし今日の鎌倉寺は、その喧騒が夢幻であったかのように静寂の世界に包まれている。

ヘリコプターもモノレールもケーブルもない時代に開山した鎌倉寺。資材の搬上・建築には地元の人々が総力を挙げ取り組み、そして今に至るまでの改築・営繕を続けてきた努力には頭が下がるが、彩りに欠けるというか、華のない寺だ。

| |

鎌倉寺本殿横に古い石段があり、その上には真新しい社(鎌倉神社)が鎮座している。どんなに私が命令しても脚が石段を登ることを拒否してしまい、社に近づくことができなかったが、もしかすると石段の上からは何もかもが、世界の果てまで見える大眺望が待っていたかも知れない。脚に鞭を打ってでも登るべきだった。

| |

13:53

鎌倉寺からの下山路は、石段の痕跡がかすかに残るように見えないこともない荒れた道だった。まあ、普通の山道とは一風変わっていて風情があるといえばあるが、こんなのが麓まで続くかと思うと少し嫌だな。

| |

14:00

「ありゃ、杣道になちゃったよ」。植林の中を大きく九十九に下る歩きやすい道だが、かつて鎌倉山の参道そのままのルートではないと思う。

| |

14:06

同じような風景の植林の中を下り続ける。歩きやすい道だが、下りでも少々気が滅入る。これが登りだとさらに詰らさなが倍増し、最初に着くのが薄暗い鎌倉寺では、なんか可哀相になる。

| |

14:13

真新しい木橋がかけられていて、ここが鎌倉山行者道ハイキングコース反対周りの登山口だ。この木橋、ごっついH鋼の桁の上に木板を渡したようなよくある物ではなく、桁もぶっとい丸太を用いた本格的なものだ。

| |

14:15

木橋への林道分岐点には「鎌倉山登山口(寄贈㈱コベルコ)」の道標がぽつんと一つだけ、いつもの加西ライオンズクラブのお仲間もなく寂しそうに立っている。

| |

14:18

鶏舎跡地を左に見ながら通り過ぎると「萬度供養塔」がハイカーを出迎え、その先で柳峠からの下山路と合流する。

| |

今日の山行中にたびたび長虫を見かけた。それも最後の植林の中を下山中に出会ったのは、写真撮影をしているといきなり飛び掛ってくるほどの獰猛さ。なぜか全てシマヘビなので毒はもっていないが、萬度供養塔周りは草生していて、その中に何が潜んでいるか分からない。

そんなわけでびびりの私は、ここでもグルグルシステムを構築することはできなかった。供養塔の裏側がどんなのだか知りたい人は、行って自分の目で見てほしい。

|

でもこの明治39年2月と彫られた萬度供養塔。明治35年に開かれた鎌倉山行者道を一万回歩いた記念なら、少なく見積もっても1日に7回ほど巡らなくてはならない。凄いな。

柳峠に向かう狭い舗装道路の分岐点には、加西ライオンズクラブによる案内図と不滅不朽のステンレス製道標、そして「是より鎌倉山」の石柱が立っている。

14:32

ハイキング駐車場は普光寺の山門の奥にある。当然ながら山門を通れるのは人だけで、車は山門横の車道を行く。だが、ここはすでに下馬石の内側になり、車で入っても宗教的教義に反しないのだろうか。

| |

14:36

普光寺ハイキング駐車場に帰着。6時間25分で、休憩時間を含まない標準コースタイムが2時間30分から3時間30分の鎌倉山行者道ハイキングSコース(短縮コース全長5,350m)を歩き終えた。この暑さの中で、セルフポートレートを含めて500枚ほどの写真を撮りながら、標準タイムの二倍たらずで歩けたことに自信を深めてしまった。

| |

スポンサード リンク