�b�R�s�L�^�ɂ��ǂ� �b�z�[���ɂ��ǂ� �b

�L��R��c���A�������牜�{���@��

�X�|���T�[�h �����N

����24�N3��20���i�j�t���̓��@�@�����o�[�@������

�����`���~�C�`�S�J�`�ߋE���R�����`�L���_�Ё`�L�����`�X���R�`���{���@�̒r�`�m�L��o�X��

�j�@�d�B����L�@�J��10���N

�@�d�B����L���J�݂��Ă���A��10�N�̍Ό����o�悤�Ƃ��Ă���B�w�̏�ɂ�3�N�x�A�w���I3�N�`8�N�x�A�w�J�������x�ƁA����������������ɂ͒����N����v����Ƃ������A10�N���o�ĉ䂪�R�o��X�L���͏����͌��サ���̂��B

�@10�N������A�ߏ��̎R�o�肩��n�߂āA�����̂�荂���R�A�����Ėk�A���v�X�̑��P�x�A�䍂�x����{�S���R�ȂǍ����̗L���ǂ���̎R�X���A���ꂩ�玵�嗤�ō���̃G�x���X�g�A�G���u���X�R�A�}�b�L�����[�A�A�R���J�O�A�A�L���}���W�����A�R�W�I�X�R�A���B���\���E�}�V�t�A�}�b�L�����[�ւƐ��E�ւƗY�Ă����҂����邾�낤�B

�@�ł����́A�ߏ��̎R�o�肩��n�߂�10�N�A���܂��ɋߏ��̎R�o����������Ă���B����S�������Ƃ������A�w�\�N����̂��Ƃ��x�����������ƂāA�P�H�s�X�n�̖k�������L��R�������Ă����B

| |

�@��������10�N�������Ă���ƁA�L��җ�o�R���i���͌Ê�o�R���ɂȂ��Ă���낤�ȁj���J������̍L��R�̃��[�g�͕����Ă��܂����B�������җ�𐔔N��ɍT�������ɂ́A�����V���ȃ��[�g��ڎw�����`�x�[�V���������Ȃ��A10�N�����Ȃ������Ă����L��җ�o�R���̕��X�́A���̓����̌��C���ɐ���������肾�B

�@�����́A�쑤�̔�������k�֏c�������{���@�̒r�֔����郋�[�g���A���x�����������Ƃ�����A�����ď��߂ĕ������[�g�ł͂Ȃ��B

�Ȃ��̂P�ɑ����Ă�����āA�~�C�`�S�J

9�F05

�@�P�H�w�k������A�L���_�Ёi���낢��ȕ\�L�����邪�w�L��x�ɓ��ꂵ�Ă����j�ւƓo��ܑ��Q�������܂Ő_�P�o�X�̘H��������A������ʋ@�ւł��s���邪�A�����͉ɂ����ɂ��Ă���Ȃ���1�ɑ����Ă�������B

�@�����̉��ŎR�z�����ԓ�����蔲���A�L���_�Ђւƍ��Ƀ^�[�����ēo���čs���Q���ƕʂ�Ē��i����ƁA�~�C�`�S�J�����������B�ē��\���͂܂������������u���a44�N�x�{�s�@���R���Ɓ@���Ɍ��@�{�H�@�P�H����g�x�ƕ\�������鏬�Ԃ�ȍ��h�ݔ��̉E�ݑ��ɁA�ŋߍ����������ꂽ���������Ă���B

| |

9�F08

�@������E��Ɍ��Ȃ���A���̐�ɉ�������̂��낤�ƃ��N���N���Ȃ���������̂͂��̓����������낤���B�Ε������炳��ɐ��݂𑝂����낤�A���ʂ�����ȑ��̉��ɁA���������u����Ă���B

�@�u�I�b�A�����̓��E�\�N��������Ă��Ȃ��ȁB�����͋x�݂��B�v�ȂǂƁA�Ԃ₫�Ȃ���A�������S�����̂����ǂ肪�y���Ȃ�B

| |

9�F13

�@�����̐Ε���Β���������A��s��̔��P���_���B�s����Ɩ��Â���ꂽ��ꂩ��͒��悢���ʂ́A�ł��ꂽ��g�����肻���Ȑ��������Ă���B

�@�C�s���͎���Ƃ���ɓ�����������A�������ɗh�炬�X�̍����[�����A�s�v�c�ȕ��͋C���������o���Ƃ��낾�B

| |

�@����ɓ~�C�`�S�J�ւƕ�������ɂ́A�s��̒���ʂ蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Β�����O�̊K�i���E�ɏ��A�����O��ʂ�߂��邾���Ȃ̂����A�������~�C�`�S�J�̊j�S���ɈႢ�Ȃ��B

| |

9�F19

�@�s���ʂ�߂�����̓~�C�`�S�J�́A�}�Ȋ₪�I�o�������ɐ�������A���X������B�����A����͂킸���ȋ�Ԃ������B

| |

9�F23

�@����L��R������f����ߋE���R�����ƌ������閘�̒J���w���~�C�`�S�J�x�A��������㗬�����w��~�C�`�S�J�x�ƌĂԂ悤���B���m�ȓ��`���c��A���Ă͐d�Y�тƂ��Đl�X�������̏�Ƃ��Ă������Ƃ�����ɈႢ�Ȃ��B

| |

9�F26

�@�����������A�W�X�Ɠ~�C�`�S�J��o���čs���B�ɂ₩�ȁA�����t�ɕ����Ă͂��邪���R�ȓ��͕����₷���A���K�ȎR�������y���߂�B

| |

9�F33

�@���R�ɓ|�ꂽ�̂��낤���A�|�͉��~�C�`�S�J�ł͂��������������B

| |

9�F37

�@�O���ɍ������߂Ă̓��W�������Ă����B���̐�͍���i���j�Ȃ���ߋE���R�����ōL���_�Ђ�ڎw���B�܂������i�߂Ώ�~�C�`�S�J��o��퍂�R�i339.7m�j�ցA�E��i���j�֍s���ƎR���ɕP�H�s���ł͍ŌÂƂ�������V��@�̎��@�A���ʎR�@�莛������B

�@�L�����ʎR��Ɩ��O����͂���ŁA�����ɂ��鏑�ʎR�~�����͓������V��@�̎��@�ŁA�n�����@�莛�����V�����ɂ�������炸�A��������̑�K�͂Ȍ����Q���������A�����O�\�O�ӏ��̎D���ł���A�g���E�N���[�Y�剉�̃��X�g�T�����C�̃��P�n�ɂȂ�����Ƃ悭�m���Ă���B

�@�Ђ邪�����āA�@�莛�͈��y���R����i�V�����N1573�N�j�ɏĂ������ɂ����S�R�Ď��A���݂̖{���i���w��d�v�������j�͍]�ˎ���̂��̂ŁA�K���l�͏��Ȃ��B���ɂ��Ă��A���莛��K�ꂽ�͉~������20����1���Ȃ��B

| |

�ߋE���R�����ōL���_�Ђ�

9�F39

�@�ߋE���R�����Ɠ~�C�`�S�J�̌����_�ɗ����W�́w���L���_��0.4km�@�@�莛1.5km�x�ƂȂ��Ă���B

| |

9�F42

�@�������ߋE���R�����A�ڂ��Ԃ��Ă����������ȗV�����̂悤�ȓ����B�����t�������A�܂�ŒN���������|�����߂Ă��邩�̂悤�ȁB

�@�f�B�Y�j�[�����h��USJ�������A��y�Ƃ����Ύ��ЁE�i���n�߂��肵���Ȃ���������ɁA�@�莛�ƍL���_�Ђ��s�������M�S�����l�X�̂��߂ɒʂ��ꐮ������A����������Ƒ��ʍL��R��𓌐��Ɋт����݂̎R�z�����ԓ��ȏ�ɏd�v�ȓ��������̂�������Ȃ��B

| |

9�F48

�@�L���_�Ђ��瓌�֓~�C�`�S�J�֍�������J������o���čs���B

| |

9�F51

�@�L���_�Ђɓ����B

�@���Đ_�Ђ́A���̍L���_�Ђ̂悤�ɏ������R�̏�Ɍ��Ă��Ă����B�Ȃ��Ȃ�ΎR�̔֍��i���킭��j�ɍ~�藧�_�X���o�}���J�邽�߂������B���A����ɐM�Ώۂ��_�l����݂���Ƃ����_�a�Ɉڂ�A����Ȃ�ΎQ�q���₷���Ƃ���ɎЂ��ڂ��Ă��悢�ł͂Ȃ����ƁA�R�̘[�ɐ_�Ђ����悤�ɂȂ����B����ǂ��A�֍�����_�Ђ܂ł̐_�l���ʂ铹��_���Ȃ��̂Ƃ��Ĉێ������������߁A�w�o�R���͐_�Ђ̗��x�Ƃ����������݂ł����藧���Ă���B�c�c�c�̂��邫�����ł��B

| |

�@���N��2��3���ɍs��ꂽ�u�얀�����v�̍ۂɁA�̕��ɂ��{�a�̕O�畘�����ʼnЂ������������A�厖�ɂȂ炸�ɂ��Ƃ����B���グ�鉮���ɂ͖{���̒��F�̕O�畘�̊Ԃɍ��X�Ƃ����Ղ������Ă������A�����͂���ɏĂ��Ă���̂��낤�B

| |

�@�������̋x�e���ɗ�����莩�̋@�Œg�����R�[�q�[�����߁A�ǂ��ɍs�������Ǝv���Y�ށB�o�����̌v��ł́A�ߋE���R����������ɐ��i�݁A�X���r�֑����J�ɍ~��āA��֕P�H�Ƌ���w�։��낤���Ȃƍl���Ă������A����ł͒��O�ɉ��R���Ă��܂��B

�@�v���Ԃ�̍L��R�ɓo�����̂�����A�R�̍ō����X���R371.8m�܂ōs���āA���{���@�֔����邱�ƂɌv��ύX�B

10�F19

�@�L���_�Ђ̗��肩��A�ߋE���R�����𐼂֏o������B

| |

�ߋE���R�����E�L�����Ŗ퍂�R�E�X���R��

10�F23

�@�������̌�t���~�Ղ��A���Ă̍L���_�Ђ̗����̖��c���Ƃǂ߂Ă���B

| |

10�F28

�@�R�オ��n��ɂȂ��Ă���L��R�́A�R���̗����ɖ������̂���������ǍD�ȓW�]�邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����A����������L���_�Ђ���́A�쑤�̒��]�������P�H���d�����]�ނ��Ƃ��ł��A��C���ɐ��Ƃ��ɂ�80km�قǗ��ꂽ��勴�܂Ō��ʂ����Ƃ��ł���B

| |

10�F31

�@Y���H�ɂȂ����ߋE���R�����ƍL�����̕���_���E�ցA�퍂�R�E�X���R�ւƍL�����ɓ���B

�@�ߋE���R�������ݓ��W�́w���X���r2.3km�@�g���_�ЁE�r�_��0.5km���@�L���_��0.9km���x�ƂȂ��Ă��āA���݂̂́w���X���r����R�x�ց@��`�\��n���牜�{��@�ց��x�ƂȂ��Ă��Ă���B

�@���ݓ��W�͉E���̓������S�ɖ������Ă���B���݂̂�2002�N5���ɑ�8����`�����v����ԓ��ł̐����������킹�邱�ƂɂȂ����d����`���A���܂��ɂ��̑���������M�]���Ă���Ƃ��Ƃ�ꂩ�˂Ȃ��\�������Ă��邵�A���{�s���t�@�����{�s��t�@�ƊԈႦ�Ă��邵�A�ǂ������ǂ������ȁB

| |

10�F33

�@���炷���̒n�`�}��322m�̕W���_������ʒu�ɁA���Ĕd����`���݂̃f�[�^���̂��߂̋C�ۊϑ����������Ă�����������B���͐Ռ`�������P������A������Ƃ�����n���c���Ă��邾�������A�������肪�悭�A�Ȃɂ��炢�ĂȂ����ȂƂ����Ă݂�ƁA�炢�Ă܂����B���F�̉��炵���Ԃ��B

�@�ł��A�A���ɒ��ׂĂ݂�ƃ��[���b�p�����Y�n�̃q���c���j�`�j�`�\�E�Ɣ������A��������B�C�ۊϑ����P����̐A�͕����ɂł��p����ꂽ���̂�������Ȃ��ȁB

| |

10�F37

�@�L�����̓����͕����₷���ɐs����B���R�Ȓn�`�̒��ɂ���ɓo�艺��̂Ȃ��l�ɒʂ��ꂽ���́A���̗����̎G�ؗт����͋C��グ�A�����Ă��邾���Ŋy�����Ȃ��Ă���B

| |

10�F38

�@�킸���̈ƕ������邪�A���������Ƃ���͉����ɐ���y����Ă���B��ʗʂȂNjɂ킸�����Ǝv����̂ɁA�Ȃ��ɂ����܂œ��̐������Ȃ���Ă��邩�Ƃ����ƁA�n�`�}�ɂ��L�ڂ���Ă��邪�A�R����2�ӏ��̕�n������A���Q��̂��߂����邪�d�v�Ȃ͕̂���^�шՂ����邽�߂��c�c�c�̂��邫�����B

| |

10�F47

�@�r���ɐ����̕X���r�ւƉ��邩�Ǝv�킹��A�Âт��ē����`���z�����邪�A�S�Ė������Đi�ނ�2�ӏ��ڂ̕�n������A���̐�͑z��ǂ���ɓ����͋����Ȃ�A���ʂ����������Ȃ�A�o�艺��������B

| |

10�F48

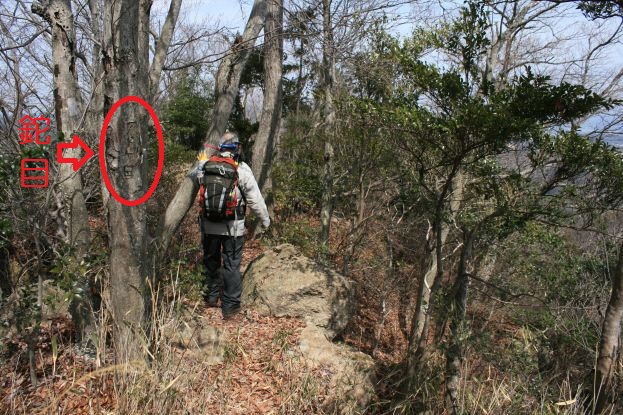

�@������2�Ԗڂ̕�n�̐�A�E���Ɂu�̗p�S�v���d�͑��d�������H�W���̎x���ɊԎ肷��悤�ɉ��F�e�[�v��������A�u���퍂�R���v�̈ē�������B

�@�v���K�i��o���čs���Ƒ��d���S���u�a����18�v�������A����ɐi�ނƖ퍂�R�̒��ゾ�B

| |

10�F58

�@���[�ɎO�p�_�W������A���̐悪�퍂�R�̒��ゾ�B���ӂƔ�ׂĂ���قǂ������Ȃ�����炵����ʃs�[�N�ŁA�������ӂ̖X���Ȃ����߂͂܂��܂������A��i�Ƃ͂����Ȃ��B

�@���̒����тɁA���ĎR���R�Ƃ��v��Ȃ��A���R�j�D�Ғc�̂��z�����J�}�h�Ղ₻�̑��������̎c�Ԃ��c��A����ɑς��Ȃ����̂�����B

| |

�@���R���D�҂̉��ʂ������A���̎��Ԃ͎R�ݎ��R��i�ސ��i�j�]�҂����̒܂��Ƃ��퍂�R�̑����˂Ă���B���Ĕނ炪�����Ɋ������Ă����Ƃ��ɁA�ނ�̓S�~�ł͂Ȃ��ƌ��������Ă������A���͒N�����Ă��S�~�ȊO�̂��̂ɂ͌����Ȃ��B

| |

11�F03

�@���肸�ɔp�ނ�p�C�v�֎q���������܂ꂽ�퍂�R�ɒ����͖��p�ƁA�L�����ɖ߂肳��ɖk��ڎw���B

| |

11�F06

�@��n�܂ł��͊����݂��ڂ炵���Ȃ��Ă������A���d�͑��d�������H�Ƃ��Đ������������A���ʂ̎R�����i�i�ɕ����Ղ����������B

| |

11�F09

�@���d���S���u�a������19�v�����̉E���Ɍ����ƁA���R�������L�������o�艺����J��Ԃ��R���ƂȂ�B

| |

11�F14

�@���߂Ď��̔d�B����L������l�ŁA��l�ŕ����Ă���̂ɁA�Ȃ�����������R�̎������̎ʐ^���B���̂��s�v�c�Ɏv���l�����邾�낤�B

�@�܂��A���������̔d�B����L�̔���̈�Ȃ̂����A�B�邽�тɎO�r���Z�b�g���|�[�Y���Ƃ�A�ԊO�������R����p���Ď����B�肵�Ă���킯�ŁA�ς킵�����Ƃ����т��������B�ł������B��������ɁA���i�ʐ^�����ɂ��Ă��܂�����d�B����L�����藧���Ȃ����A���������̂��B

�@���܂��ɁA�O�r���k�߂�̂��߂�ǂ������A��ɐL�����܂܂ŏ����ɓ˂��Ă���͓̂������B�Ƃ����킯�ŁA�����B��ʐ^�Ǝ��ۂ̎��̎R�s�X�^�C���ɂ͊u���肪���邱�ƁA�����ĕp�ɂȂ鎩���B��̂��ߎR�s���Ԃ͉��т����ŁA���ʂɕ����Ύ������x�������͓̂�����Ƃ�`���Ă����B

| |

11�F20

�@���̎ʐ^�͌����낵�Ă��銴��������̂ŁA����₩�ȁB������O��ĎO�r���Z�b�g����̂͒J���͖����Ƃ��āA�R�����}�Ζʂ��O�r�𐘂���̂�1��A�������̂�1��A�s��2��o�艺�肷�鉿�l�����邩�Ƃ����ΖX�Ɏ��E���Ղ��܂Ƃ��Ȏʐ^���B��Ȃ��B���ǑO�ォ�炵���B�邱�Ƃ��ł����A�A�b�v�_�E���̊�����`����̂�����B

| |

11�F31

�@�\�����f����悤�ɁA�����͖��炩�ȋ}�ȓo�肾�B���͎��͓o��₪�匙�����B�S�Ă����R�����肾���œo����R���������狳���Ăق����B������A���͉���̕����o��̔{�������B�G�X�J���[�^���G���x�[�^�Œ���܂œo���R���������狳���Ăق����B

| |

11�F36

�@�ƌ����Ă���܂ɁA�L�����ƕ�����ĕX���R�����������ւ̕���_�܂ł��ǂ蒅�����B

�@�E��́u�{���@�ʂ�v�ƌĂ��ƕ��ɉ��鍻�̕���������Ղ����������m�ȓ��B�X���R�ւ̔������ʂ̗����Ɂu�P�H�s���҈�ɓX���\����^�A�E�g�h�A�X�|�[�c�X�̓X��2�����{�P�x�v����ڂ������Ă���B�Ȃ��X�̖��O�ɓD��h��悤�Ȃ��Ƃ��ł���̂��A���ɂ͗����ł��Ȃ��B

| |

11�F39

�@�����Ȃ�̃g�����[�v������ꂽ���}���肾�B�ʐ^�Ɏʂ��Ă���s�[�N���X���R�Ȃ�悢�̂����A���̐����v���ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ����̂ŁA�n�`�}������ƕX���R�͎l��̃s�[�N���B�܂�A�����ēo���āA�����ēo���āA�����ēo���āA�����ēo��Ƃ悤�₭�X���R�Ɏ���B

| |

11�F45

�@���藧�����ŏ��̈ƕ�����A�����̕X���r�����Ƀ}�[�L���O���t�����Ă���B�́X�������牺�����悤�ȁA�o�蒅�����悤�ȋL�������邪�肩�ł͂Ȃ��B�ł��ԈႢ�Ȃ��X���r�ɉ���邱�Ƃ��ł��������B

| |

11�F49

�@�l�ʂ�̏��Ȃ������ȃ��[�g�ł͂��邪�A�����ɂ͖��m�Ȑ�J��������A�M������Ԃɂׂ͊�Ȃ��B�����āA�����悤�ȂƂ���͂Ȃ��悤�Ɋ��������A���̕ӂ͔����ł��g�ѓd�b�����O�ɂȂ�Ƃ�������A�J�ɖ�������ʼn�������ē����Ȃ��Ȃ�����A�����ĒP�Ƃ������炻�������Ȃ��̏I���̒n�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����A�L��R�ő���s���s���⎀�S����̂��������Ă���B

| |

11�F53

�@��ڂ̃s�[�N�������Ă����B���R�Ȃ���X���R�̒���ł͂Ȃ��B

| |

11�F58

�@�O�ڂ̃s�[�N�������Ă����B�J��Ԃ������R�Ȃ���X���R�̒���ł͂Ȃ��B

| |

12�F07

�@����ȂƂ���ɂ��l�̎肪�����Ă��āA��J���̂��߂ɘI�o�����n�ʂ�����Ȃ��悤�ɏ��X�ɐΐς݂��݂����Ă���B

| |

12�F12

�@�Ō�̃s�[�N�ɂȂ�X���R����͋߂Â��ƌ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�O�ڂ̃s�[�N�܂Ń��N���N�����Ă����Ȃ���A�Ō�͂���Ǝc�O���B

| |

12�F19

�@�����čŌ�͂������Ȃ��X���R����ɓ����B�O�p�_�W�����߂�ꂽ����͒��a3m�قǂ̊ۂ���n�ƂȂ��Ă��āA����Ȃ�ɒ��߂͂悭�A�k�ɂ͐�����X�m�R��O���R��������B

�@�����Ŕd�B����L�̖����u�V�F�[!!�v������s���B�������Ă��邩�ƃo�J�o�J�����Ǝv�������100�����낤���A������̂Ă����̂ł͂Ȃ��B�������u�p���͗͂Ȃ�v�Łu�V�F�[!!�v��6�N�ԑ���HP��Ō��J���Ă����̂����������ɁANHKBS�v���~�A���̔M���X�^�W�A���Ƃ����ԑg�ɏo�����A�a�J��NHK�����Z���^�[�̃X�^�W�I�Łu�V�F�[!!�v������s�������Ƃ�������̂��B�܂��n���炵���Ƃ����Δn���炵���o�����ł͂��������A����Ȃ�ɖʔ����o���ł͂������B

�@���Ȃ݂�NHK����HP�̒����M���X�^�W�A���@�W��!�u�Ԓ˕s��v�v�t�@���@��2��f���炵���Ԓ˃L���������Ɏ����Љ��Ă���̂��B

| |

�@�u�V�F�[!!�v����������A�������͂�ɂ��悤�B�r���Ōv��ύX���A�X���R������12�����x�Ƒz�肵�Ă�����20�����x��Ă��܂����B���Ȃ����y�R�y�R���B

�@���j���[�͍Ȃ���1�ɑ����Ă��炤�r���̃R���r�j�Ŕ��������̂����A���̓��בO�������̂��i�����������A�{���Ȃ��D���ȎR�o��̒�ԁu���ɂ���Z�b�g�v�Ɓu�J���[�p���v���~���������̂����A�u3�F���ڂ�ٓ��v�Ɓu���܂��}��2���v�ɕς���Ă��܂����B

�@�܂��ǂ�������������A���ꂩ��͂��̑g�ݍ��킹���悢���ȂƎv���B�ł��A�ł���Ȃ���1�̎���ٓ����H�ׂ������A����ȑ傻�ꂽ�]�݂͊������Ƃ��Ȃ����낤�B

| |

���{���@�̒r�։��R

12�F57

�@�������͂���H�ׂ����A���낻��o�����悤���Ƃ��Ă���ƒj���n�C�J�[������Ă��āA����ւ��悤�ɉ��R���J�n�B

�ۂ������n�̖k�����Ƀ}�[�L���O���t�����Ă��āA��������}�Ζʂ��������Ɠ��炵�����̂�������Ƃ����Ό�����B

�@�������牺��Ɩk�̕�⓻�ւƉ�������ɏ�邱�Ƃ��ł��邵�A�r���̔����̕������ς���O�̈ƕ��𓌂ɉ���Ή��{���@�̒r�ւƉ����B

| |

13�F03

�@�ڎw���u���{���@�̒r�v�́A���O���Ȃ��ƌĂтɂ����̂ŁA�����X��K���ɕt���������ŁA�n���ŌĂ�Ă��閼�O�ł͂Ȃ��B

�@�X���R���㒼���͂��܂�ɂ��}�Ŏ����B����ł��Ȃ������B

�@ | |

13�F07

�@���Ƃ��Ă͂��������̂͂͂����茾���đ匙�������A�n�C�J�[�̂��߂��v���{�l�͊����ȑP�ӂ���g�����[�v�����̂��낤�B�����ǂ��������̂��R�Ɏ������܂ꂽ�S�~���B�u�Ƃ��Ă����͎̂ʐ^�����A�c���Ă����͎̂v���o�����v���̒��Łu���Ղ��c���Ă͂����Ȃ��v�h�ɑ����A���̃g�����[�v��s�ׂ͎��R�j��Ƃ��������悤���Ȃ��B���[�v����������ꂽ�X�̔ߖ��������Ȃ��̂��낤���B

�@�Ƃ������Ȃ���A���[�v�������Ă���������ŗ��p���Ă��܂������ǂ�Ȃ��̂��ƁA���������̂��B

| |

13�F12

�@�����̒��߂������ȁB���̐�͎s�삩�ȁB

| |

13�F17

�@�ɂ₩�ȉ���ɂȂ�A��͊ɂ₩�ȓo��A���̕ӂ����{���@�̒r�ւ̉�������ȂƎ��͂��ώ@���Ă���ƁA�u���r�@���{���@�v�Ɨ����Ɋ����ꂽ�ԃe�[�v�ɏ������܂�Ă���B

�@����Ȃ̂��D������Ȃ��ȁB���[�g�n���e�B���O�Ƃ����R�����̑�햡��D������A���ɂƂ��Ă͈��s�ȍs�����̂��̂��B���[�g�n���e�B���O�����y���ނ��߂�GPS�����邱�Ƃ���Ȃɋ��ݑ����Ă���̂ɁA�Ȃɂ��̃}�[�L���O�B

�@�m���Ƀ}�[�L���O���瓌���������낵�Ă��A�������ݐՂ�����炵�����̂��Ȃɂ��m�F�ł��Ȃ���ԂŁA�������牺��Ă����̂��Ƌ^�S�ËS�̕s���ȋC�����ʼn����Ă����̂ɔ�ׂ���A���_�I�ɂ͊y���낤���A�l�܂�Ȃ��B���{���@�̒r����o���Ă������Ƃ����邵�A���������̂܂ܕ�⓻�֔��������Ƃ����鎄�ɂƂ��ẮA�����悤�ȕ���_�ł͂Ȃ����A����ł��l�܂�Ȃ��B

�@�ł��A�e�ؐS���ӂ��}�[�L���O���O�����Ƃɂ��A�d�B����L�ɂ����̂��������Ă����n�C�J�[�������đ���邱�Ƃ�������邵�A���͂����Ɍ����ȃ}�[�L���O���낤�Ƃ��̂܂ܕ��u���邱�Ƃɂ��Ă���B

| |

13�F19

�@��x�������{���@�̒r���炱���֓o���Ă������Ƃ����邪�A����ȕ����������ȁB���炵�����̂��A��J�����A�����t���ς����Ă��邽�߂��ӂݐՂ������Ȃ��B�}�[�L���O���_�_�_�_�c�c�c�Ɠr��邱�ƂȂ������Ă���̂ŊԈႢ�Ȃ��Ƃ͎v�����B

| |

13�F22

�@�ł��A�Ȃɂ�瓹�`�Ɍ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��n�`������Ă����B����ɒJ��k��Ɠ�҂ɏo��A�E���ɂ��悤�������ɂ��悤���A�͂��܂��^�̔�����o�낤���Ɩ����Ă��܂��B�����A�J�����镪�ɂ́A���Ƃ����̒J���������Ă��悤���i�ނׂ������͖ڂ̑O�̒J�����B�P���������B

| |

13�F26

�@�h��₩�ȉ��₩�ȒJ�̍��݂ɁA���炩�ɐl�̎肪������������������B���ς�炸�_�_�_�_�c�c�Ɛԃe�[�v�̃}�[�L���O���A���肷��قǂ̒Z���Ԋu�ŘA�Ȃ�A���[�g�n���e�B���O�̑�햡�������ɒD���Ă��܂��B

�@�����Ȃ�e�ؐS����̂��̂��낤���A���߉�ɂ��قǂ�����B�R�Ɏc�����̂͂ǂ�Ȃ��̂ł��S�~���B�R�ɃS�~���̂Ă�ȁB

| |

13�F43

�@�ŏ��͍��݁A�����ĉE�݁A���݁A�E�݂�3��قǍׂ������n�邪�A���ɖ��͂Ȃ��B�E�ݍ��݂͐�ォ��쉺�����āA�E�������͐쉺����������āA�k���͓�Ɍ������Đ������A�����͓��Ɍ������Đ������A���������Ɖ������ׂ���A�����Ȃ��킯���J���B

| |

13�F46

�@���{���@�̒r�������Ă����B�Ζʂ̓G�������h�O���[���ƌ������G�������h�u���[�A����o�X�N��������ꂷ�����ƌ������A���ꂢ�ȐF���B

| |

13�F48

�@���������Ă����J����̐��͒r�ɂ͓��炸�ɁA���������Ă��鍶���̍a�𗬂��悤�ɂȂ��Ă���悤�����A�ǂ����ɒr�Ɉ������ގd�|��������̂�������Ȃ��B

| |

13�F55

�@���̉��������ƁA�L�����ɂȂ���u�{���@�ʂ�v����L���_�ЂւƖ߂邱�Ƃ��A�{���@�ʂꂩ��ؔn��������Ɓu�����߂��L�����v��v�ւƍs�����Ƃ��ł��邪�A�����͂��̂܂܉��{���@�ɏo�Ďԓ������ɂ���B

| |

13�F55

�@��������̂悢�Ƃ���ō炢�Ă����̂́u�I�I�C�k�m�t�O���v�B�c�O�Ȃ��炱������[���b�p���Y�̋A���A�����B

| |

13�F57

�@���������ʒu�ɂ���Â����{���@�̒r�̉��炪����̂�����Ă���̂��낤���A�����ɑ傫�ȍ��h�_�����݂����Ă���B

| |

�@���̌�͍���312�����ւƐ{���@�쉈���̓��𓌂֍s���A�s�쉈���̏������e�́u�{���@���v�o�X��ɒ����ƁA�o�X�̉^�s�{���͏��Ȃ��A����16�����傤�ǂ̕P�H�w�s���̍ŏI�o�X�����Ȃ��B�����A�������́u�m�L��v�o�X��Ȃ�����Ƒ����͂����B

14�F46

�@�m�L��o�X��ɒ��������A�^�̈������ƂɁA�Ȃ��4���O�ɕP�H�w�s���̃o�X�����苎�����ゾ�����B�ł����v�B15:12 �Ɏ��̃o�X�����āA�P�H�w�܂łȂ�29��390�~���B

�@�d�Ԃ��D���Ȃ�A�����߂��ɔd�A���m�L��w������A15�F01�̓d�Ԃ�15��200�~�ŕP�H�w�܂ł�����B�Ȃo�X�̕����̂悤�����A�_�P�o�X�̃G�R������x�Ŏ��͕P�H�w�܂�100�~�ōs����̂ł悢�̂��B

�X�|���T�[�h �����N

�b�R�s�L�^�ɂ��ǂ� �b�z�[���ɂ��ǂ� �b�{�y�[�W�̃g�b�v�b