|山行記録にもどる

|ホームにもどる

|

播州の西の展望台、日名倉山

スポンサード リンク

平成14年10月18日(金) メンバー 私だけ

車はエーガイヤちくさに

新しい靴の足慣らし第二弾は千種町の日名倉山にした。去年、岡山県側のベルピール公園から登ったので、今回は千種町側から登ろうと思う。

千種町の室から林道を歩き登山口に、奥海越から北に緩やかな尾根を登り日名倉山頂上へ。下山はベルビツール公園に下り、大鐘をゴーン、ゴーンと打つ。それから後山を見ながら車道を下り志引峠、出発点の室に下る、という計画だ。

7:28

家を出発。天気は晴れ。ようやく涼しくなってきた気がする。今年の秋は暑かった。

国道29号線で山崎に行き、中国自動車道の下をくぐった先の中広瀬の信号を左に曲がり県道53号線に。中国自動車道の横を西に進み下三河の三叉路を右に曲がり県道72号線に。瑠璃寺入口・道の駅ちくさを過ぎ室橋東詰の信号を左に。千種川を渡る。

9:59

千種川を渡るとすぐにエーガイヤちくさがあり、駐車場に止めさせてもらう。エーガイヤちくさは

次は宍粟郡千種町の「エーガイヤちくさ」を訪れた。千種川のほとりに整備されたこの施設は、保健、福祉、医療、交流機能を一体的に完備したもので、17000㎡の中に、保健福祉センター(保健福祉課、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、社会福祉協議会、子育て学習センター、シルバー人材センター、通所リハビリセンター)デイセンター(生き生きデイサービス事業、家族浴)生活支援センター (一人暮らし部屋4、2人暮らし部屋2)ふれあいサロン(食堂、温泉、カラオケ、談話室、フィットネス)ふれあいゲートボール場(屋内コート2面、屋外コート1面、子育て芝生広場)診療所(内科、外科、通所リハビリ)

以上の施設が複合的に整備されていて、子供からお年寄りまで町民全てに利用してもらおうとの目的だが、それはそれは凄い施設だ。

兵庫県議会議員 石川のりゆきホームページ(http://www.nori3.net/)の県政報告より引用させてもらいました。

という施設で、温泉もあり入浴料は350円のようです。(ちくさスキー場のラドン温泉は300円、千種の温泉は安い)エーガイヤ、えーぐあいや、えー具合や、良い具合だ。

植林の谷を奥海越へ

9:06

準備を整え出発。志引峠への道を進む。

9:15

道が少し狭くなってきて、雛倉の集落入口に「日名倉山登山道、日名倉神社」の看板が現れた。雛倉集落への坂を登ると、右手奥に神社の鳥居が見える。

9:19

日名倉神社に到着。「日名倉山頂マデ4610米 標高350米」の石柱が立っている。ここから頂上までの標高差は約670m、従って平均斜度は8度と少し、一歩進むごとに6cmほど登る計算だ。距離は少しあるが楽な登りのはずだ。

また古い木札に「記 登山者にお願ひ!! 当神社境内に車の乗入れまた駐車する事を固く禁ず 室自治会々長」とある。車道はここまではアスファルト舗装で、この先はコンクリート舗装になるが普通自動車でも普通に入っていける林道だ。但し離合できる場所は少ないが。

日名倉神社

ここから林道が始まる

| |

9:26

林道が植林の中に入るところに、動物を描いた丸い「注意」と書いた看板がある。猪かな思い近づくと、小さな字で「くま」と書いてある。ザックからラジオを取り出し音を鳴らしながら進むことにする。「日名倉山登山道入口」標識もある。

9:31

植林の中に入り少し行くと「日名倉山頂へ四千米」の古い標識がある。頂上までには多くの標識があり、しばらく歩いて標識がなかったら道を間違えていることになる。ここに頂上までの標識の一覧表を作ってみた。

| 日名倉山登山道、日名倉神社 | 雛倉集落の入口 |

| 日名倉山頂マデ4610米 標高350米 | 日名倉神社鳥居横 石柱 |

| 日名倉山(三の丸) | 日名倉神社鳥居横 白木柱 |

| くま注意 | 林道が植林に入る所 丸板 |

| 日名倉山登山道入口 | 白文字 木柱 |

| 日名倉山頂へ四千米 | 墨文字 木柱 |

| 日名山頂まで3500米 | 墨文字 木柱 |

| 山頂まで3500米 | 白文字 木柱 |

| 頂上まで3,500m | 黒文字 楕円丸太板、上二つの少し先 |

| 山頂まで3000米 | 白文字 木柱 |

| 日名倉山頂3000m 火の用心 | 木板 |

| 頂上まで3,000m | 黒文字 楕円丸太板 |

| 2800米 | 白文字 木柱 |

| ちくさ100年希望の森林 | 新しい石柱 |

| 01.7.22 | 林道終点のコンクリート面 |

| 頂上マデ2700米 | 墨文字 木柱 |

| 2600米 | 白文字 木柱 |

| 頂上まで2,500m | 黒文字 楕円丸太板 |

| 日名倉山頂まで2200米 | 墨文字 木柱 |

| 山頂まで2,000m | 墨文字 木柱 |

| 山頂まで二千米 | 新しい石柱 |

| 山頂まで1800米 | 墨文字 木柱 |

| 右オネミ 左マタニ | 古い石の道標 |

| 1700米 | 白文字 木柱 |

| バス時刻表 橋室 | 白文字 木板 |

| 是より上に水はありません | 白文字 木柱 |

| 1600米 | 白文字 木柱 |

| 千種町 日名倉山 | 奥海越林道 白文字 木板 |

| 船越山 るり寺 | 奥海越林道 白文字 木板 |

| 日名倉山頂上まで1,500米 火の用心 | 奥海越林道 白木板 |

| 左船越山6,000米 右千草4,500米 火の用心 | 奥海越林道 白木板 |

| 山頂まで一四八十米 標高八百五米 | 林道新しい石柱 |

| 頂上まで1,500米 | 黒文字 楕円丸太板 |

| 1400米 | 白文字 木柱 |

| 1300米 | 白文字 木柱 |

| 頂上まで1,000m | 黒文字楕円 丸太板 |

| 山頂マデ一千米 | 新しい石柱 |

| 滝谷 瑠璃寺 | 古い木板 |

| 是より900米 | 墨文字 木柱 |

| 800米 | 白文字 木柱 |

| 700米 | 白文字 木柱 |

| 600米 | 白文字 木柱 |

| 頂上まで500m | 黒文字 楕円丸太板 |

| 一の丸 400米 | 新しい石柱 |

| 頂上まで400m | 黒文字 楕円丸太板 |

| 300米 | 白文字 木柱 |

| 二の丸 210米 | 新しい石柱 |

| 100米 | 白文字 木柱 |

合計48個で、読み取れなかったもの・見逃したものを入れるともっと多くなると思う。平均すると96mごとに標識類があることになる。ちょと多すぎるとは思う。

右に渓流の音を聞きながら薄暗い植林の中の舗装林道を進んでいく。緩やかな登りだ。

9:41

地形図の破線道が川を横切るところ、頂上まで3,500mの地点を通過。ここからは左下から渓流の音が聞こえてくる。

9:59

頂上まで2,800mの先が舗装林道の終点。車の方向転換ができる幅があり、5台まで位なら何とか止められそうだ。コンクリートに「01.7.22」と表示がある。去年の夏ここまで舗装が延びたようだ。

「ちくさ100年希望の森林、平成3年建之、ふるさとそうせい事業」の石柱が立っている。あの竹下首相が全国の自治体に3億円づつばらまいたお金で、100年希望の森林を作ったのだろうか。ただの植林にしかみえないが。それともこの林道がそうなのであろうか。

10:08

ここから先も林道が続くが、すぐに終点になる。エーガイアを出発して1時間、ようやく登山道に入ることができた。ここからも谷沿いの緩やかな薄暗い単調な登りで、当然ながら展望は全くない。日名倉山は西にあるのに、南に行かなけばならず困ったものだ。

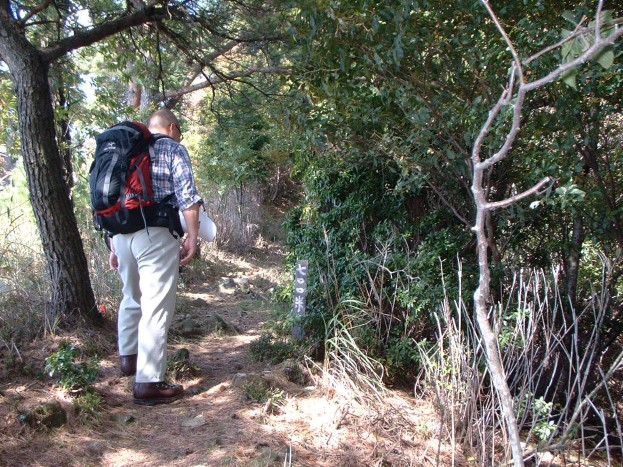

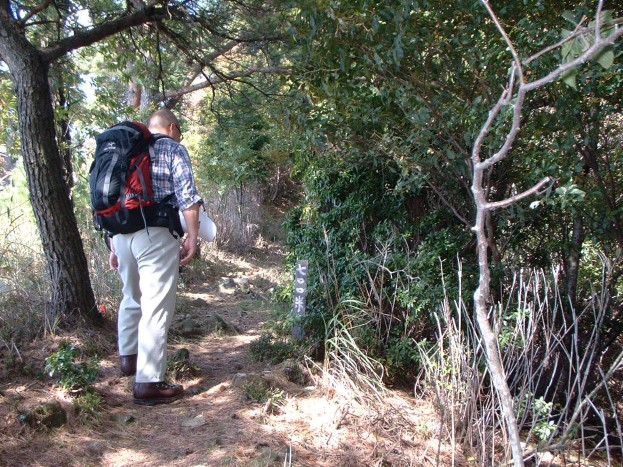

奥海越への谷道

暗い緩やかな単調な登りだ

| |

10:39

谷を登り詰めて平坦になってきた。地形図の奥海越手前の分岐点に到着。古い道標があり「右オネミ 左マタニ」となっている。

10:43

頂上まで1,700mの先にバスの時刻表がある。雨に濡れて字は読み取れない。横の木板には「バス時刻表 橋室」と書いてある。右から読むと室橋だが、昔の人が書いたのかな。ここが橋室なのだろうか。それとも下山した先の室橋のバス停の時刻表なのだろうか。しばらく待ってみたがバスの来る様子はなかった。

10:46

林道が現れた。普通車でも十分走れそうだが、轍は全くなかった。入口にフェンスでもあるのだろう。何処から登ってくる林道か分からなく、平成9年の地形図には載っていない。表示は「右:日名倉山、左:千種町」となっている。と言うことは少なくとも林道は佐用町には下っていないようだがよく分からない。

10:49

林道を少し行くと、標識が沢山あるところについた。

木の標識は、林道の先は「船越山6,000m」、手前は「千草4,500m」、右側の山道は「日名倉山頂上まで1,500m」、石柱には「山頂まで1,480m、標高805m」となっている。どうやらここが奥海越のようだ。

しかし林道より木の標識の方がどう見ても古そうだ。ということは標識を当てにして林道を行ってもどこに行くか分からないということになる。

奥海越の標識

新しい道と古い標識

| |

日名倉山頂上には尾根を行く

標識に従って日名倉山への山道に入る。少しだけ急傾斜(他が緩いので急に感じられるが、実際はそんなに急ではない)を登ると、また緩やかな道になる。両側は相変わらず植林で展望はなく薄暗い。

11:05

頂上まで1,000mの先に、「南は滝谷瑠璃寺」の佐用山岳会が付けた古い標識がある。

11:12

頂上まで800mの先から左側がササと低い潅木になり、道が明るくなってきて、時々南西側の景色が見えるようになった。

頂上まで700m

三の丸の手前

| |

右側も植林が終わり、雑木林になってきた。

11:24

一の丸に到着。頂上から二つ前のピークだ。石柱があり「一の丸 400m」となっている。標高ではなく、頂上まで400mということだろう。行く手には左半分が笹原になっている二の丸が見える。

11:31

二の丸に到着。頂上まで210m、南側が笹原で展望が広がっている。しかし近くにはなじみのある山がなく、遠くは霞んでいて見えない。

日名倉山頂上を目指しササが茂った少し急な道を登っていく。日当りが良いので下草が茂っているが、道ははっきりしている。

頂上目前の登り

日当りが良いので草が茂っている

| |

11:40

日名倉山頂上に到着。頂上には一等三角点と小さな祠があり、その横の一段低い所にはベンチがあり休憩所となっている。登ってきた道以外に、ベルピールに下りる遊歩道、志引峠の西に下りる山道がある。

日名倉山頂上

祠と三角点と石碑

| |

頂上からは北から東、南の展望が広がっていて、後山・氷ノ山・三室山・植松山・黒尾山など播州の山々が一望の下に見渡せた。

岡山県が建てた日名倉山遊歩道の案内図があった。

日名倉山周辺案内図

日名倉山は標高1047mで霊山後山(標高1345m)の南側に位置している。是より南方には日名倉山より高い山は見当たらず、晴天の日には瀬戸内海を見渡せるほどの展望です。

環境庁・岡山県

岡山県が作った案内板らしく、兵庫県側の山は大撫山しか載っていないが、岡山の山も那岐山しか載っていない。変な案内図だ。

12時の時報がゴーン、ゴーン、ゴーンと鳴り響いている。ベルピール公園の大鐘だ。登ってきたときは誰もいなかったが、夫婦が登ってきた。ここで昼食にする。いつものコンビニで買ってきた弁当だ。

下山路は展望抜群

12:46

下山開始。予定どうりベルピール公園に下りて、車道を行くことにする。標識によると頂上からベルピール公園までは1,050mあるようだ。道は緩やかで広く、急なところは階段になっている。公園内及びそれに付属する遊歩道の規格どうりの道だ。

12:57

ベルピールの鐘楼が見えてきた。今日は観光客がいないようで12時の時報以外の鐘の音は聞こえてこなかった。

ベルピールの鐘楼

門の形をしている

| |

13:02

ベルピール公園に到着。誰もいない。取り合えず鐘を打ちに行く。小さな鐘もなかなかの音だが、大きな鐘は体が共振するような大きな音だ。

時報を打つときのスイング鳴鐘(5.8トンの鐘自体をを機械仕掛けで揺らし鳴らす)を近くで聞いたらさぞかし凄いことだろう。ベルピール公園や鐘のことが書いてあったので、ここに載せておく。

愛の村づくりについて

「愛の村づくり」のシンボルは世界でも有数の大きさをもつ直径2mと1.5mの2個のスイングベルです。独特の音階をもつこのスイングベルはリュバンベール(緑のリボン)と名付けられています。この鐘楼はベルを空のかなたまで鳴り響かせるためのもので、愛を行動で示そうとするものです。

これに隣接する愛の広場(ロン・ポアン・ダムール)は「愛の村づくり」の精神を示しており、これらは。母子愛、家族愛、男女愛など全ての愛が相互の信頼や思いやりに包まれた中にあることを表現しようとしています。母は子供との楽しい時間をすごし少女は自然の中で大きく躍動し、老人は英知を後世に伝えています。一見ばらばらに見える光景も何か見えない糸のようなものでつながれています。この光景は家族であり、社会です。その中に見えない糸が相互の信頼や思いやりを表現しています。つまり「愛の村づくり」の精神はこの相互の信頼、思いやりを持った社会づくりにあるといえます。

ベルピール自然公園の経緯

| 昭和60年 夏 | 「村づくりアイデア会議」 |

| 昭和60年11月 | ”明日の東粟倉村を考える委員会”を設立 |

| 昭和62年2月 | シンボルを「ベル」として「愛の村構想」「日本一のシンボルづくり」が起動 |

| 昭和62年8月 | 日本一の鐘をシンボルとする「愛の村づくり」集落座談会開催 |

| 昭和62年8月10日 | 大小2つのベルをフランスのパッカール社に発注 |

| 昭和62年11月 | 「愛の村構想推進委委員会」を結成 |

| 昭和63年3月20日~8月31日 | 瀬戸大橋博覧会に日本一の鐘を出展し応募の中から「リュバンベール(緑のりぼん)」と命名 |

| 昭和63年9月 | ベルピール自然公園整備に着手 |

| 昭和63年9月 | 新庁舎に西洋のベルを設置 |

| 平成2年6月2日~3日 | 「第1回愛の村クラシックオルゴールとふれあいのコンサート」開催 |

| 平成2年8月 | 鐘楼(10m×6.3m×18.2m)完成 |

| 平成3年9月 | ベルピホール、愛の広場、施設工事完成 |

| 平成4年8月15日 | ベルピール自然公園完成オープニングセレモニー |

鐘の歴史

鐘(かね)の起源は古く、紀元前10~6世紀ごろから世界各地の古代文明が栄えた地域で独自の文化とともに発達してきました。なかでも紀元前10世紀ごろ、当時最も鋳造技術が進んでいた中国で作られたものが(鐘)としての始まりといわれています。

中国周時代に入ると、一定の音に調律された鐘が楽器として祭礼音楽に取り入れられるようになりました。その後、朝鮮半島から仏教の伝来とともに日本に渡り日本独自の梵鐘となりました。一方、ローマ・ギリシャ時代にかけて中国からシルクロードを西に渡った鋳造技術は6世紀のイタリアにおける鐘作りを支え、現在の西洋鐘(ベル)の基礎を築いたといわれています。鐘は各地域の民族的信仰や宗教的な儀式として、また時刻を知らせる時鐘、外敵の侵入を告げたり、社会的異変を知らせる警鐘として市民の権利を守る象徴として愛されるようになりました。

現在では、鐘は宗教的、実用的な目的の外に歴史的記念物として建築学におよぼした影響も少なくありません。現存する世界の有名な塔はほとんど鐘楼との深い関係において建てられたものである事も広く認められています。

ベルの音色

ベルの音色は古くから研究され、心の中に心地好く響く音色が長い年月を経て創り上げられてきました。15世紀初期にフランス北部のフランダース地方にすばらしい音色のベルができあがり、その複雑な音色パターンが解析されました。その結果、ピアノやオルガンは基礎音のみの音階で構成されているのに対し、ベルの打音は、オクターブ、マイナー3音、5度音、2オクターブといった多くのハーモニクスで構成されていることが明らかになりました。これらの多くの音は打ち鳴らされた直後の0.5秒以内という短い時間でほとんど減衰してしまい余韻として残るのは基礎音とオクターブ音だけです。

このように、他の楽器にはみられないマイナー3度やメジャー3度音を基礎音と同時に響かせるベルの音色は人々に哀愁を感じさせてくれます。

この、ベルピール自然公園内の鐘楼に納められているベルは大きい方がソの基礎音、小さいほうがドの基礎音を持っており、大きいベルの方が低い基礎音を持っています。両方のベルが鳴っているときにはそれぞれのオクターブ、マイナー3音、メジャー3度音が複雑に交じり合うため、時には大きいベルの方が高い音を出しているように聞こえることもあります。

重さ5.8トンのベルと2.5トンのベルが奏でるやさしさ溢れるハーモニーは間近で聞いても耳にやさしく身体に伝わる鼓動は、みなさんに幸せを送り込んでくれます。

鐘の歌

「さあ、さあ、みんな此処に来て

列を作って並んだ並んだ

これから鐘の洗礼式だ

私はこの鐘を

コンコルディア(和解)と名づけたいのだ

この鐘がお互いに

和合の中に結ぶようにな」

それこそ本番の鐘の使命だ!

そのなにこそこの鐘を

その鋳造りの名工が造り上げたのだ

やがてこの鐘は空高く

天にはためくカミナリのように

此地上の貧しい生活の中に鳴り響くだろう

その鐘の音の響きこそ

輝く星の群れのように

花輪で飾る時代を生むのだ

永遠な正しさに身を捧げるこの鐘に

時は違うことなく速やかに

手の指を触れ

又、変わり易い人生の上に

様々の事件の起きるとき

此心もない感情もない鐘が

それを告げ

其激しく打ち鳴らされた鐘の音が

人々の耳に杜絶えた時は

すべてが過ぎて平和の時が

再び来た事を告げているのだ

中 略

この町の喜びを

伝えるものはこの鐘だ

初めて打たれる響きこそ

平和を告げるものであれ!

この詩は、ヨハン・C・F・シルレル(ドイツ1759~1805)の「鐘の歌」の一節ですが、これは、シルレルの人生論とも言うべき内容のでもあり、ドイツ叙情詩中の最大傑作といわれています。

また、絵画の世界にも一日の労働を終わって森の彼方から響いてくる鐘の音に感謝の祈りを捧げる農民夫婦の敬虔な姿の中に美しさと尊さを見い出した作品ミレー(フランス1814-1875)の「晩鐘」から受ける素朴な美しさには胸をうたれます。

一方、日本では、日本の梵鐘の音は複雑で余韻が長く、多くは寺院という宗教的機関に用いられたことも関係して歌舞伎「道成寺」にみられるように妖異伝説、沈鐘伝説など、一種の神秘感から鐘にまつわるさまざまな民間伝承が生まれました。

このように鐘は民族の歴史、文化、風俗の中にいろいろと形をかえ、その民族の精神構造を形成しています。

鐘楼のある愛の広場からは、後山・駒ノ尾山、遠くには那岐山がよく見える。

鐘楼下の芝生の中の石碑には次のように彫られていた。

自然公園設置碑

世界に魁け

愛の村創生に取り組み

英知と勤勉によって

愛の村を拓く

希望と文化の響き

万人の心に刻むリュバンベール

ふるさとの丘より

永遠なれと

自然公園を設置するものなり

平成4年8月吉日 東粟倉村長 春名明

武蔵のふる里 周遊バス停留所

ここは待っていたらバスが来るようだ

| |

下山しようとすると、駐車場の出口にバスの時刻表があった。大原町・東粟倉町・西粟倉町の宮本武蔵ゆかりの地を巡る周遊バスのようで土・日・祝祭日のみの運行だ。今日はいくら待っていても来そうにない。

| 智頭急行大原駅発 | 9:30 | 10:10 | 12:10 | 12:40 | 15:30 |

| 武蔵の里発 | 9:45 | 10:25 | 12:25 | 12:55 | 15:45 |

| 山牢発 | 10:20 | 11:00 | 13:00 | 13:30 | 16:20 |

| ベルピール自然公園発 | 10:30 | 11:10 | 13:10 | 13:40 | 16:30 |

| 愛の村パーク発 | 10:55 | 11:35 | 13:35 | 14:05 | 16:55 |

| あわくら旬の里発 | 11:20 | 12:00 | 14:00 | 14:30 | 17:20 |

| 湯~トピア黄金泉発 | 11:30 | 12:10 | 14:10 | 14:40 | 17:30 |

| 智頭急行大原駅着 | 11:45 | 12:25 | 14:25 | 14:55 | 17:45 |

運行主体、問合せ先、運行時期などは全て不明。大原町・東粟倉町・西粟倉町がNHKの大河ドラマに合わせて宮本武蔵のふる里として売り出そうとしている熱意が感じられる事業だ。姫路市民としは姫路ももっとがんばれと言いたい。

それからここは毎週火曜日が定休日で、入園料は大人300円、子供100円となっているが、私は出園しかしなかったので払っていない。

13:26

ベルピールを出て車道を下っていく。車道歩きは楽だし、正面に後山から駒ノ尾山が見えて景色も良く、おまけに天気もよく、登ってきた暗い谷沿いの道を下ることに比べたら100倍くらい快適だ。また日名倉山頂上からの山道もあるが、植林の中を下りるよりは展望のある車道を下りる方が気分が良いと思う。

展望の車道を下山中

平日は車が通らない

| |

13:50

志引峠西のビジターセンターに到着。東粟倉美しい森の解説・案内図がある。日名倉山頂上から車道の東側をここまで下る道のほか、車道の西側にある東屋を結ぶ道もある。

東粟倉 美しい森

森林は、豊かな林産物の提供や国土の保全と水源かん養、大気の浄化、保健休養、美しい景観形成など多くの働きをしています。これらの働きを通じて、私たちの生活はもとよりそこに棲む鳥獣や小動物、魚など川上から海に至る自然や全ての動植物に大地の恵みを提供しています。

このかけがえのない森林を次の世代に引き継ぐためには、広く県民のみなさんに、森林の大切さについて認識を広めていただくとともに、県民みんなで守り育てていくことが重要な課題となっています。

この森は、後山、日名倉山系の一部123ヘクタールを美しい森として整備したもので、広葉樹林や針葉樹林のほか、草原や渓流など四季折々の変化が楽しめるよう七つのゾーンから成り立っています。

自然を愛し育てる心をもって、ごゆっくりお楽しみください。

平成10年4月

岡山県

東粟倉美しい森案内図

●この森は、次のテーマをもって皆さんと共に造っていく森です。

- 「悠久の森」

「不伐の森」として、針葉樹、広葉樹が悠久の緑をつくる100haゾーン。

- 「いろどりの森」

花の咲く木、実のなる木をおりまぜた四季の美しいさが楽しめる森です。

- 「郷土の森」

シンボル「愛の鐘」の背景となるブナ科の樹を中心とした森です。

- 「恵みの森」

実のなる木、リキュールとして楽しむ木、薬木、薬草を育てる森です。

- 「音聴の森」

源流の水音、野鳥歌声、風の音森の音色に耳を傾けて散策を楽しむ森です。

- 「体験の森」

スギ・ヒノキの森で、下刈り、枝打ち、伐採など、林業の作業が体験できる森です。

- 「思い出の森」

誕生、卒業、成人、結婚…誰でも植えることのできる人生記念植樹の森。

岡山県

ここにもバス停があり、ここの停留所名は「山牢」だ。宮本武蔵のお姉さんが入っていた山牢が復元されている。風通しの良さそうな牢屋だ。冬は厳しいだろう。

宮本武蔵ゆかりの山牢

時代考証はどうなっているのだろう

| |

武蔵ゆかりの地 6

日名倉の山牢跡・十国岩(東粟倉村)

「何処だ、姉上の捕まっていった先は。!その牢屋は」

「日名倉の木戸だと、村の衆はうわさしていたが。」

「日名倉!」

「そうだ、おれはこれから日名倉の木戸に行く」

「え?…日名倉ですって」

「あそこの山牢には、姉上が捕まっている。姉上を助け出して行くから、お通さんとは、ここで分かれよう」

日名倉の十国岩のそばに、その岩の頭が欠け落ちたようにぽつんと、一個の黒い物が坐っている。

・・・・

じっと、腕を共んだまま、武蔵は、谷をへだてて見える日名倉の番所の屋根を睨んでいた。

幾棟かあるあの屋根の下の一つには、姉のお吟が捕まっているのだと思う!

(吉川英治著『宮本武蔵』より)

関が原の戦で新免伊賀守の手について字喜多に加担した武蔵は、宮本村に帰郷の途中、播州境の木戸を破って逃げた咎により、姫路城から国境の目付に来ていた武士に追われ、村に帰っても、身を潜めていなければならなかった。武蔵を追っている武士たちは、武蔵をおびき出す囮として、彼の姉お吟を捕らえ、日名倉の牢に連れて行ったのだ。

武蔵は、沢庵に捕らえた後、宮本村から出て行く途中、姉を助け出すため、それまで一緒だったお通と別れ、ひとり日名倉の牢を襲撃するが、姉のお吟は、既に姫路方面へ身柄を移された後であった。

上の小説の一節の引用をHPに載せるのは著作権法に違反していると思う。大体において案内看板自体を丸写しにするのもどうなのかな。

平成14年8月20日建之東粟倉村の「昭和の文豪芳川英治氏小説「宮本武蔵」執筆資料調査の為、昭和12年5月12日来村」の柱も側に立っていた。かなり力が入っているぞ。姫路も加古川も負けるな。

志引峠に行く途中の左手に、これまた宮本武蔵ゆかりの「石造地蔵尊」があり、見に行ったが頭が欠けてしまったかわいそうな地蔵というか、石仏が安置されていた。

14:00

標高674mの志引峠通過。峠から近い所に一つ、かなり下りた所にこちらは正真正銘のお地蔵さんがあった。まだ紅葉には少し早いようだ。

15:02

峠から1時間、景色は良いが車道歩きにうんざりした頃、エーガイアちくさに到着。

15:15

温泉には入らずに、帰途に着く。

16:45

家に帰着。総走行距離116km。日名倉山に登るならベルピールから登り、頂上から奥海越までを往復するのが良いような気がする。あの暗い谷沿いの道はつまらなかった。

スポンサード リンク

|山行記録にもどる

|ホームにもどる

|本ページのトップ|