新龍アルプス、祇園嶽から的場山へ

スポンサード リンク

平成19年10月28日(日) メンバー 私だけ

井之原バス停〜祇園嶽〜亀山〜城山城跡〜的場山〜龍野橋東詰バス停

2万5千分の1地形図「龍野」を参照すること。

二回目の新龍アルプス

8:24

山崎行きの神姫バスは、私を井野原バス停に降ろし北へと走り去っていった。姫路駅前からどのような経路でここまで至ったのかは、神姫バス・路線バス案内「のぞみNavi」を研究してもらうとして詳しくは述べない。ただ、姫路駅前からだと一回乗り換えなければならないし、JR姫新線播磨新宮駅までの料金よりもバスの方が高い上に時間もかかる。

| |

『新龍アルプス』は、平成の大合併前の“新”宮町と“龍”野市にまたがる標高400mほどの山並みを“アルプス”に喩えて付けられた名前だ。今は全域が「たつの市」になってしまったが、この名前は末長く続くことだろう。

私が降り立ったバス停は、標高340.4mの祇園嶽(地形図には山名は記載されていない)のほぼ真東、揖保川近くを北上する国道179号線上にある。新龍アルプスの北端の山、祇園嶽へはこのバス停からもJR姫新線の播磨新宮駅からも歩く距離はほぼ同じだがだが、神姫バス大好きな私は、いや姫新線だと400円かかるのが神姫バスだと200円(エコ定期券制度を活用)になるのが嬉しくてバスを選んでしまう。

国道を南に戻るとすぐに信号機のある「井野原南」交差点を西へと入る。と、変わった石灯籠がある。上に乗っているのはちょこんと座った山羊だ。あごひげがあるから山羊に間違いない。「明治40年10月建立 当村 氏子中」と刻まれているので、今から丁度100年前に建ったものだ。明治40年は未年なので山羊を載せたのだと思うが、明治時代にもユーモア感覚を持つ人はいたんだと感心してしまう。

| |

稲刈りの終わった田畑の先に、南北に広がる新龍アルプスを見ながら進む。特徴のある祇園嶽の頂上は分かるが、亀山の頂上はどうしても判別できない。

| |

8:40

揖保川と新龍アルプスの間を流れる栗栖川に架かる段之上橋を渡る。正面少し左に見える祇園嶽へは、こちら側の「水布弥コース」ではなく、ぐるっと回り込んで裏側の「搦手谷コース」から登る計画なので、登山口は遥か彼方だ。

| |

8:44

新宮町の中心部の隘路を通らずに、スプリング8がある播磨科学公園都市方面へと抜けるバイパスに出て北に進むが、その角には「八角亭」がある。

この「八角亭」からを西へ入ると「水布弥コース」へ取り付くことができる。5年前に祇園嶽から下った時は取り付き付近は非常に分かりにくいなと感じたが今はどうなっているのだろう。

てんかさん

8:49

バイパスを北へ400mも行くと信号機のある市野保交差点で、ここを西へと市野保集落へと入る。「←城山城搦手・てんかさま・市野保古墳群・越部廃寺・越部八幡神社」と書かれた案内があり、この先にも要所要所に、集落内の辻々にも標柱が立っていてハイカーや歴史愛好家にやさしい町だ。

8:52

きれいに咲いたコスモス畑の隣に越部古道継承会・新宮町教育委員会が立てた「越部古道散策マップ」がある。事前に詳細にハイキングコースが記載されたこのマップを入手できれば、自由自在に新龍アルプス周辺を歩けそうだが、合併に伴い新宮町教育委員会は消滅しどこに行けば手に入るのかは知らない。

3.74MBとサイズは大きくなるが、ここをクリックすると一千万画素そのままで縮小していない写真を見ることができる。ただし、散策マップは複写した地形図の上にルート・コースタイム等を記載してそれを拡大していて鮮明さがないのは、私のせいではない。

| |

なお、今回の山行記録の地名・山名は基本的には散策マップに拠っている。しかし、これから行く「てんかさん」はマップでは「定家さん」になっているが、標柱では「てんかさん」になっているのでひらがな表記とする。

9:01

標柱に従って集落の中の細い道・山裾の川に架かる橋・ぶどう畑を通り(軽トラなら入れるが、普通車では入らないほうが賢明だろう)「てんかさん」に到着。名称に「さん」とあるので山名と勘違いしそうだが、この「さん」は敬称で「てんかさま」とも呼ばれ、「越部禅尼の墓」を祀る社のことをいう。

| |

越部の禅尼の墓(てんかさん)

平安時代の歌人として有名な藤原俊成の孫女にあたる俊成郷女が夫と死別後出家剃髪しその所領であった越部庄上の保(今の市野保)に隠棲(1242)しこの地で亡くなりました(1254年)。和歌をよくし世の人に越部の禅尼と呼ばれ慕われていました。

後年禅尼に従ってこの地に来た榊原氏によって祠が建てられながく禅尼の菩提をとむらわれています。知恵の神さまとして今も香煙が絶えません。自然と文化に親しむ会

町指定史跡

てんかさま(越部禅尼の墓)

平安時代末期、この辺りは『千載和歌集』の選者として有名な藤原俊成の荘園でした。

俊成は建久元年(1190)に越部荘を三分割し、上荘を五条上(長女)、中荘を成家(長男)、下荘を定家(次男)の三子に譲ります。

五条上の娘(越部禅尼)は中将通具と結婚して二人の子をもうけますが、政変のため夫と離別して子供を育てることになります。俊成はこれをふびんに思い、越部禅尼に母の遺領地の上荘を与えますが、禅尼の子供たちが早世したため、禅尼は仁治2年(1242)頃都を離れ所領の越部上荘へ隠棲し、建久6年(1254)にこの地で亡くなりました。亡くなった越部禅尼の供養のため、都より禅尼のお供として来られた榊原氏により後年祠が建てられます。祠内には、鎌倉時代の石仏(如来立像)が安置されています。この祠は「てんかさま」と呼ばれ、知恵の神様として香煙が絶えません。「てんかさま」とは、定家ゆかりの人というのがなまって「てんかさま」となったと伝えられています。

なお、越部禅尼な歌人としても有名で、『新古今集』には俊成卿の娘の名で「橘のにほふあたりのうたた寝は 夢もむかしの袖の香ぞする」という秀歌をのこしています。平成6年3月 新宮町教育委員会

本日の目的は新龍アルプス縦走以外に二つあり、一つはこの「てんかさん」を訪れること。もう一つは妻その1からの指令でドングリを拾い集めることだ。何のためにドングリが必要なのか知らないが、まさか今晩の主食になることはないと信じたいが、この山行中でほんの数分で行けるところを10分以上もかけているのはドングリ拾いに熱中していたためだ。

搦手谷コース

市野保の集落を抜けて果樹園の間を行く林道に入ると、墓地の手前に古墳群の解説板が立っている。北側の山裾にたくさんの古墳があり、尾根の上には前方後円墳があるようだ。

市野保古墳群・市野保浦山古墳群

市野保村北側の山麓から尾根にかけて、89基の古墳(市野保古墳群:83基・市野保裏山古墳群:6基)が現在発見されています。これらの古墳は今から約1400〜1600年前の古墳時代に造られたもので、円墳・方墳・前方後円墳等の墳形が見られます。大半が古墳時代後期の横穴式石室をもつ円墳で、石室内には箱式石棺が残っているものもあります。

当古墳群は西播磨市域では最大級の古墳群で、非常に保存状態も良く、歴史的に見ても大変貴重な資料といえます。

なお、古墳中唯一の前方後円墳の市野保裏山1号墳(全長約30m)は、後円部に竪穴式石室をもつ古墳時代前期の前方後円墳で、町内では吉島古墳に続く首長の墓と考えられています。平成6年3月 新宮町教育委員会

9:36

林道をさらに進むと石材置き場がある。車だとこの先で川を渡る付近が少々嫌らしいが、まださらに奥まで入ることができ、越部古道散策マップでも車通行可となっている。

| |

9:43

バスから降りてからすでに1時間以上がたつが、いまだに登山口に着かない。渓流に沿って緩やかに登る林道には轍は目立たず、ここまで入る車は少ない感じだ。雑木林の下を行くので、時々ドングリ拾いに夢中になりなかなか進めない。拾っていると時々林の中からポトン、ポトンと落葉の上にドングリの落ちる音が聞こえてきて、今が落下の最盛期のようだ。

ドングリが落ちる音を聞いたのは生まれて初めてで感動してしまった。妻その1からのドングリ収集指令がなければ、気づかなかった音だろう。

| |

9:51

「城山城・門の礎石」の標柱が立ち、上面の平らな部分の中央に穴が開けられた石が道端にある。あまり大きなものではなく、本当に大昔の門の礎石だったのか疑わしいが、人工的な手が加わっているのは間違いない。

| |

祗園山へ登る

9:56

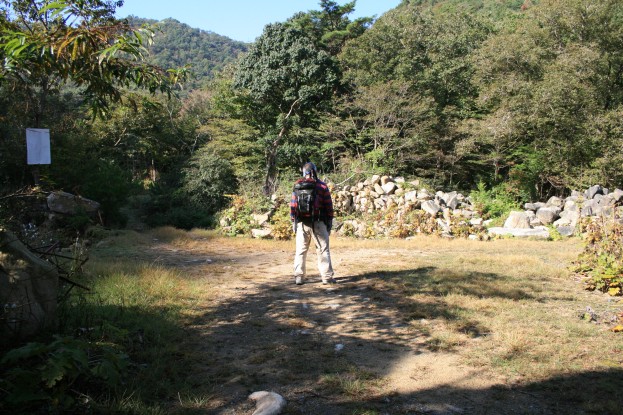

歩くこと、ドングリを拾うこと1時間半でようやく休憩所がある登山口(上堰堤)に到着。東屋の横に散策マップが掲示されている。自己責任だがここまでは車を入れることができて、2、3台なら止められそうだ。でも単独で車でここまで入り、的場山まで縦走してしまったら戻るのが大変だろう。

| |

ここには非常に明確な、道標のお手本のような案内があり、この先の重要な分岐点や曲がり角にも同様なのが立っている。ふり仮名付で現在地・目的地が、また所要時間も明確に示されていて、一番重要なのは誰にも頼らずに自立しているのがよい。木々に針金でぶら下げるのは普通に見受けられ、ひどいのは生木にねじ釘で固定しているのを見てきた私には好感が持てるものだ。でも真っ白でよく目立つが、もう少し自然に溶け込むように目立たないように考えられていたら満点なのだが。

| |

最近は過剰なくらいぶっとい木材を使って作られた豪華な休憩所や展望所が多い中で、ここのは質素で壁もない屋根と柱だけの休憩東屋だ。単に予算が少なかっただけなのかもしれないが。

| |

この休憩所横には砂防ダム(上堰堤)があり、あまり明確ではない踏み後がすぐ上流側へと下りている。河原の対岸には目をこらすと道が見えるような気がするが、定かには見えない。

| |

でも大丈夫。対岸の支谷左岸には明確な道が、なんでこんな山奥に今は誰も利用しないのに、こんなによい道があるのかと不思議に思うほどのものが続いている。まさか中世山城のころから連綿と歴史を刻んできた古道なはずはなく、薪炭林としての里山利用のための作業道なのだろう。

| |

倒木が少々あり、そのひとつにキノコが生えている。肌色をしたグニャグャとしたもので、なんか美味しそうに見えてしかたがない。キクラゲではないのは分かるが、知識のない私がウェブで調べても分からない。

| |

その倒木だが、この山には自己顕示欲のない篤志家がいるようで最小限の整備が行われている。一部は迂回を要するが、ほとんどは下を潜り抜けられるようになっていて、倒木の太い枝を切ってくれた人に感謝するのみ。

| |

渓流は一枚岩の滑の様相を呈し、すばらしい景観をかもし出している。でもここは景観に気を取られていると滑りやすく、実際にここでスッテンコロリンと滑って転んだ人も実在するようで注意を要する箇所だ。私は危険そうなところでは「最大集中」、普通のところでは「十倍集中」、もっと安全そうなところでは「千倍集中」と自分に掛け声をかけている。安全そうに見えているところこそ気が緩みがちになるので自戒を込めているが、山行中常に精神を集中するのは困難で、ごく稀に、いや時々スリップして尻餅を突くことがあるのは秘密だ。

| |

すばらしい道は流れから少し離れたりするが、常にワクワクしながらの山登りだ。踏み跡も薄い初めて歩く道だがどこへ続いているかは理解していて、楽しさばかりが増幅されていく。

| |

10:27

トラロープが現れ行手の谷には道がないように見える。しばらく前方を舐め回すように観察し、少々進んだりもしたが道がないのは明らかだ。ふと対岸を見ると同じようにトラロープが張られていて引き返すように道が続いているのを見出した。ほっとした。

| |

渡った後は、また支谷のさらに支谷沿いを登っていく。マーキングもちらほらと存在していて、人が最後に通ったのは十日前か一ケ月前か知らないが安心して歩くことができるほどに明確な道が続いている。

| |

10:35

谷を離れて急斜面を登り始める。ここにも明確な道標があり祇園嶽まであと20分だ。祇園嶽南側の稜線上の十字路(峠ともいう)へは、このまま谷を詰めていくものとばかり思っていた。でも、冷静に地形図を読むと方向を変える必要があることが理解できるが、もし道も踏み跡も切り開きも道標もないない谷だったら、そのまま真っ直ぐに詰めて亀の池近くに出てしまったことだろう。

| |

十字路分岐へは急登が続く。道も踏み跡も明確とは言いがたいが木々の間隔が広いところを真っ直ぐに登っていけばよいので無問題。

| |

10:50

ようやく稜線上の十字路分岐点に到着。祇園嶽へは10分、亀山へは55分と表示されている。上堰堤からここまでの標準コースタイムは25分のところを倍ほどかかっているので、ドングリ拾いをすると標準時間の倍はみないといけないようだ。

| |

11:15

十字路分岐点からも道標の倍以上の時間をかけて祇園嶽頂上に到着。

340.2m三等三角点標石(点名:祇園山)先の岩場からの展望は半周ほどしかないが、素晴らしいものだ。標高が低いせいもあって麓の様子が手に取るように分かるのがうれしいが、展望のよい新龍アルプスの中でも最高の展望地が最初に来てしまうのが今回のコース取りの唯一の欠陥だ。

| |

祇園嶽頂上にあった事物

- 祇園嶽 340m 2005.7.3 第782回例会登山 神戸ツキワ登山会

- 吸殻三つ、プルトップ一つ

- 神越部八幡神社遷宮 布弥神社跡地 記念建立 42年4月公布(上部が逸失した石柱)

- 祗園嶽 H.17.9.24(土)長谷川 博 (文太郎を偲ぶ会)

- 祗園嶽 340.4m 07.3.13 北摂探検隊

亀山(きのやま)へ

11:40

祗園嶽頂上をピストンして十字路分岐点から亀山方向を目指すがいきなりの急登で、トラロープも張られていていきなり心臓がバクバク。以前にここを通っているはずだがこんな急坂を下った覚えがない。帰宅後、5年前の山行記録を読み返すとこの部分は稜線西側の道を行ったと書かれていて、記憶力の衰えがないのを確認。

今日は最初に目に付いたマーキングテープを信じ込み脇目も振らず、トラロープも張ってあるので間違いないと思い込み稜線を忠実にたどったが、西側には楽に歩ける道がある。

| |

トラロープの急登の先はちょっと藪っぽい尾根道。一般ハイキングコースとは違い歩く人の少なさが感じられるが、本当の藪とは大違いでなんら支障なく歩くことができる。

| |

次はちょいシダ藪。身の丈を越す劇シダ藪の胞子まみれになりながらの必死の藪漕ぎからするとお遊びみたいなものだが、マダニが潜んでいるのではと考え出すと恐ろしくなってくる。マダニはライム病の感染源になり北海道での発症例が多いが、兵庫県でも少ないが患者がでている。、刺された場合は無理やり引き抜かずに『皮膚科』に直行することを薦める。虫体ごと皮膚を切除し一針縫ってもらい、抜糸までの1週間は抗生物質を服用すれば症状が出ることはないかもしれない。繰り返すが『ダニ』に刺されたらそのまま『皮膚科』へ直行するのが最善策だ。

| |

11:54

左側から道が合流してきた。稜線の西側からのもので、南側からやって来たら稜線を忠実に辿ろうという気を100%消失させるほどの威力を持つ道だ。

道と合流しても、残念ながらなぜか状況は好転せず、シダの踏み跡道が続く。マダニはササダニと言うくらいだからシダにはいないように願うが、残念ながらパンツの上をもぞもぞと動くダニを発見し、我ながら恥ずかしい『ギャー』という悲鳴を上げてしまった。ヒルは気持ち悪いだけで恐怖感はないが、ダニは恐ろしい。

| |

馬立からの「大手道コース」はまだか、まだかと思いながら登るがなかなか現れない。地形図だと緩やかそうに見える尾根だが、一部分はかなりの急勾配もある。

| |

12:11

祗園嶽南の十字路分岐から30分で、ようやく大手道コースが東側から登ってきた。散策マップでは25分となっているので、まあまあのペースではないかと自分では思っている。

地元の人なのか1枚の案内図を持っているだけの中年男性が大手道コースを登ってきて南へと去っていく。

| |

この付近は見所が次々と現れる。まず最初は『供養碑』だ。卵形の岩だったのを誰かが切りつけたのか、もともとこの形なのか知らないが一部が欠けている。薄れてはいるが「南無阿弥陀仏」と刻まれているようだ。

| |

すぐ近くに『蛙岩』がある。どこが頭で体で足なのかよく分からないが、こういう場所での常套手段「カエルになってゲコゲコ」をしておく。

| |

蛙岩のすぐ先が亀の池(きのいけ)と亀山(きのやま)への分岐点で、西へ200mほど行けば「山の中になんでこんな池が」と思うのがあるが、今頃の季節は水を抜かれているに決まっているので行かない。

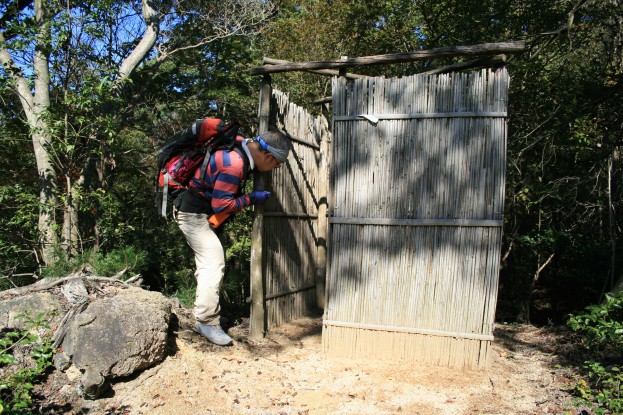

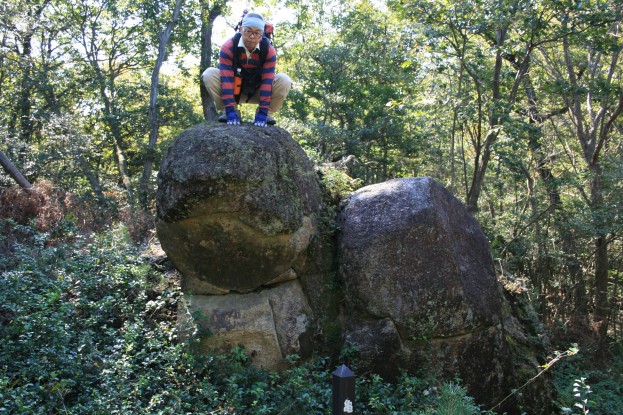

その分岐点をはさんで「トイレ」と「亀岩」(“きのいわ”ではなくて、これは“かめいわ”)がある。トイレは簡単に竹のよしずで囲んだだけで、自然浸透式のものだ。

| |

亀岩は、誰が見ても「これは亀だ」と理解できる形をしている。私は亀にはなれないのでここでも「ゲコゲコ」しておく。

| |

ここから的場山までは、近畿自然歩道に指定されていてそれなりの整備もされているのか、祗園嶽からここまでよりも道は広くなり藪っぽさは微塵も感じさせない。

| |

12:34

散策マップの「展望東屋」と思われる地点に着いた。展望はよいし、東屋の残骸状の物が西側に飛んで落ちているし間違いないだろう。切り株状のベンチに腰をかけ、ここでお昼にしようかなとも思ったが、テーブルはないし亀山頂上のほうが展望がよかった記憶もあるので、重くなったお尻を上げて歩き出す。

| |

広い尾根となる亀山への登りには展望はなく、手入れがされていない雑木林のなかを行く広い道は変化が少なく面白みがない。この区間で男性1名・女性2名の中年ハイカーグループに出会った。

| |

12:53

初老のご夫婦が昼食中の亀山頂上に到着。458.0m四等三角点(点名:亀山)があり、6年前に登ってきたときは、東側の木々が根こそぎ伐られていて大展望が広がっていたが、今は地面に座ったら何も見えなくなるぐらいに木々が生長している。

少々遅くなったがここで昼食休憩にする。話好きのご夫妻で、周辺で登った山々のことを語らいながらの楽しい昼食となった。

| |

亀山頂上にあった事物(道標は除く)

- 火の用心 2004 H.O.K

- 城山 458m 2005.7.3 第782回例会登山 神戸ツキワ登山会

- 城山 458M 07.3.13 北摂探検隊

昼食後の腹ごなしにシェーをしておく。

| |

城山城跡から的場山へ

13:22

的場山目指して歩き出そうとしたとき、足元に「門の築石(つきいし)」の案内標柱があるのに気がついた。下ってまたここに登り返さなければならないので一回も行ったことがないが、今日はなぜか行ってみる気になった。男の子を肩車した夫婦と入れ違いに門の築石へと下りる。

2分も下ると予想外に立派な、大きな石が二つ10mほどの間隔で放置されている。どういう風にこの礎石の上に門が載るのか理解・想像できないが、亀山に登ったら是非とも見ておきたい代物だ。これ以外にも遺構として全長40mの石塁もあるようだが、今回の目的は新龍アルプスを歩くことで、山城跡探索はその方面の方々に任せることとにする。

築石を見ていると林の奥がガサガサと音がして、木立を通して鹿が走り抜けていくのが見えた。久しぶりに見た野生の鹿だった。

| |

13:39

亀山頂上に登り返してから、「石塁C 0.2km」(全長41m高さ3m)の案内を無示して歩くこと8分で「城山城跡」に着いた。何回来ても薄暗い(今日は天気がよいので木漏れ日が差して幾分ましだが、雲っていたりしたら武者の亡霊に取り囲まれてもおかしくないほど雰囲気が悪い)植林の中の暗部に、いや鞍部にお墓のような慰霊碑のような石碑が数基立っている。

ここから東側の下野田に下る「兵糧道コース」というものが存在するようだが、ここの雰囲気に飲み込まれてしまい近畿自然歩道の「的場山 2.5km」道標に急かされるように通り過ぎてしまった。何度歩いても面白い新龍アルプスだが、ここだけは好きになれない。

| |

城山城(きのやまじょう)

城山城は標高458mの山上に位置する山城で、奈良時代の古代山城と室町時代の中世山城が同じ場所に立地しています。

古代山城の遺構は主に西斜面に残っており、石塁(a〜d)や「門の築石」と呼ばれる門礎等があります。中でも石塁Cは全長41m。高さ3mの規模をもち、当山城の石塁としては最大です。また「門の築石」は唐居敷と呼ばれる形式のもので、同形のものが日本では山口県の古代山城「石城山神籠石」にあるだけです。

14世紀の中頃、播磨国守護赤松則祐は播磨支配の拠点とするため大規模な山城を当地に築きますが、嘉吉の乱(1441年)で赤松則祐が幕府軍に攻められ当城で自害し、城山城も落城します。

城山城には、この当時の遺構(郭・堀切等)が多数残っており、当時使用していた異物も出土しています。

城山城は県下唯一の古代山城として、また播磨屈指の中世山城として大変貴重な遺跡といえます。平成6年3月 新宮町教育委員会

城跡が残る山にあった城だから「城山城」なのだろうが、古代山城・中世山城が実在していた当時はこの城を何と呼んでいたのだろうか。文献に城名が残っていないのだろうか。

13:48

薄暗い植林から抜け出し、眺望が広がる明るい稜線を行く。ここまで来ればあとは的場山頂上まではルンルンの稜線歩き、新龍アルプスのハイライト部分で、越部古道散策マップでは「つつじ尾根コース」と名づけられている。でもすでに朝からうんざりするほど歩いている私にとっては、ここから的場山までの長い行程はちょと辛いものがあり、途中からエスケープしようかなと思っていたりもする。

| |

13:44

的場山頂上の無線中継アンテナ鉄塔が見えてきた。目標が見える距離に近づいたら、すぐ着きそうな錯覚に囚われるが、まだ大分距離はあり今日の稜線歩きの中間点に達したに過ぎない。まあ、この先は見所もなく写真撮影に費やすこともないのですんなりと行こうと思う。

| |

的場山まではアップダウンが結構きつく、おまけに風化し岩屑が浮いた急坂は一歩一歩を慎重の上にも慎重に一万倍集中を継続しないと、つい来週はどこに登ろうかななどと気を取られると足を取られスッテンコロリンだ。

写真の靴は、膝を痛めてから少しでも軽い靴はないかと探した結果、モンベルの一番軽いのにもっとも安価なパームランドジョガー というローカットのものだ。今まで履いていた重い皮製登山靴から比べたらものすごく快適だが、防水性はなく軽アイゼンも付けられないので冬場は使えない。

| |

14:13

382.7m四等三角点(点名:佐野)が近づくと、ようやく緩やかになり歩きやすくなる。道幅は狭いが東に觜崎ノ屏風岩が遠望できたりする。

| |

14:26

送電線鉄塔が見えてきて、三角点標石脇を通過。顕著なピークではなく三角点付近は木立に囲まれている。

| |

14:35

今度は「西播磨線三七」懸垂型二回線送電線鉄塔が稜線に立っている。

| |

鉄塔の先で東に送電線巡視路(佐野コース)が下っていて、案内板によると下ると40分、的場山へは1km30分だ。ここから下りようかなと思っていたが、地形図を見ると的場山へはそんなに急そうな箇所はないし、せっかくここまで来たんだし縦走を完成させることにした。

でも、ここで妻その1に迎えを頼めば、下りたころにちょうど出会えてすんなりと帰れるのも魅力的だ。的場山まで行ってしまうとJR姫新線の駅は遠いし、バスは1時簡に1本もなく帰るのが大変になる。どうかなと電話してみたら外出中で、いやおうなしに計画通り的場山へと歩みを進めることとなった。

| |

14:47

的場山まで700m。あと少しだがその間には鞍部がまだ一つ控えている。歩き始めてから6時間が経過していて、疲れはそれなりに貯まっていると思うのだが自覚症状はない。気を付けて行こう。

| |

14:52

最後の鞍部への下りも厄介な岩屑が撒き散らされた急斜面が待ち受けていて最後まで気を緩められない。

| |

15:01

的場山頂上への最後の登りは、道端にシダの茂る心地よい道だ。

| |

15:05

無線中継設備点検道路(一般車両進入不可)が右手から近づき、そして離れていく。ここから的場山頂上までは急な丸太階段が待ち受けている。

| |

15:09

的場山頂上に到着。保護石に囲まれた394.2m三等三角点標石(点名:竜野)と近畿自然歩道の案内板そして3基の無線中継所が立ち、少しだけ登頂記念プレートが下がっている。点検道路から若者が登ってきて、紅葉谷からの近畿自然歩道で毎日登山なのだろうか地元の女性が登ってきた。

| |

登頂記念プレートはここも祗園嶽も亀山も意外と少ない。誰かが外していると思うが、4年前のH.O.Kのものが残っているのは「火の用心」風の標識を巧妙に装って偽装しているためか、単純に自己顕示欲を満たすがための登頂記念プレートだと見抜けなかったのだろう。

的場山頂上にあった登頂記念プレート

- 火の用心 2003 H.O.K

- 的場山 (394.3m) 龍野 的場山登山会

- 的場山 394.2M 07.3.13 北摂探検隊

| |

紅葉谷へ下山

新龍アルプスの稜線を北から南へと縦走して、最終目的地の的場山頂上までやって来てほっとしてしまったが、まだ下山というものが残っているのに気づいてしまった。それも350mも下らなくてはならない。冷静な私は気を取り直して下山ルートの検討会を頭の中で始めた。

安全第一なら無線中継所点検用道路で、距離はあるが周辺の景色を眺めながらのんびりと下れる舗装道路。危険第一なら、なぜか越部古道散策マップに記載されていないが頂上の南側中腹の「野見宿祢墓」へ下る最初は緩やかだが、途中から真っ直ぐに下る猛烈な急坂が待っている面白いルート。最後の一つは東へ下る近畿自然歩道でこれも終盤は急坂が待ち構えているが、両見坂からもう少ししたら見事な紅葉が待っているだろう紅葉谷へと下ることができる。

15:23

下山ルートは越部古道散策マップが推奨する、いや唯一記載されている近畿自然歩道ルートに決定し下山開始。始めは丸太階段道で無線中継鉄塔近くへと下り、野見宿祢墓ルートは中継鉄塔で別れるが案内板や道標の類はない。

| |

緩やかな木立に囲まれて見通しのない薄暗い道を下っていく。標高はほとんど落ちず、あまつさえ緩やかだが登りさえありこんな調子で下界へと帰還できるのか心配になる。

| |

15:40

東側に揖保川が近くを流れ、山々が連なる眺望が得られる展望休憩所だ。地形図を見るとここから下る方角を南東に変えての急下りが予想できる地点だ。こんな遅い時間なのにまだ登る人が休憩していて、私と入れ違いに頂上へと登っていった。

| |

何回か登ったことがあるが、こんなに急に感じたことはない。足は膝もまだ違和感さえなく大丈夫なのだが疲労が貯まってきているのだろう。慎重にさらに慎重にと一歩一歩と最良な足の置き場所を見出しながら下っていく。

| |

| |

15:55

もうすぐこの急坂は終わるが、辛抱たまらず伝家の宝刀「ダブルストック」を伸ばして使うことにした。頻繁なセルフポートレイト撮りでほとんど手持ち状態の三脚とダブルストックの同時利用は相性が悪く使わずにいたが、ダブルストックを使ってみればその安定性のよさに感動してしまう。

| |

16:06

鶏籠山との峠となる両見坂に下り立った。ここからは舗装遊歩道が始まるので、これにて本日の山行は終了し、あとは駅かバス停へ行くだけだ。もう少し早ければ古城の遺構が残る鶏籠山へ登り龍野城へと下りたいところだが、今日は勘弁してやる。

| |

薄暗くなった紅葉谷を下ると、城下町にありがちな入り組んだ街路は迷路のようだ。夕日に照らされた、昭和の御世に再建された隅櫓の白壁が美しい。

| |

16:45

JR姫新線本龍野駅に行こうと、揖保川にかかる龍野橋を渡り「龍野橋東詰」バス停で時刻表を見ると7分後に姫路駅前行きが来るではないか。姫新線では230円かかる姫路駅までが、バスでは660円になるので普通は利用しないだろうが、エコ定期券制度でワンコインの100円になる私にとっては神姫バスはなくてはならない存在だ。

| |

スポンサード リンク