紅葉の瑞宝寺谷西尾根と住吉道(左岸道)

スポンサード リンク

平成19年11月10日(土) メンバー 私だけ

有馬温泉バス停~瑞宝寺谷西尾根~六甲最高峰~住吉道~くるくるバスエクセル東バス停

2万5千分の1地形図「宝塚」、「西宮」を参照すること。

またまた有馬温泉から

先週に引き続いて、今日の播州野歩記も有馬温泉からの出発だ。いつもは太閤通りを進み魚屋道や紅葉谷へ行くことが多いが、今日はバスのお尻を見てから瑞宝寺公園へと向かう。

なぜ私が世俗的な紅葉の名所たる瑞宝寺公園へ行くことになったかというと、公園のずっと奥の瑞宝寺谷西尾根への登り口に10月13日に訪れたときは来年の3月25日まで通行止めの案内が下がっていたが、11月3日には一軒茶屋近くの稜線側のが注意喚起案内になっていたという情報がYahoo!掲示板の登山、クライミング全般-六甲山№2054に投稿されていたためだ。同10月25日付け№2045の「未確認情報ですが瑞宝寺谷西尾根が現在通行止めになっているみたいです」の出所は明記されていないが、もしかしたら出典が私の山行記録かなと思うと、どんな艱難辛苦が待ち構えていようとも探索しなければと思い込んでしまった。

9:47

JR三ノ宮駅南側から乗車した神姫バスは、いつもの様に少し遅れて有馬温泉に到着。先週の土曜日は立っている人もいたのだが、同じ土曜なのに今日は座席に少々空きがある。

神姫バスは後ろ乗り前降りの、整理券方式の後払い。三宮から有馬温泉までの料金は680円で、ICカード(神姫バス独自のNicoPaはもちろんPiTaPAもICOKAも使えるが、共同運航の阪急バスで使えるスルッとKANSAI対応磁気カードは使えない)が使えるのが便利だ。

| |

ねね橋南詰めに新谷英子作の「ねねの像」があり、赤い欄干、色づき始め紅葉がきれいだ。ちなみにゆけむり広場の「茶人太閤像」も英子さんの作で、後から設置されたねねの像は太閤像を見つめている。

ここで三脚を立ててセルフポートレイトを撮ろうとしていると、二組の方々にシャッターを押してと頼まれてしまった。一眼レフで三脚も使っていてベテランと思われたのかもしれないが、そんなことは無い。手持ちの液晶を見ながらの撮影は苦手なのだ。でも最新式のコンデジ、顔認識というのか面白い機能が着いていてピントが顔に合うようになっている。横顔のねねさんは認識しなかったが、正面からならどうだったのだろうかとか、犬や猫の顔でも認識するのかと考えると、昼もぐっすり眠れない。

| |

紅葉の瑞宝寺公園から瑞宝寺西尾根登り口へ

10:10

思っていたよりも紅葉狩り客が少ない瑞宝寺公園に着いた。有馬温泉に来た観光客を集め、もっとごった返しているのかと思っていたが意外だ。

袋小路のさきの駐車場もない公園なので、紅葉の時期の昼間(11月1日から30日の午前9時から午後5時まで)は、車で来たら有料駐車場に止めてから10分ほど緩やかな坂を登らなくてはならない。

紫白の幔幕に囲まれた中では「もみじ茶会」(11月9・10・11・16・17・18日、各日200名限定、お抹茶・お菓子で800円)が催されている。

| |

10:17

公園を素通りして奥に進むと、遊歩道脇の立ち木に次のような案内が付けられている。

癒しの森方面

展望デッキを経て魚屋道まで約40分→

←神鉄有馬温泉駅まで約20分「癒しの森」は自然の森林です。勾配、

階段も多く、川を渡る箇所もあります。

十分お気を付けてください。北区役所・有馬町自治協議会

ここが瑞宝寺谷西尾根への取り付きでもあるのだが案内は何一つない。また一見の価値がある太鼓滝へも行けるのだが、その案内はないが遊歩道を進むと滝見台があり上から見ることはできるようだ。まるで素人さんお断りの「癒しの森」の案内のためか、誰一人として遊歩道をそれて入って行くものはいない。

| |

10:20

林を抜けて広い河原を行くと、どん詰まりに「太鼓滝」がある。大勢が訪れている紅葉の名所、瑞宝寺公園からほんの数分なのに、ここまで来る人は誰一人としていない。

| |

さて、瑞宝寺谷西尾根への小道は滝の左岸側から始まっているのだが、そこには公設の道標はなく枝にテープがチョロと巻かれているだけだ。

10:30

流れを右岸へと渡りしばらく行くと、ようやく公設道標が設置されている。

↓瑞宝寺公園 0.3km 約5分(来た道)

←展望デッキ・筆屋道を経て魚屋道 1.0km 約30分(左側の丸太階段道)

正面にも道が続いているが、公設道標はなぜかその道を無視している。でも、正面の道が瑞宝寺谷西尾根への最短ルートで左側の丸太階段遊歩道を登るよりも安全で楽な道でもある。

| |

10:35

低い砂防ダムが数基続く渓流脇の緩やかな歩きやすい道を行くと、十字路になっていて二番目の公設道標がある。

←瑞宝寺公園(左側の丸太階段道)

↑展望デッキ・筆屋道を経て魚屋道(正面の道)

ここも道標は無視して、右へ曲がり渓流を渡るのが瑞宝寺谷西尾根への近道だ。

| |

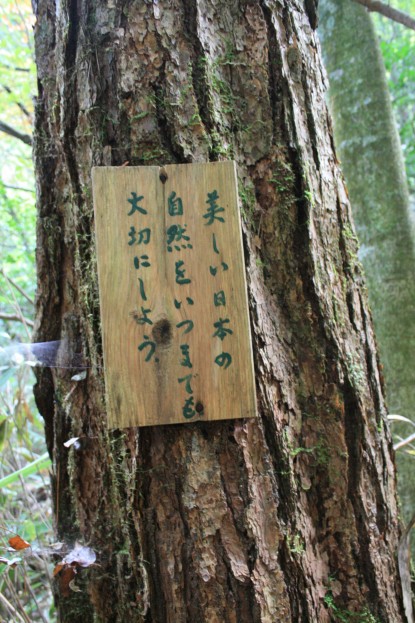

気持ちのよい道を歩いていくと「美しい日本の自然をいつまでも大切にしよう。」と書かれた板切れがくぎで立ち木に打ち付けられている。言行不一致の見本のようで、あきれ返るしかない。近くに同じ人のもので「←六甲山山頂 瑞宝寺公園、有馬→」の案内板があり、それは木に紐で括ってあるだけなので、これも当初は紐で括られていたのを別人がくぎで打ちつけたのかと思ったが、紐を通す穴がない。

| |

10:45

右岸へと渡渉した先に有馬温泉癒しの森の全体案内図がある。これを瑞宝寺公園に立てることがなぜ出来ないかと不思議だ。

←展望デッキを経て瑞宝寺公園(左側の道)

→筆屋道を経て魚屋道(右側の道)

写真の手前から渡渉する道は、道標では完璧に無視されていてテープ以外のマーキングもなく、以前に筆屋道から下ってきたときは案内板に目が行ってしまい、手前に渡渉する道があることなど目に入らなかった。ここは道標通りに魚屋道方向の右へと進む。

| |

10:47

2分も進むと瑞宝寺谷西尾根への登り口分岐点だ。

↑筆屋道を経て魚屋道 0.6km 約20分(正面の道)

↓瑞宝寺公園 0.7km 約10分(来た道)

瑞宝寺公園まで公設道標を無視した近道で、そして死に物狂いの全力疾走で走り抜けば10分で行けない事もないだろうが、公園からここまで30分かかった私には無理だ。そんなことはあっちに置いといて、ここから左に入れば瑞宝寺谷西尾根だ。

| |

瑞宝寺谷西尾根の登り口には次のような案内板が下がっている

ハイカーの皆様へ

この先約200m先で、平成19年7月26日から平成20年3月25日まで工事用資材運搬の為の仮設構造物が設置されています。

通行の祭はご注意の程、よろしくお願いいたします。

発注者:兵庫県六甲治山事務所

請負者:壽 建設株式会社

確かに瑞宝寺谷西尾根への通行止めは解除されている。こうして本日の目的は100%達したので、後は有馬温泉へと引き返しザブンと湯船に飛び込むだけだ。でも、ふと案内が張られた縦長のプラスチック板の裏側はどうなっているのかと覗いてみれば、

関係者以外立ち入り禁止

「ふーん、瑞宝寺谷西尾根からは筆屋道に入ってはいけないんだ」。いやそんなはずはなく、案内を印刷した紙を持ってきたが貼り付ける適当なものがなく、以前の立ち入り禁止プラ板を再利用しただけだろう。

だが、私みたいな善良そのもだが意固地で偏屈で融通の利かない偽善者の見本のようなハイカーが下りてきたら、表示に従って引き返すしか選択の余地はない。こういった事情で、筆屋道に戻ることが出来なくなり瑞宝寺谷西尾根を登ることになってしまった。

なお、今年の3月に瑞宝寺谷西尾根を初めて下ったときの記録は「寒天山道~えーでるわいす~瑞宝寺谷西尾根」にある。

瑞宝寺谷西尾根を登る

尾根へ登るときにはありがちなことだが、いきなりの大登りで始まる。この尾根には中登りは存在せず、あるのは小登りか大登りだけだ。

| |

10:54

ぐんぐん高度を稼ぎながら5分(撮影時間を含む)も登ると、眼下に絶景が広がる。紅葉の赤や黄色、そして緑が織り成して錦のような見事な光景だ。写真では尾根の木々が絶景を隠しているが、それでは私を写し込めなくなってしまうのでこういうのしか撮れなかった。

| |

なぜかこの瑞宝寺谷西尾根はガイドブックなどの書物には紹介されてなく、またウェブサイトでの紹介件数も驚くほど少なく、隣の魚屋道とはハイカーの通行量にも雲泥の差がある。今日も女性ハイカー二人に出会っただけで、落ち葉をざくざくと踏みしめながらの静かな楽しい山歩きが堪能できた。

Yahoo!JAPANでの検索結果件数

魚屋道 21,2000件 瑞宝寺谷西尾根 174件

道自体は明瞭で迷いようがないと思うのだが、なぜかこの道でも迷って芦有道路の方へ下ってしまった人に実際に会ったことがある。どんなことにでも通用するが「おかしいなと感じたら引き返す」が鉄則だが、登り返すのを嫌い何とかなるさでそのまま藪漕ぎをしてまで下ったみたいだ。

| |

11:13

等高線の詰まった大登りをクリヤーしたようで、アカマツの混じる緩やかな尾根道となった。マツタケが出てないかと下ばかりを見て行くが、もう採られてしまったのか1本もない。

| |

11:24

尾根筋に何か危険が待ち受けているのか、あるいは過去に重大な事故が発生したのか、尾根は枯れ木のバリケードで塞がれ西側に迂回路が付けられている。迂回路にも岩が落ちてきた跡があり尾根筋の崩壊が進んでいるのだろうか。

| |

11:33

迂回路が終わった先で作業用索道が尾根と交差している。瑞宝寺西尾根登り口にあった「200m先」の「工事用資材運搬の為の仮設構造物」なのだろうが、その200mを46分もかかった私はなんと鈍足なのかと穴があったら入りたい気分だ。分速4.3mは劇藪漕ぎからすれば素晴らしいスピードだが、普通の山道歩きならありえない速度だ。

| |

上の写真だが、工事用索道に関しては素人の私から見ても、荷物の落下時やワイヤーが跳ねたとき、下を通過するハイカーの安全率は1倍以下、いや限りなく0に近いだろう。これでは工事業者が通行止めにしたくなるのがよく分かる。次に通るときはもっとゴッツイ鉄材で保護された通路か、迂回路ができていることだろう。

標高が高くなると六甲山名物のミヤコザサが現れガサガサと掻き分けて進む。写真を撮るといつものことだが道は見えないが、踏み跡以上の明確な道が続いている。

| |

11:48

緩急がはっきりとしたこの尾根の上部は、時折急斜面が現れるがもう長続きはしない。岩がちの急斜面も一部あり、変化の少ない魚屋道歩きよりも数倍は面白い。

| |

11:57

樹木に関しての知識が欠落している私には、写真のように特徴があり一目で樹名が分かって当たり前のものさえ、雑木林としか認識できない。このひょろひょろ木が集中して生えているところで二人連れの女性ハイカーに出会った。

| |

道の左側、東側に「関係者以外立ち入り禁止」の表示が二箇所にある。両方とも崩壊地のためのものだが、二番目のを入って行くととんでもない絶景地がある。今回は入らなかったが、足元のすぐ下から崩壊が始まっていて、遮るものがない眺めが得られる。

12:05

下の写真、胸ほどもあるミヤコザサを漕いでいるように見えるが、実は古い丸太階段道を笹が覆いつくしているだけで極普通に歩ける。でも、足元が見にくいので丸太階段につまづきそうだ。

| |

12:07

丸太階段道を登っていくと、ぽっかりと開いた展望地がある。この上で立ち入り禁止の崩壊地に出なければ、ここが瑞宝寺谷西尾根上部での一番の展望地だ。

| |

この後、稜線までは緩やかな登り下りのミヤコザサが茂る道が続く。途中に何箇所か分岐があったような気がするが、前回に下るときも今回も迷わなかったので、多分太い方を選んで行けばよいのではないだろうか。

| |

12:22

車道に出た。そこにも登り口と同じような案内があり、工事が終わるまでは瑞宝寺谷西尾根下り口のよい目印だ。ここは一見茶屋から東に1分ほど進んだところでワニが描かれた「不法投棄禁止」看板のすぐ先だ。

ハイカーの皆様へ

この先約300m先で、平成19年7月26日から平成20年3月25日まで工事用資材運搬の為の仮設構造物が設置されています。

通行の祭はご注意の程、よろしくお願いいたします。

発注者:兵庫県六甲治山事務所

請負者:壽 建設株式会社

登り口と、この下り口にある案内板の要注意箇所までの距離を足すと200m+300m=500mとなり、これが瑞宝寺谷西尾根の総歩行距離になるはずだが、どう見てもそんなに短いはずはないのだが。

| |

六甲最高峰

12:31

中校生の集団登山なのだろう、最高峰広場には上下青のジャージ姿が渦を巻いている。でも六甲越の広場には「淡河中学校」ご一行様の観光バスが止まっていたので、バス登山なのだろうか。

とにかく最高峰まで登ってきたのだからと、大勢のギャラリーにもかかわらず標柱の横でシェーを敢行する。

| |

下山は魚屋道の七曲りから

下山ルートは一番楽な住吉道で住吉台へと下り、そして「くるくるバス」でJR住吉駅へ行くという安易なプランを採用。魚屋道と重複する七曲りから雨ケ峠手前までは賑やかだろうが、その先は静かな山歩きが楽しめることだろう。

12:54

最高峰から一軒茶屋まで舗装道路を下る。もうすぐ1時だというのに次から次へとハイカーが登ってくる。

| |

七曲りの紅葉は思いのほか見事で、今が一番よい時期のように見える。紅葉名所の毒々しい真っ赤なモミジよりも、こういう自然な感じの紅葉のほうが私の好みに合っている。

| |

| |

300mほどの高度差を一気に登る七曲りだが、紅葉を愛でながら写真を撮りながらの下りは楽そのものだ。写真は緩やかのところばかりで撮っているので、急坂もある七曲りの実態を反映していない。まあ、大体において山行記録の写真などは明るく眺めのよいところや、分岐点や何か面白いものがあるところなどばかりを撮り、暗いところや詰まらない山道は掲載せず、この播州野歩記を含めてそのルートの全容を知ることができないのが普通だろう。

| |

| |

13:20

ズルッ、ドテッ。紅葉に気を取られながら歩いていたら、階段道に足をとられてしまった。下の写真ではどうして転んだかを検証中で、踏み段部分に緩い傾斜があり、砂が浮いていたのと落ち葉が撒き散らされていたのが要因だが、最大の原因は私が集中力を欠いたことにあると判断した。膝は快調で疲労感もなく身体的な要因はなかったが、ウォーキング・ハイ状態だったのかもしれない。

| |

13:35

七曲りは最後の急下りを終えて飛石を渡り、土樋割峠からの林道終点広場で終わる。七曲りでは大勢のあえぎあえぎ登るハイカーに出会ったが、ここでも親子連れのハイカーがこれから最高峰へと登ろうとしている。

| |

13:41

本庄橋跡を通過。すっかり魚屋道歩きの熟練者となった私は、橋跡の解説版や橋に使われた石材などには全く関心をしめさなくなった。

| |

静寂の住吉道(左岸道)を下る

13:52

薄暗い林を行くと「住吉・御影 5.3km」の標柱の立つ住吉道への分岐点だ。登り丸太階段道で始まるが、写真で見える以上には登らずにすぐ下りになる。

ここで出あった軽装の外人男性四人組はヘロヘロで、地べたにへたり込んでしまったが、果たして最高峰まで登れたのだろうか。

| |

六甲山の主だったルートは歩いているが、なぜかここは未踏だった。住吉川上流部に沿って緩やかに下り西日を浴びて明るく、通るハイカーは少ないのか落ち葉が積もった道は足に優しい。時々谷越しに、西に西お多福山へと続く大きな尾根が見える。

| |

標高が低くなってきた住吉道の紅葉はまだ先なのか、それとも紅葉する樹木が少ないのか、「おっ、綺麗だな」と感じるのは極一部のみ。

| |

緩やかに下る一方のこの住吉道は、途中に雨ケ峠越えのある魚屋道よりも登りに使ったら楽だと思う。かつては登り口までが遠かったが、JR住吉駅からの「くるくるバス」を使えば一気に標高250mまで上がれるし、標高30mの阪急芦屋川駅から歩き始めるよりはよいかなと思う。

下の写真で遠くに写っている単独男性ハイカー以外に出会ったのは3人のみ。

| |

14:23

階段道が現れて10分ほどの中下りで、渓流近くまで下る。

| |

14:35

対岸に住吉川右岸道が現れて、こちら側は左岸道だ。西お多福山から下ってきたのか夫婦のハイカーは対岸をそのまま下っていく。

よい道が続く住吉道だが、ここから少しの間は少し怪しい道になる。増水時には水をかぶってしまうのだろう。

| |

スギ・ヒノキ植林はほとんどないないが、ほんの少しだけはある。かつては禿山だった六甲山全山を、くまなく針葉樹の植林地にしてしまっていたら花粉病になる人は膨大な人数になり、六甲山に登ろうななどと思う人もいなかったに違いない。

戦後の拡大増林の餌食になっていたら今の六甲山の自然あふれる姿はなかっただろうが、何が植林の歯止めになったのだろう。

| |

堰堤越えなのか高巻くところもあるが、かつての有馬温泉への湯治客が籠や馬で行き来した住吉道の名残の石畳の道もある。

| |

14:59

住吉川右岸道が川を渡って合流してきた。その右岸道を下っているとばかり思っていた先ほどの夫婦ハイカーは、なぜか私の後ろを歩いている。西滝ケ谷が流れ込む大岩ありの変化にとんだあたりで挫折し引き返しこちら側に渡ったのだろう。

| |

15:05

五助堰堤奥池だ。まだこの池には名前が付けられていないようなので、私が勝手に付けた名前だ。

| |

15:13

五助ダムから道は二つに分かれている。いつもは住吉川近くの階段道を下るのだが、今日は丸太階段道を下ってみた。結局は一緒になるのだが、こっちにはベンチがある小平地があり疲れた体を癒すことができる。もうすぐの公共交通機関で同乗者に迷惑をかけたくないし、この先で着替えが出来そうな場所もないしで、ここで汗臭くなってきた衣服一揃いを着替える。幸いにもその間通りかかるハイカーも散歩の人も現れなかった。

| |

着替えるついでに三脚を収納してしまったため、車も通れそうな広い道になった住吉道を行く私の姿を見ることは出来ない。途中で石切道の登り口や打越山へと続く道が左右に分かれていく。

15:46

狭くなって左へと下っていく住吉道へは入らずに、そのまま住吉台の住宅地に入り最初のT字路を右に「エクセル東」バス停で私を待っていた「くるくるバス」乗り込む。先払い200円均一料金の前乗り前降りの小型バスは、私が乗るとちょうど発車の時間となった。

| |

16:00

低床式で座席数15ほどの、やけに天井が高く感じるミニバスは狭い住吉台の道を行き、途中3人の乗客を乗せJR住吉駅前に到着。

| |

スポンサード リンク