平見から篠首への送電線巡視路を歩く(たつの市)

スポンサード リンク

平成26年5月17日(土) メンバー 私だけ

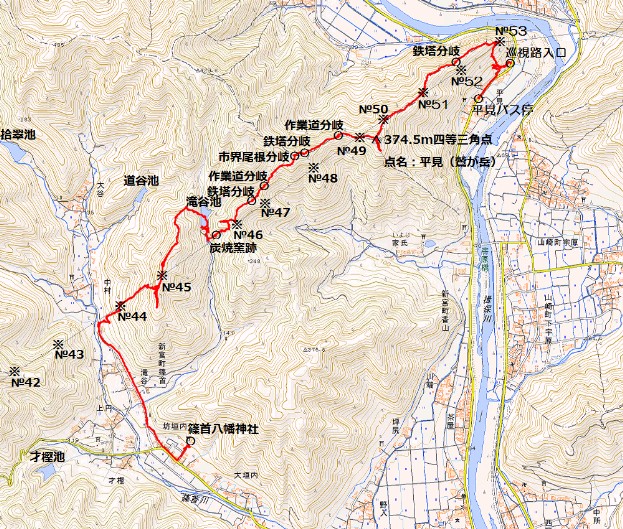

ウエスト神姫バス平見バス停〜送電線播磨線№53〜滝谷池〜播磨線№44〜篠首八幡神社

送電線播磨線を歩く三部作の最終章

兵庫県たつの市の北東部を斜めに横切る送電線があり、その名を播磨線という。JR姫新線千本駅近くから揖保川を横切る平見までの約6㎞の間は、山あり谷ありの地形を、地形を無視するかのように真っ直ぐに伸びている。送電線があれば必ず送電線巡視路が存在し、歩いてみた。

第一回 千本駅の北の山を歩く(たつの市)

第二回 福栖の北の山を歩く(たつの市)

回を重ねるごとに歩く距離が倍々となっているが、最初は様子見、次は切りのよいところまで、そして今回は行けるところまでの予定だったが、結局最後まで行ってしまった。

三回で歩けたのは送電線播磨線のごく一部で、その全ての区間を歩こうなどと思ったら人生の全てを投げ打つ覚悟がいるので、私はしない。

| |

なお今回は、これまで歩いてきた方向とは逆に歩いてみた。公共交通機関を使った場合、山深い新宮町篠首への到着時刻が遅くなるため、バス停が近い平見側から登り始めた。

登り口さえ見つければ、成したも同然

姫路駅からウエスト神姫平見バス停への、公共交通機関による行き方としては次の三つの経路がある。

一つ目は、姫路駅から神姫バスで山崎まで行き、ウエスト神姫に乗り換えて平見バス停まで行く『姫路駅(北口)バス停7時40分〜山崎バス停8時41分・9時00分〜平見バス停9時09分(1,110円+280円=1,390円)』で、到着時間は一番遅く、かつ料金は一番高い。だが、神姫バスの通勤定期を持っていてエコ定期券制度を活用すれば100円+280円=380円と最安になる。

二つ目は、姫路駅から神姫バスで龍野バス停まで行き、ウエスト神姫に乗り換え平見バス停まで行く『姫路駅(北口)バス停7時25分〜龍野バス停8時07分・8時15分〜平見バス停8時40分(670円+570円=1,240円)』で、到着時間は一つ目よりも29分速く、料金は一つ目より少し安い。これも神姫バスの通勤定期を持っていれば100円+570円=670円とかなり安くなる。

三つめは、姫路駅から姫新線で播磨新宮駅まで行き、ウエスト神姫に乗り換え平見バス停まで行く『JR姫路駅7時32分〜JR播磨新宮駅8時03分・新宮駅バス停8時29分〜平見バス停8時40分(410円+340円=750円)』で、到着時間は二つ目と同じで、料金は一番安いが、神姫バスの通勤定期を持っていても割引は利かず一番高くなる。

8:45

最も早く着き、かつ姫新線を利用するよりも安い二つ目を選び、揖保川沿いの平見バス停に着いた。

| |

尾根の突端が揖保川の流れを東へ折り曲げ、その先端近くに送電線鉄塔が立ち、地形図によれば短い車道と破線道で到達できるかのように描かれている。

だがその短い車道は船瀬建設の敷地内の道で、今日はお休みのようなのでそっと入らせてもらったが、地形図にある土崖に行く手を遮られてしまう。オーバーハングになった1.5m程の段差を、無理やり越えようと思えばできないこともないが、服が土まみれになってしまう。

9:09

越えられない段差沿いに東側へ行くと、乗り越えられる段差となり、そこには破線道に相当する道があった。この道は何処からは始まるのかと探ると、船瀬建設から山崎寄りに120mほども車道を行った先の、瓦屋さんの資材置き場前の広場から始まっていた。

| |

9:10

瓦資材置き場に背を向けて進むと、竹林への中へ道が続いている。ここに「火の用心」の関西電力送電線巡視路標識があってもよさそうだが、見つけられなかった。

| |

9:12

巡視路は、越えることが出来ないオーバーハング沿いに進み、そして尾根を目指し登り始める。最難関の登り口を見つけ、そしてここまで来れば、今日の巡視路歩きは篠首まで行ったも同然で、もう今日の山歩きは終わりにしてもよいくらいだ。でもまあ一応、篠首まで行っとこうか。

| |

播磨線№53から374.5m四等三角点がある鷲が岳へ

9:16

枝葉が覆いかぶさる雑木の中を、尾根へ直登する。こんな暗いのはここだけだと思い登ったが、全行程を通じてこんなだったら嫌だな。

| |

9:21

暗い雑木林はすぐに終わり、明かるい雑木林になり、尾根の突端にある送電線鉄塔へと東へ進む。すっかり白くなってしまった、元は真っ赤な「火の用心」送電線巡視路標識が立ち、鉄塔まで「行って来い」の分岐がある。

今日は時間節約のため、行って来いの送電線鉄塔を訪れるは遠慮する方針なのだが、いきなり最初からパスするのは何だし、表敬訪問しておこう。

| |

9:23

送電線鉄塔播磨線№53は、今日訪れた送電線鉄塔の中では唯一の紅白に塗り分けられた大鉄塔だ。まだ標高は低いが眺めはまあまあで、揖保川を挟み対岸に立つ、紅白に塗られた送電線鉄塔が見える。

| |

「行って来い」分岐まで戻り、少し東へ進むと尾根に乗り、ようやく巡視路は西を向き篠首を目指す。

9:30

道の両側が小広く伐れ、日差しが差し込み、そこには保護筒の中で苗木が育っている。これまで見た他所のはほとんどが枯れていたが、ここのは順調に育ち保護筒から枝が出ているものもある。

| |

9:34

さすがに関西電力が整備を続けている送電線巡視路だ。倒木など一本もなく、尾根には歩きやすい道が続いている。

| |

9:38

汚れて読み取りにくいが「火の用心」送電線巡視路標識は、送電線鉄塔播磨線№52はここから南へ下りたところにあると表示している。そして実際に、木立越しにも近くに鉄塔が見える。

でも、「行って来い」はパスと決めたので、もしかすると鉄塔敷からの眺めが抜群かもしれないが、決意は固くパスする。

| |

9:47

この長い尾根は、長いだけあって緩やかで、急なところも下の画像ぐらいのものでたいしたことはない。

| |

9:54

一週間前の「山裾に香山城がある山」で悩まされたジャケツイバラが群れを成して、黄色の綺麗な花を咲かせている。厄介な鋭いトゲを持つ枝は巡視路まで届いてなく、あのトゲの痛みを味わうことが出来ないのは残念だ。

| |

9:56

本日二本目の№51に着いた。

これまで見てきた送電線播磨線の鉄塔は、全て中空鋼管を使ったパイプ鉄塔で、等辺山形鋼を使ったアングル鉄塔は一基もなかった。パイプの方がアングルよりも強度は強く?部材の数を減らすことができ、製作・組立工程の短縮化・低コスト化につながると思うが、部材の一つ一つは大きく重くなり、どうやってこんな山中に持ち込み、そしてどのように組み立てるのだろうか。

| |

西を見ると、揖保川の先に禅師山が見える。宍粟市50名山としての禅師山は434.1m四等三角点(点名:宇原)の位置を山頂としているが、誰が見ても、三角点の東側約300mの450m等高線で囲まれたピークの方が頂上だと思う。三角点の位置に、なにか歴史的な由来があるのだろうか。例えば修行をしたお堂があったとかなら分かるが、禅師山廃寺跡(養法寺跡)は三角点とは別のところだし、訳が分からない。単純に三角点至上主義者が山頂を決めたのかもしれないな。

| |

9:59

№51から次の№50との間の送電線は、尾根と完全に一致する。その他は尾根と送電線が一致する区間はなく、ここだけは見上げると常に頭上に送電線が走っている。

関西電力は送電線と尾根の木々が接触することを恐れたのか、送電線下の尾根の木々を伐り払っている。伐採地では大きく草が育っているところもあるが、今は通行の支障とはなっていない。

| |

10:04

鉄塔と鉄塔とのほぼ中間点、振り返るとなかなかの眺望だ。北方向に揖保川に突き出した269.8m三等三角点(点名:川都)のあるアンテナ山、川戸山が見え、その北側には山崎の市街地が見える。

でも三角点の点名が川『都』で、麓の集落名が山崎町川『戸』と違っているので、国土地理院の基準点等閲覧サービス(詳細)の点の記まで見に行ったが、そこでも川『都』となっていて、これは国土地理院側の間違いだな。

| |

10:12

№50に到着。鉄塔直下は送電線が高く木々に触れる恐れはないので、鉄塔敷以外の木々はそのままで、展望はない。

| |

10:18

№50から374.5m四等三角点(点名:平見)までは一登りだ、その一登りもここまでと同じく、緩やかな登りだ。

数少ない倒木はきっちりと片づけられている。

| |

10:21

送電線巡視路からわずかに逸れた、四等三角点に着いた。周囲は植林で展望は全くない。

帰宅後の調べたらヤマレコにyamaya氏による平見〜上比地 天空回廊と峠道を歩く 第19回 (兵庫県宍粟市)と題した山行記録があり、ここが『鷲が岳』の頂上だという。氏以外に山名に言及したものはなく、その出所も明らかでもないが、かっこよい名前なので私もこれからはそう呼ぼうと思う。

| |

地形図では三角点から南東へ、麓の新宮町香山字家氏の皇祖神社へ下る破線尾根道があり、その存在を確認するため下ってみると、破線道は間違いなく存在したが、それ以上のものが存在していた。

三段に及ぶ広い削平地があり、まさかこんな水利のない山頂に棚田を開くわけもなく、井戸跡と思われるものもあり、明らかに城跡か廃寺跡と思われる。兵庫県遺跡地図に記載はないが、これまでの経験から人工的に手を加えられた地形と確信をもって言える。

かなり離れているが、5㎞程も宍粟市とたつの市の境界尾根を行くと、国見山の西の尾根上に中世山城の「柏原城跡」があり、その出城跡ではないだろうかと想像する。

| |

三段目の削平地の先から、明確な尾根形が始まり、破線道が始まっていた。破線道を下ると皇祖神社があることから、皇祖神社は元々はこのピークにあった可能性もあるな。

前回の「山裾に香山城がある山」では、このような削平地を求めて登ったのに、その願いは叶えられなかった。でも、予想外の山で、あるはずのないものを見つけ感動してしまった。

| |

№49から滝谷池

10:30

巡視路に復帰し、次の送電線鉄塔へと下っていくと、北側の山崎の市街地を見ることが出来た。

| |

10:31

次の№49はすぐ近くに立っている。この送電線の経路を設計した人は、ほぼ真っ直ぐな尾根という地形も配慮に入れただろうが、エイヤアと直線定規で線を引き、それから地形に合わせて鉄塔を配置し、その高さを決めていったんだろうな。

送電線が真っ直ぐなら、風が吹かない限り横方向の荷重はかからず、設計が簡単になるものと思うが、15本もの鉄塔が一直線に並んでいる姿を見てみたい。

| |

10:35

三本続けて尾根に立つ鉄塔の三番目、№49に着いた。山中の鉄塔は、フェンスもなく鉄塔敷に入れるが、いや入らないと通過できないが、そんな環境の鉄塔に登ろうと思えば止める人もいない。特にこの鉄塔では最下段水平材が低く、昇塔防止装置が役に立たなさそう。

| |

10:38

このルートを辿るのは本当の送電線巡視員、そして巡視路を整備する人、林業関係者、ハンター、そして私のようなハイカーが少々と、年に100人もいるのだろうか。送電線がなく、巡視路になってなくとも、ある程度の切り開きはあっただろうが、こんなに快適に歩けることを感謝したい。

| |

10:40

林業のための道なのだろうか、尾根から南側へ逸れていく道がある。送電線巡視路はピークを外してショートカットする場合が往々にしてあり、この場合でも左が巡視路の可能性がある。だが、ここまでにその傾向は全くなく、送電線巡視路は尾根と完全に一致していたので、右側の尾根を登る道が巡視路だと思う。だが、左の林業道と比べて尾根を登る道は、あまり明確ではない。

| |

10:45

林業道との分岐付近だけ不確かだが、入ってしまえばしっかりとした、こんなに広くしなくても思うほどの幅広い巡視路になる。

| |

10:49

そして送電線巡視路の守り神として、行き交う人々の足元を支えるプラ階段が現れた。ここまで巡視路をかなり歩いてきたのにプラ階段がなかったのは、送電線巡視路プラ階段設置基準に満たない斜度だったのか。

| |

10:51

№48へは、ここから南に派生する尾根を標高差60mほどを下るのだが「行って来い」なので、計画通りにパス。もしかすると南の家氏側の展望があるかも知れないが、パス。

| |

10:54

「境界見出票25森林開発公団」が木に打ち付けてあり、ここが今回の行程中の最高標高地点で390m程か。

森林開発公団は昭和31年に農林省の外郭団体として設立され、平成11年に農用地整備公団を吸収し緑資源公団と名を変えた。そして平成15年に独立行政法人化して独立行政法人緑資源機構となり、さらに平成20年には独立行政法人森林研究所森林農地整備センターが事業を継承している。もうワケワカメで、現状の植林地の状況から推し量ると、効果的な施策を何一つ行う能力もなく、官僚の天下り先を確保するためだけの組織だったとしか思えない。

| |

この最高標高ピークの西端が市界尾根分岐点で、この辺かなと思うところで北側を覗き込むと、切り開きも踏み跡も何もないが、古い色の抜けたビニールひものマーキングが木に括られている。

11:01

最高標高ピーク西側もそれなりに急で、プラ階段が打たれている。

| |

11:04

次のピークを目指して緩やかな尾根を下っていく。この辺は南側が植林、北側が雑木林だ。

| |

11:12

鞍部でまた林業道が南に逸れていく。尾根に続く道にはプラ階段が見えていて、送電線巡視路に間違いない。空中写真を見ると家氏からの林道が尾根近くまで登ってきていて、この林業道はその林道につながっているのかもしれないな。

| |

11:17

山中のため池、滝谷池の東側ピークへの登り、短い距離だが9階建てのビルに相当する標高差を真剣に登ると息が切れてしまう。そんな訳で休憩代わりに自分撮りをする。

| |

11:19

登りきると№47への火の用心標識が立っていて、木々の隙間から鉄塔を見ることができる。でも、行って来いはパス。これで連続2本の鉄塔をパスしたが、2本とも距離は長くなるが尾根から等高線沿いの水平道ではなく、支尾根が派生する地点から忠実に支尾根に乗り最短距離ルートを採用しているように感じた。

| |

11:23

ここまで歩いてきて感じたことは、眺望場所こそ限られるが、道はよく整備され歩きやすく、そしてマーキングや道標はほとんどないが迷うようなところもなく、山歩き自体を満喫できて、私のお気に入りに入れたいルートだ。その上に今回のルートでは途中に4か所もエスケープポイントがあるのもよい。

ただし問題点は、周回ルートを設定しずらく、登山口と下山口が離れてしまうことだ。

| |

11:25

№46は尾根が南側に曲がるところに立ち、巡視路はV字型になっている。この尾根を南へ進むと375.8m四等三角点(点名:滝谷)へ行けるという(姫路藪山探検の新宮町篠首の滝谷三角点)。

№46は尾根の中央ではなく西に寄ったところに立っているが、真ん中に立てなかったのは、尾根の東西の傾斜の違いから、この位置が鉄塔の高さと鉄塔部材使用量の公倍数的なものが最小になるのだろうか。

| |

北側は歩いてきた尾根、南側は南へ続く尾根の木々に遮られるが、東側と西側の展望があり、ここでお昼ご飯にしようかとザックを下ろしかけたが、ヘビさんが現れ石の隙間に消えていった。ここは止めて滝谷池の堰堤で食べよう。

| |

11:36

№46の西側から派生する支尾根に巡視路が続いているが、100mも進むと雰囲気が怪しくなり道もなくなり、途中で巡視路は向きを変えてしまったことに気づき引き返す。鉄塔から50mほどのところに南側へ下る道を見つけたが、そこには何もマーキングがなく、前を見て歩いているだけでは100人が100人とも私と同じ経験をすることだろう。

| |

11:40

南へと緩やかに下っていくが、どのあたりで谷に下り着くのだろうか。

| |

11:44

緩やかに九十九に下りていくと思っていたら、緩い谷型を下り始めた。これなら早く谷まで下りられそうだが、人が歩いた跡は全くなく、これで合っているのかなと不安になる。

| |

11:47

石積みの炭焼窯跡だ。排煙口部分の細かな石組みがそのままの形で残り、最後まで大事に使われたものと思われる。

| |

炭焼窯跡の下には、焼かれずに残された丸太が並ばられ、5本はなぜかバリケードのように立てられている。まるでこのまま左岸側を下らずに、ここから右岸側へ行けと指図しているみたいだ。

| |

11:53

最後のエスケープポイント、滝谷池に至る林道に下り立った。林道脇に火の用心標識はなく、少し入ったところに「山崎線 播テ46)→」と手書きされた、白くなり、そして割れて原型を留めない標識があるだけで、ここが送電線巡視路の入口とは分かりずらい。

| |

ここから西へ登る巡視路が見つからなければ、このまま林道を篠首へ下る心算で滝谷池の堰堤に登ると、堰堤の西端に巡視路の入口を見つけてしまった。

11:56

手入れの行き届いた滝谷池の堰堤は、まるで芝生を敷き詰めたようで、新緑と青空を映し込む池も素晴らしい。ちょうどお昼になったし昼食をとることにした。

だが、広げたシートの上をマダニが這っている。体に憑りつかれても吸血までに至ることはあまりないとは思うが、かつてはライム病しか心配の種はなかったが、重症熱性血小板減少症候群という死に至る感染症が話題になっているし、吸血されたら皮膚科に行って切開して1針ぐらい縫って、1週間抗生剤を飲み、抜糸してと1万円が飛んでしまう。早々に退散することにした。

ヒルを嫌う人は多いが、ただ血がダラダラと止まらなくなるだけで、ヒルからの感染症はない。見た目はヒルの方が嫌らしいが、私はマダニの方がヒルよりも何千倍も怖い。

| |

もう一山越えて篠首へ下山

12:28

溜池堰堤の西端から巡視路は始まり、岸部を4分の1周ほどする。

| |

12:31

池の中ほどまで進むと真っ白に文字も消え失せた巡視路標識がありが、何を伝えたいのかさっぱり分からないが、道は岸部を離れ西側の山へと登っていく。

| |

12:33

これはテンナンショウなのだろうか、それともマムシグサかな。いづれにしても地味な花だ。

| |

12:36

304m標高点南の鞍部へ登っていくようだ。どこが巡視路だか判然としないが、所々にマーキングもあるし、適当に登って行くだけ。

| |

12:40

304m標高点南の鞍部には、白二本線入りの縦型火の用心標識があり、正しく送電線巡視路を辿っていることが分かる。ただし、ここから北に進むのか南に進むのかの情報は、標識から読み取ることは出来ないが、道の状況と、送電線の位置関係から、どう考えてもここは南だろう。

| |

12:43

右手に鹿柵が現れ、ここにも白二本線の縦型火の用心標識が立っている。白二本線が、分岐点を示すのかなと思っていたが、ここは分岐はなく直進だ。つまり白二本線には、確たる意味はないものかもしれない。

| |

12:47

平見から滝谷池の間には、マーキングらしきものはごく少数を除いて存在しなかったが、この尾根には多いな。もしかしたら、この尾根で迷子になった送電線巡視員が過去にいたのかもしれないな。

この辺りで、浅い谷を挟んだ西側の尾根から物音がし、一頭のシカが走り去るのを枝葉越しに見る。これまでに播州の山々で見た四本足の野生動物は、シカ、イノシシ、タヌキ、キツネ、リス、サル、イタチぐらいで、一度でよいから『遠くから』クマを見たいと思っているが、まだその機会はない。

| |

12:50

東側は植林、西側が雑木林の尾根だ。緩やかに登っていく。

| |

12:54

360m程の南北長いピークに着くと、方向が南から南西に変わる。

| |

12:57

明るい雑木の尾根は心が洗われる。色々な種類の木々が勝手気ままに育っているように見えるが、そこには自然の秩序に支配された世界が広がっている。などというのは私の主観的な見方であって、切り開きを始めとして、この風景の大部分に人の手が入っていることと思う。

| |

もうすぐ次の送電線鉄塔が現れるはずだが、倒木があったりして雰囲気が怪しい。明らかにルートを外した臭いがプンプンするが、この明確な尾根では私でさえもルートを外しようがない。このまま進んでも何も問題ないと確信するが、迷った時の鉄則に従い引き返しながら周囲の様子を観察すると、尾根の西側に道があるのを見つけた。

13:06

ここがルートを外し始めたところで、尾根の西側を高みにに登らずに進む。ここまでは、何があろうと尾根に忠実に進んできた巡視路だったが、なぜかここだけは楽をしようとしている。尾根にはなにも障害物になるものはないのに、不思議だ。

| |

13:09

予想通りにすぐに№45に着いた。眺めはよい良いような悪いような、先週歩いた篠首の西側の山々が見え、「ああ、あそこを歩いたのだな」としばし感慨にふける。

| |

13:13

ここまで大概の鉄塔は、その下を通りそのまま尾根を行くのだが、ここは尾根の西側が下り口になっている。でもすぐに尾根の中央に復帰するはなぜだろう。

| |

13:18

この送電線巡視路は、中村集落南の送電線と山裾が交わる地点近くが終点だと確認している。この南に下る尾根を、そのまま下っていくと滝谷集落に下り着いてしまうので、何処かで尾根を離れ西へ下ると予想し、分岐点がないか注意しながら進んでいくと、あら不思議、巡視路が消えてしまった。

結局、分岐点を通り過ぎて150m程も尾根を下りすぎていたのだが、尾根が急になる前に周囲の雰囲気で気付くなど、これまで道を外したら麓近くまで下りてしまう自称道なき道歩きのプロフェッショナルの名を返上しなくては。

| |

13:25

尾根を離れ西へ下るポイントには、黄色テープが木に巻き付けられていたり、赤テープが風になびいていたり、赤い平プラ杭が横たわっていたり、覗き込むとプラ階段が見えたりと目印は満載なのだが、明るく広い尾根の切り開きはこの分岐前後では全く変化がない。

もっと切り開きの幅が狭ければマーキングまでの距離が近ければ私でも気づいただろうが、尾根中央の通り道と分岐点入口までには距離があり、もう一度通っても見過ごす自信がある。

| |

13:27〜

№44の下りは、本来は何もない急斜面に無理やり通された巡視路で、その行程の90%程はプラ階段からできている。普通に階段に使ったり、谷側の土留めとしたり、階段も一段で足りなければ二段積みにしたり、階段途中にプラ階段で踊り場を作ってみたりたりと、まるでプラ階段の見本市みたいになっている。

ここまでプラ階段を活用している、いやプラ階段に頼り切っている巡視路は初めて見た。

| |

13:45

送電線鉄塔播磨線№44に到着。本日訪れる最後の鉄塔となり、30度ぐらいはある急斜面に立っている。

| |

13:52

№44に別れを告げる。この送電線播磨線の続きは揖保川を超えて宍粟市、姫路市、福崎町、市川町、加西市……と西へ延びているようだが、はたしてどこまで続いているのだろうか。

| |

13:55

何か由来がありそうな大岩下までは斜めに緩やかに、その先は真っ直ぐに麓を目指して下るが、この「安全通路」の表示は何なのだろう。別段周囲で工事をしているわけでもなく、送電線鉄塔の碍子取替工事のときのものが外し忘れているのかもしれないな。

| |

13:57

下草がなく、おまけに落ち葉が積もり道を隠している。注意深く観察しながら下りていけば、道は左右に少しは振れるが基本的に真っ直ぐに付けられているが分かる。

下りは視界が広がりルートを見つけやすいが、マーキングもなく登るときは難しそうだ。

| |

14:01

あんなに急だった斜面も緩やかになり、もうすぐ麓だな。

| |

14:03

鹿柵が現れ、開閉部に気づかずに通り過ぎてしまったが、「あれおかしいな」と気づき引き返すと、下り道と鹿柵が最接近する位置に開閉部を見つけた。

| |

14:07

猪垣にしては短いし、棚田跡でもなさそうだし、山裾城の石垣の訳ないし、砂防目的のものにも見えないし、この石積み遺構は祭祀施設跡なのかもしれないな。

| |

14:09

篠首の中村集落と滝谷集落のちょうど中間地点の、工場?北側に下山。道からでも「火の用心」の赤い表示板はよく見える。また表示板まで登り奥を覗くと、謎の石積み遺構を見ることが出来る。

| |

妻その1が迎えに来てくれるということで、落合場所の篠首八幡神社へと向かう。

仮に公共交通機関を使うとしたら、最寄りバス停は3㎞ほど行った揖保川沿いのウエスト神姫の香島橋バス停だ。時刻表を見ると播磨新宮駅経由ダイセル行きは16時9分、山崎行きは16時38分で、どちらも1時間以上の待ち時間があり、結局さらに3㎞ほど歩きJR姫新線播磨新宮駅へ行くことになる。

14:26

篠首八幡神社に到着。どこにでもあるステレオタイプの氏神様だが、「山裾に香山城跡のある山」を借景として、古の昔から連綿と守られてきた由緒正しき神社に見える。

| |

たつの市指定天然記念物「篠首八幡神社のイチョウ」は幹回り4.45m・樹高約20mもある。でも兵庫県内には幹回り10mを超えるイチョウの木があり、青森県には20mを超えるものもあり、八幡神社のは長寿のイチョウとしてはまだまだ発育途上の、子どもの木だ。

| |

地元の篤志家によるものと思われるが、残念ながら書き手不明の篠八幡神社の由緒や周辺の自然を、写真入りでまとめた解説文が掲示されている。その冒頭部分をここに記す。

篠首八幡(しのくびはちまん)神社

平成24年7月25日 平成25年7月27日改訂

1.成り立ち

八幡神社の本殿(内宮)は応神天皇(270〜310年)が祀られています。

応神天皇は渡来のチベット系中国人泰一族を使って文化の基礎を作り、神社を建設した方です。

地元の無災害や農作物の豊作、みなさんの健康や安全そして火災から村をまもってほしいなどの願いをこめてつくられたものだと考えられます。

屋根に火を鎮める渦の形、巴の渦巻き模様がつけられています、水の神様でもあって欲しいとの願いも込められています。

最初の建物は江戸時代の中ごろの元禄4年(1691年)の篠首村明細帳に氏神八幡神宮、拝殿、鳥居、あり、末社外宮、内宮があったとあり(出典:新宮町古代史、中世、近世)、それより前に建てられたものと考えられます。(320年以上前)

現在の建物は91年前の大正10〜11年に建て替えられたものです。

建て替えに要した費用は約1万円と記録されています。(現在の金額では?)

拝殿左右には270年前の寛保3年(1743年)に氏子が寄進した新宮町では2番目に古いといわれる灯籠があります。(一番古いのは宮内天神様の337年前延宝4年1676年)ところが今年、香山の大歳神社で293年前享保5年(1720年)の灯籠を見つけました。

境内には大杉、イチョウなどの大木があり、神社の古さを証明しています。

明治時代はじめの明治6〜7年(1873〜1874年)篠頭小学校があり、篠首の子供たちが通っていたようです。(前殿にあったと記録されており拝殿内で勉強していたと考えられます)2.施設

篠首八幡神社には本殿、中殿、拝殿などの内宮、末社外宮(若宮様)、直会殿、舞台、手水舎などの建物と鳥居、参道、石段、外壁、玉垣、狛犬、細石などがあります。

県道を曲がると水車労働組合が寄進した日露戦争凱旋記念灯籠がある。

鳥居をくぐると参道となり、最初の石段を上れば境内に入り、さらに石段を登れば拝殿にたどりつきます。

境内には森があり、スギやイチョウなどの大木があります。

神社の「社」は森という意味があり、、「神の森」とも言われ、御神体とともに神様の宿るところ「依り代」です。3、施設の意味

(1)鳥居:神社に入る門、参道の入り口

(2)参道:神社に参拝するために設けられた道。真ん中なは神様の通り道で人は両脇を通る。

(3)石段:初宮参りから氏子となり、一歩一歩節目の階段を上るという意味もある。

(4)灯籠:神様は夜来られ、夜送り出すものといわれています。夜の道を照らすのに灯籠がもうけられたと考えられている。

(5)境内:神社の敷地

(6)舞台:神事、祭事に求められた演技など奉納行事を催すところ。(現在は神輿の収納庫)

(7)手水舎:参詣者が参拝のために手や口をすすぎ、身よ清めるところ。

(8)直会殿(社務所):神事の最後にお神酒や神饌を宮司や氏子の主な人が戴くところ。

(9)狛犬:神様を魔物から守り、氏子の厄除けをする。

(10)玉垣:神社の聖域を示す囲い。

(11)神殿内宮

①御神体:鏡(神様の依り代)

②本殿:神様が祀られている建物で神殿とも言う。

③中殿:本殿と拝殿の間にある「相の間」。

④拝殿:神事を行う際、氏子などが神事に参加する場所。

(12)神殿末社外宮:若宮様。(内宮ゆかりの天地創造の神をお祀りしています。)

(13)細石:細かい石が長い期間をかけて一つの大きな岩になったもの。

(14)絵馬:神様の乗り物といわれています。4.文化(作法と行事)

(1)参拝の作法

①鳥居で一礼

②参道を歩く。(端を歩く。真ん中は神様の通り道)

③手水舎で手、口を清める。 左手、右手の順に洗い、右手でひしゃくを持ち、左手で水を受けて口をすすぐ。

④拝殿に進みお賽銭を入れる。

⑤鈴を鳴らす。

⑥二礼、二拍手、一礼して祈願(おいのり)する。

⑦帰りに鳥居で本殿に向かい一礼する。

(2)行事

①年末・年始祭(ご神火を焚く)

②夏季祭礼(なつまつり)

③秋季祭礼(あきまつり)

④境内清掃活動(随時)

(3)八幡神社の意味を考える

昔、篠首の人たちはなぜ、どのようにして神社を作ったのでしょうか。

みんなで考えてみましょう。5.自然

(1)境内の森にはスギ、イチョウ、エノキ、ムクロジ、スダジイ、ケヤキなどの大木があります。

以前新宮町教育委員会が大木の幹周りを調べた結果、スギが430㎝、イチョウが376.5㎝、イチョウが445㎝、ムクロジが240㎝となっています。

子供たちが測定した記録も残っています。

例えばおとどし、きょねん篠首の子供会が測定したエノキは376.5㎝、379㎝でした。

今年もみんなでスギ。イチョウ、エノキ、ムクロジ、スダジイ、ケヤキの幹周りを測り、記録に残していきたいと思います。記録用紙を渡しますので手分けして測り、記録を残して下さい。

(2)森には巨木だけではなく、せみ、カブトムシ、玉虫などの昆虫、キセルガイなどの陸貝、キヌガサタケ、サルノコシカケ、オオオチョウダケなどのキノコそしてウグイス、フクロウなど野鳥が生息していると考えられ豊かな自然に恵まれています。

見つけた昆虫、陸貝、キノコの写真を大人の人にとって頂きながら記録を残しましょう。

まむがいるかもしれません、必ず大人のひとといっしょに採取してください。

「(4)文化(作法と行事)」の「(1)参拝の作法」の「②参道を歩く。(端を歩く。真ん中は神様の通り道)」はおかしい。神様は空から降臨し空へ帰っていくものと私は信じている。参道を歩く神様などいたら、会ってみたいものだ。

スポンサード リンク